Apollon et Marsyas

|

|

|

Après avoir inventé la flûte, Athéna s’aperçut que son visage se déformait lorsqu’elle en jouait, et décida de s’en débarrasser aussitôt. Un jour, le satyre Marsyas trouva l’instrument par hasard et fut émerveillé par les sons majestueux qu’elle produisait. Persuadé que sa musique était la plus belle qui pût exister et fier de sa découverte, il s’empressa de lancer un défi musical au grand dieu Apollon, réputé comme étant le dieu par excellence de la musique.

Ce dernier accepta de défier Marsyas mais imposa que le vainqueur ait un pouvoir absolu sur le vaincu. La victoire d’Apollon fut décrétée par les Muses après qu’il eut réussi à jouer de sa lyre retournée sans que son adversaire y parvienne avec sa flûte. Afin de respecter les conditions du duel, Apollon décida de punir l’insolence de Marsyas en l’attachant à un arbre et en l’écorchant vif.

Pris de désespoir, les Satyres ainsi que les autres divinités des bois se lamentèrent de sa mort en pleurant. Ainsi, les larmes versées donnèrent naissance à une rivière qui prit le nom du malheureux.

|

Après qu'on eut raconté la triste aventure des pâtres de Lycie, on se rappela celle du Satyre si cruellement puni par le fils de Latone, vainqueur au combat de la flûte inventée par Minerve : « Pourquoi me déchires-tu ? s'écriait Marsyas. Ah ! je me repens de mon audace. Fallait-il qu'une flûte me coûtât si cher ! » Cependant tous ses membres sont dépouillés de la peau qui les couvre. Son corps n'est qu'une plaie. Son sang coule de toutes parts. Ses nerfs sont découverts. On voit le mouvement de ses veines ; on voit ses entrailles palpitantes, et l'œil peut compter ses fibres transparentes.Les dieux des forêts, les Faunes champêtres, les Satyres ses frères, Olympus, son disciple célèbre, les Nymphes, et tous les bergers de ces contrées, donnent des pleurs à son malheureux sort. La terre s'abreuve de tant de larmes ; elle les rassemble, et les faisant couler sur son sein, elle en forme un nouveau fleuve, qui, sous le nom de Marsyas, roule les eaux les plus limpides de la Phrygie, et va, par une pente rapide, se perdre dans la mer. (Ovide, Métamorphoses, VI, 382-399) |

*

|

Cette lékanis paestane à figures rouges a été réalisée vers le milieu du IVe siècle av.JC, ce qui se voit par la grande maîtrise dont témoigne sa décoration. Elle est attribuée à Astéas, qui a choisi un sujet très rarement représenté sur un tel type d’objet : le concours musical entre le dieu Apollon et le satyre Marsyas. Ce dernier, fier de sa trouvaille, avait décidé de se défier au grand dieu de la musique en jouant de la flûte.

La composition se déroule en frise tout autour du couvercle. Un petit édifice peint en blanc évoque probablement un sanctuaire, et les branches de laurier, dans le champ du décor, représentent l’arbre emblématique d’Apollon. Apollon et Marsyas sont assis sur des rochers et jouent chacun de leur instrument, sans se regarder. Marsyas porte une peau de bête et des bottines. Apollon, richement vêtu d’une tunique à manches longues, décorée de divers motifs et d’un himation, joue de la cithare. Les deux adversaires sont accompagnés de trois muses aux attitudes gracieuses, assises sur des rochers et tenant des objets divers. La muse assise près du dieu joue de la cithare tandis qu’une autre s’apprête à ouvrir un coffret et enfin, la troisième tient une lyre entre ses mains. Toutes trois sont vêtues d’un chiton et d’un himation et sont parées de bijoux précieux.

Ces figures féminines procèdent de l’univers féminin traditionnellement représenté sur ce type d’objet de toilette : sur cette lékanis, Astéas a présenté Apollon et Marsyas dans une ambiance calme et sereine, préfigurant le drame.

*

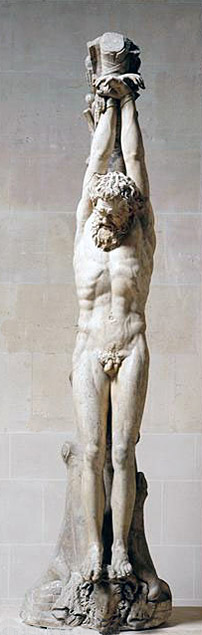

Cette œuvre représente l'instant qui précède le supplice de Marsyas : celui-ci, puni pour son arrogance et sa prétention face au dieu Apollon, est condamné à mort à l’issue de sa défaite. Cette grande statue de 2,56 m de hauteur représente un silène qui, selon la mythologie grecque, est un satyre, précepteur du dieu Dionysos, et qui l’accompagne sans cesse. En effet, de nature sauvage, comme en témoignent ses longues oreilles en pointe, sa chevelure hirsute ainsi que sa barbe en broussaille, le personnage est représenté dans sa nudité, prêt à être écorché vif. Il est suspendu par les poignets, liés au tronc d’arbre, le corps s’allongeant par le poids du corps, côtes serrées, tête baissée, souffrant d’une atroce douleur. Le visage aux traits tendus et ses yeux désespérés traduisent l'angoisse profonde que ressent le malheureux. Une telle représentation réaliste, qui constitue une véritable leçon d'anatomie, est typique de l'art hellénistique qui recherche plus l'effet, ici pathétique, que l'idéalisation de la beauté du corps humain. Au bas de la statue nous observons que les pieds de Marsyas sont soutenus par la sculpture d’une tête de bélier écorché, prémonitoire de son supplice, mais cette tête date de la fin du XVIe siècle et n'est pas d'origine. Par ailleurs, la position dans laquelle Marsyas est condamné à souffrir peut évoquer le supplice des esclaves dans l'antiquité, mais quand la statue a été découverte à la Renaissance, elle a pu rappeler la mort du Christ et sa condamnation au terrible supplice sur la croix.

*

| Le concours entre Apollon et Marsyas |

Ce sarcophage a été découvert en 1853 dans un mausolée romain anonyme, sur la via Aurelia menant de Rome vers l'Etrurie. Il se trouvait dans l'antichambre de la tombe, avec deux autres sarcophages représentant le mythe de Phèdre et Hippolyte. Il est passé dans la collection Campana, puis a été acheté par le Louvre. | |

| Sarcophage romain en haut-relief | ||

| 290-300 apr.JC | ||

| Trouvé près de la Dogana del Chiarone (Toscane) | ||

| Musée du Louvre-Lens |

Nous pouvons observer une mise en scène chronologique, de gauche à droite, avec la présence de deux scènes successives. Sur la moitié gauche du sarcophage est représenté le concours musical entre Apollon et Marsyas, et à l'extrême droite les préparatifs du supplice de Marsyas, avec au total dix personnages, les uns à côté des autres. La technique de sculpture en haut relief permet de les détacher assez nettement du fond et de mieux distinguer les différents plans.

La déesse Athéna se situe à l’extrême gauche, vêtue d’un péplos, casquée et tenant un bouclier. Même si dans la légende elle ne participe pas au concours musical, elle en est à l'origine, puisque c'est elle qui a inventé la flûte dont joue Marsyas.

Celui-ci est le deuxième personnage en suivant sur la droite. Il est en train de jouer de son instrument, la flûte ; ses oreilles pointues de satyre attirent l’attention, car elles sont celles d’un âne. Le personnage situé au milieu de l’œuvre est le dieu Apollon, reconnaissable à sa couronne de lauriers et à sa lyre, dont il joue sous l’oreille attentive d'une Muse ou d'une Nymphe située sur sa droite, du mont Tmolus, un jeune homme accoudé un peu plus loin, et à ses pieds du fleuve Marsyas, reconnaissable au vase d'où s'écoule de l'eau : il préfigure le fleuve des pleurs que verseront les satyres après la mort de l'un d'entre eux.

Ensuite, nous pouvons identifier la déesse Niké, la Victoire, aux côtés du dieu Apollon, sous les traits d’une femme ailée. Elle vient déposer sur la tête du dieu la couronne du vainqueur.

Marsyas est représenté pour la deuxième fois à l’extrême droite du sarcophage, après sa condamnation pour avoir commis le péché d’hybris (la démesure), les mains liées sur le tronc d’arbre, deux esclaves à ses pieds aiguisant le couteau à dépecer le concurrent d’Apollon. L'un des deux est phrygien, ce qui se reconnaît à son bonnet. Cette mise en scène rappelle celle de la sculpture précédente, dont on sait qu'elle était inspirée d'un original en bronze grec, et elle peut nous donner une indication sur les deux autres personnages qui composaient le groupe hellénistique initial. Cette reprise sur le sarcophage indique que le sculpteur connaissait ce modèle et l'a réutilisé comme une citation, parce qu'il était probablement très populaire et apprécié.

Une des caractéristiques des sarcophages de l’Empire romain est que l’histoire représentée est toujours en lien avec les croyances du défunt, ou encore avec sa place dans la société. Comme cette histoire met en évidence le rôle de la musique, on peut supposer que le défunt à l’intérieur était un poète ou un musicien. De plus, Marsyas était une figure vénérée à Rome par les magistrats qui œuvraient contre l’injustice que peut incarner Marsyas : peut-être le défunt était-il l'un de ces magistrats. Mais si le défunt accordait sa préférence à Apollon, proclamé vainqueur, alors peut-être disait-il avec ce sarcophage qu'il respectait quant à lui les divinités, et acceptait leur supériorité.

*

|

Ce tableau d’Apollon écorchant Marsyas a été réalisé par Jusepe de Ribera, un peintre italien de style baroque. A la différence des deux œuvres romaines précédentes, qui représentent les instants qui précèdent le supplice, celle-ci évoque l’écorchement de Marsyas par Apollon pour punir le satyre de sa démesure prétentieuse.

En effet, les deux personnages principaux sont représentés l’un en position de force, l’autre en position de faiblesse. Au dessus du satyre, le dieu Apollon est reconnaissable à la couronne de lauriers sur sa tête. Sa peau très claire, voire blanche, est simplement couverte par endroits d’un drapé rouge s’envolant dans un mouvement surnaturel. Avec un visage parfaitement insensible, le dieu écrase lui-même de ses jambes Marsyas qui, d’après les traits tendus de son visage, hurle de douleur dans une expression réaliste et pathétique de la souffrance.

Comme dans d'autres fameuses représentations de martyrs chrétiens, saint Barthélémy en particulier, qui a subi le même supplice, Ribera place la victime au premier plan, les bras en croix, et le regard tourné vers le spectateur du tableau, qu'il semble prendre à témoin. Le satyre vaincu est en train de se faire écorcher, côtes saillantes et muscles tendus, ce qui dénote l'extrême souffrance qu'il doit endurer.

Les dynamiques, poussées ainsi à leur paroxysme, sont l'une des caractéristiques de la peinture baroque. Seuls les deux protagonistes sont mis en valeur par une forte lumière, alors que le reste du tableau est de couleur très sombre. L’arbre qui se trouve derrière les personnages est imposant et sert d'attache pour l’écorchement. Sur l’extrême droite de la scène, nous distinguons un groupe d'habitants de la forêt qui regardent, impuissants, tandis que le châtiment du dieu s'abat sur sa victime.

Emma D., 211

|

|

|