Jason et les Harpies (2)

|

|

|

De nos jours, une harpie est une femme particulièrement agressive et acariâtre, comme une sorcière. Dans l'antiquité, les Harpies (ou Harpyes) étaient des divinités primordiales, chargées de la vengeance divine et de la dévastation. Elles sont particulièrement mises en scène dans les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes.

*

Comparaison de textes

1. Texte antique

Apollonios de Rhodes, Les Argonautiques, II, 175-199 (IIIe s. av. JC)

Cette épopée hellénistique a été composée par Apollonios de Rhodes, l'un des directeurs de la fameuse Bibliothèque d'Alexandrie. Elle raconte en quatre chants la quête des Argonautes, depuis leur départ de Iolcos jusqu'à leur retour en Grèce avec la Toison d'or. Au chant II, Jason et ses compagnons viennent au secours du devin Phinée, persécuté par les Harpies.

|

Cependant l'habile pilote sait se frayer une route au milieu du danger. Ainsi les Argonautes, par l'adresse de Tiphys, avançant toujours sans accident, mais non sans frayeur, abordèrent le lendemain vis-à-vis les côtes de la Bithynie. Un fils d'Agénor, Phinée, faisait sa demeure sur ce rivage. Apollon lui avait accordé depuis longtemps le don de prévoir l'avenir; faveur dangereuse qui devint la source de tous ses malheurs. Sans respect pour le maître des dieux, il découvrait hardiment aux mortels ses décrets sacrés. Zeus irrité le condamna à une éternelle vieillesse, priva ses yeux de la douce lumière du jour, et voulut qu'il ne pût jamais se rassasier d'aucun mets. En vain ceux qui venaient consulter ses oracles, lui en apportaient sans cesse de nouveaux; les Harpies, fondant tout à coup du haut des cieux, les lui arrachaient de la bouche et des mains. Quelquefois pour prolonger ses tourments en soutenant sa misérable vie, elles lui abandonnaient de légers restes, sur lesquels elles répandaient une odeur si infecte que personne n'aurait eu le courage non seulement de s'en nourrir, mais même d'en supporter de loin la puanteur. Phinée n'eut pas plus tôt entendu la voix des Argonautes et le bruit de leur débarquement qu'il comprit aussitôt qu'ils étaient les étrangers dont l'arrivée, suivant les décrets de Zeus, devait mettre fin au plus cruel de ses maux. Semblable à un fantôme, il sort de son lit, et s'appuyant sur un bâton, il traîne en tâtonnant le long des murs ses pieds chancelants. Tous ses membres, épuisés par la faim et la vieillesse, tremblent à chaque pas. |

2. Textes contemporains

Script du film, Jason et les Argonautes, par Don Chaffey, 1963

|

Phinée - Allez-vous en ! Diables ! Démons ! Seigneur Zeus, je suis un pécheur. Je n'ai jamais essayé de le nier. Mais je n'ai pas péché chaque jour. Alors, pourquoi, me punis-tu chaque jour ? Un compagnon de Jason - Regardez ! Par les dieux tout puissant, qu'est ce que c'est ? Jason ! Jason - C'est toi Phinée? Phinée - Oui. Prend mon bras. Je ne vois pas le vôtre. Jason - Ne crains rien. Phinée - Zeus m'a donné le don de prophétie, mais il m'a frappé de cécité pour en avoir mal usé. Il a ordonné aux Harpies de me faire souffrir. Toi, Jason, écoute bien. Les dieux ont décidé que moi je pourrais te dire ce que tu veux savoir. Mais les dieux ont abusé de ma patience. Car à force d'être pareillement puni, un beau jour, on les abandonne sans remords. |

Les deux textes que j'ai finalement retenus sont très proches puisque l'un a inspiré l'autre, mais ils sont de genres artistiques totalement opposés et c'est pourquoi je les ai choisis. Le premier est extrait de l'épopée originale qui raconte l'aventure des Argonautes au IIIe siècle av.JC, et le second est l'adaptation cinématographique de cette même histoire. Le film est sorti en 1963, plus de deux mille ans après, mais le réalisateur Don Chaffey reste pourtant assez fidèle à l'œuvre originale.

On remarque que les informations sont amenées différemment : tandis que dans le film la cécité de Phinée est mentionnée lors de la rencontre avec Jason (« Zeus m'a donné le don de prophétie, mais il m'a frappé de cécité pour en avoir mal usé. »), dans l'épopée le narrateur dresse un portrait complet de Phinée dès qu'il l'a mentionné : « Zeus irrité le condamna à une éternelle vieillesse, priva ses yeux de la douce lumière du jour, et voulut qu'il ne pût jamais se rassasier d'aucun mets ». En outre quand, dans l'épopée le narrateur nous explique que les pouvoirs de Phinée viennent d'Apollon et que Zeus l'aurait puni à la suite d'une désobéissance de sa part, le film opère certains raccourcis : on ne sait donc pas d'où Phinée tient ses pouvoirs.

Les Harpies, quant à elles, ne sont pas décrites physiquement dans l'épopée, mais l'auteur montre par leurs actions qu'elles sont menaçantes et dangereuses : « Les Harpies, fondant tout à coup du haut des cieux, les lui arrachaient de la bouche et des mains ». Cette description est telle que l'on reconnait aisément l'allégorie qu'elles représentent : les tourments. Dans le film, elles sont gigantesques, maigres, bleutées. Leurs représentations modernes les rendent comparables à des démons bibliques, on sent la volonté de rappeler que ces êtres infâmes viennent des Enfers. Pour le montrer, le réalisateur utilise la culture populaire pour représenter le mal d'une manière qui est à mon sens presque caricaturale.

Tandis que dans le film Jason réagit à la vue de ces créatures : « Regardez ! Par les dieux tout puissants, qu'est ce que c'est ? », puis parvient à les emprisonner avec l'aide de ses compagnons, dans l'épopée les Harpies sont poursuivies par Calaïs et Zéthès, mais : « Enfin ils les atteignaient, et, contre la volonté des dieux, ils allaient les exterminer près des îles Plôtées lorsque la légère Iris, traversant les airs, arrêta leurs bras par ce discours : « Fils de Borée, respectez les Harpies, ce sont les chiens de Zeus. Je vous jure par le Styx, redouté des dieux mêmes, qu'elles n'approcheront plus à l'avenir de la demeure de Phinée.» Calaïs et Zéthès ayant entendu ce serment, retournèrent vers le vaisseau. »

La différence entre l'antiquité et l'époque moderne vient ici de ce que dans l'antiquité les Harpies sont considérées comme des instruments de la justice divine, tandis que dans le film elles apparaissent comme des démons qu'il s'agit de mettre hors d'état de nuire.

*

Iconographie

|

|

| Harpyes |

|

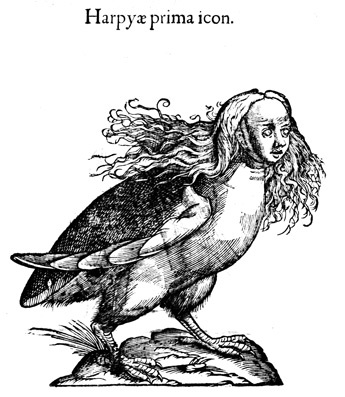

| Gravures de Jean-Baptiste Coriolan publiées dans l'ouvrage Monstrorum historia d'Ulisse Androvandi | |

| 1642 | |

| History of Science Collections, University of Oklahoma Libraries. |

J'ai choisi de comparer ces deux gravures car elles sont toutes deux de Jean-Baptiste Coriolan, mais avec des inspirations clairement opposées.

Celle de gauche reprend visiblement le style égyptien antique, peut-être en référence à la culture alexandrine d'Apollonios de Rhodes, l'auteur des Argonautiques. Jean-Baptiste Coriolan représente alors cette Harpie avec les codes antiques et semble vouloir nous montrer comment Apollonios imaginait ce monstre. Le premier croquis semble alors très stylisé.

La deuxième image au contraire a une facture artistique beaucoup plus réaliste ; ce dessin presque scientifique semble sorti d'une vraie planche d'étude et suggère une vision plus nord-européenne et pragmatique des Harpyes.

Cependant, la position des deux monstres et les décors dans lesquels ils se trouvent sont les mêmes, ce qui nous incite à les comparer.

Ludivine S., 206

|

|

|