|

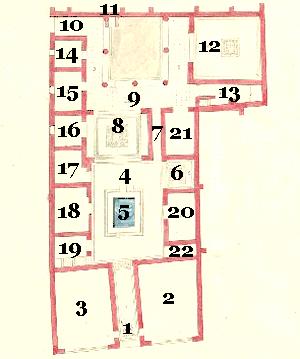

Description de Raoul-Rochette, in Pompéi, choix d'édifices inédits (1828)La maison que nous nous sommes proposé de faire connaître dans son ensemble et dans ses détails offre, bien que dans de très petites proportions, le

modèle le plus complet et le plus achevé d'une habitation privée, qui se soit encore rencontré dans les ruines de Pompéi. On y trouve,

caractérisé de la manière la plus positive, le mélange des dispositions propres aux Grecs et aux Romains, qui devait en effet se rencontrer parmi les habitants

d'une ville primitivement grecque, et devenue colonie romaine. De plus, les diverses parties de son plan s'expliquent de manière à ne laisser presque aucun doute sur leur

destination particulière, et, conséquemment, sur les principales conditions du programme d'une maison antique de la classe ordinaire. Enfin, les peintures dont elle est

décorée dans toute son étendue, lui donnent, sous le double rapport de l'art et de l'érudition, le plus haut degré d'intérêt. |

Placée entre deux rues, qui se coupent presque à angle droit, dans le quartier qui paraît avoir été l'un des plus beaux et des plus fréquentés de l'antique Pompéi, attendu qu'il avoisine les Thermes, le Forum et la rue principale tracée en face du Forum, dont le déblaiement se poursuit actuellement, cette maison s'ouvre directement sur la voie publique, sans aucune espèce d'avant-corps.

|

La porte, dépourvue de tout ornement, donne entrée sur un corridor long et étroit, voyez pl. I, n° 1, flanqué, à droite et à gauche, de deux grandes pièces, n° 2 et 3, décorées avec la plus extrême simplicité. De ce corridor, on passe à une cour découverte, n° 4 nommée Atrium, au centre de laquelle, se voit, n° 5, l'Impluvium, ou le bassin destiné à recueillir les eaux pluviales qui tombaient par l'ouverture du toit. A droite, n° 22, est une pièce longue, étroite et obscure, qui ne pouvait servir que de décharge ou de magasin, et, du même côté, à l'autre extrémité de la cour, n° 6, ce que l'on appelait une Aile, Ala, et qui, dans les maisons disposées d'une manière plus complète et plus régulière, devait nécessairement se répéter de chaque côté. Les pièces n° 17,18,19 et 20, ouvertes sur la cour, et qui ne tiraient que de cette cour même le jour dont elles étaient éclairées, étaient autant d'appartements destinés à l'usage particulier, soit des maîtres de la maison, soit des hôtes ou étrangers. En face de l'entrée de l'Atrium, se présente, n° 8, le Tablinum, espèce de salon ouvert, de deux côtés, sur chacune des deux cours découvertes qui composent toute l'habitation, et ordinairement flanqué, sur les deux autres côtés, de corridors longs et étroits, qui se nommaient Fauces, et qui servaient de communication entre l'Atrium et le Péristyle. Il n'existe ici qu'un seul de ces passages, n° 7 ; et le second est remplacé par une chambre à coucher, n° 16, qui communique par une porte avec le Tablinum, et qui avait une fenêtre ouverte sur la rue, particularité rare dans les maisons antiques. De cette pièce principale, on entre dans le Péristyle, n° 9 : c'est un portique formé de sept colonnes, dont deux engagées, renfermant un Impluvium, et, dans le fond, n° 11, un Lararium, ou chapelle des dieux domestiques, petit monument d'un goût exquis, et d'un genre absolument neuf jusqu'ici.

Lararium au fond du péristyle |

A droite du Péristyle, s'ouvre, n° 12, une des pièces les plus vastes et les mieux décorées de l'habitation, que nous appellerons l'Exedra, ou salon de

conversation. De l'autre côté, n° 14 et 15, sont deux chambres, dont l'une a dû servir de lieu de repos, et l'autre de cabinet d'étude ou de bibliothèque,

ainsi qu'il résulte de la nature même des peintures qui les décorent : ces deux chambres ont pareillement une fenêtre sur la voie publique. Le corridor qui se voit du

même côté, n° 10, et qui aboutit à une porte sur l'autre rue, est certainement le Posticum, ou partie de derrière, laquelle devait

nécessairement se trouver dans toute habitation tant soit peu complète et commode, mais qui ne s'est rencontrée que rarement dans ces petites maisons de Pompéi. La

Cuisine, garnie de ses fourneaux, n° 15, est placée dans un des angles du Péristyle, le long de l'Exedra, et communique à la salle à manger, ou

Triclinium, n° 21.

Telle est l'explication sommaire du plan de cette maison. Ajoutons qu'il ne s'y est rencontré de traces d'escalier, que dans l'angle de l'Atrium, contigu à la chambre

n° 19. Cet escalier conduisait-il à un étage supérieur, où devaient se répéter quelques unes des pièces disposées autour de

l'Atrium ? C'est ce que l'on a cru pouvoir inférer de quelques fragments de mosaïque d'une exécution soignée, provenant, suivant toute apparence, du pavé

de cet étage supérieur, et qui se sont trouvés, lors de la découverte de cette maison, mêlés aux décombres qu'avait occasionnés la chute

des plafonds. Mais la manière dont cet escalier unique était placé dans un angle de l'Atrium, et construit en bois, ne permet guère de croire qu'un second ordre

d'appartements ait pu régner sur toute l'étendue de cette maison, et peut-être l'escalier en question n'aboutissait-il qu'à une terrasse sur le devant de

l'Atrium, où l'on aurait ménagé une ou deux pièces propres à respirer le frais, et servant au repas du soir, pièces que l'on nommait, à

raison de cet usage, Coenatio, ou Coenaculum, et aussi Pergula, à cause de la saillie en avant de l'habitation, et au-dessus de la voie publique, que l'on donnait

quelquefois à cet étage supérieur.

Reprenons maintenant en détail chacune des parties que nous venons d'indiquer, afin de relever ce qu'elles peuvent nous offrir de neuf ou d'intéressant pour la connaissance des

moeurs et des usages antiques, comme aussi pour l'intelligence de quelques notions architectoniques qui ne sont pas encore suffisamment établies.

Nous remarquerons d'abord que, nulle part peut-être, la distinction des deux principaux membres d'une habitation antique, c'est à savoir, la partie patente et publique, et la

partie intérieure et privée, ne s'est montrée d'une manière plus sensible que dans la maison qui nous occupe.

Coupe longitudinale - De gauche à droite

|

Effectivement, elle se divise en deux moitiés presque égales, dont la première, tournée vers la rue principale, embrasse, dans le corridor d'entrée et

l'Atrium, avec leurs dépendances, tout l'espace où le public pouvait pénétrer, où les hôtes et les étrangers étaient admis, et dont

la seconde, placée dans le prolongement de celle-ci, ayant son issue particulière et sa porte sur une autre rue, renferme les appartements de l'usage le plus intime, ceux qui

étaient exclusivement affectés au service du maître de la maison. Sous le rapport de cette disposition remarquable, notre maison est certainement un des modèles les

plus frappants qu'on pût trouver.

La porte, dépourvue de toute espèce de décoration extérieure, n'est précédée ni d'un vestibule, ni d'un portique, parties qui ne pouvaient se

trouver, de l'avis de Vitruve, que dans les maisons grandes et opulentes. Cette porte donne immédiatement accès au corps-de-logis antérieur, qui se compose d'un long

corridor, flanqué de deux grandes pièces, lesquelles s'ouvrent en dedans sur ce corridor, et en dehors sur la voie publique. Nous appellerons cet avant-corps Prothyron, et

le corridor qui le traverse, Thyrorion ou Diathyron, d'après le témoignage exprès de Vitruve, qui ne nous paraît, sur ce point, sujet à aucune

difficulté. Il y en a davantage, du moment que, comparant les dispositions des maisons grecques et romaines, avec les expressions techniques qui les désignent, on veut appliquer

à la partie située au-devant de la porte et nommée, pour cette raison, Prothyron par les Grecs, la notion du vestibule des Romains. Ainsi, M. Mazois, dans son

Essai sur les habitations des anciens Romains, distingue expressément le vestibule, qu'il place sur l'Area, en avant de l'habitation, il le distingue, dis-je, du

Prothyron, dont il fait la partie comprise entre la porte de l'édifice vers la voie publique et celle de l'Atrium. Mais cette distinction est évidemment contredite

par les paroles mêmes de Vitruve, et nous pensons que, dans le plus grand nombre des cas, c'est-à-dire dans la plupart des maisons ordinaires, le vestibule des Latins était

en effet la même chose que le Prothyron des Grecs. Seulement, il faut avoir soin de ne pas presser avec trop de rigueur la signification des mots, de ceux surtout qui, étant

d'un usage journalier, comme le mot vestibule, devaient nécessairement s'employer, dans le cours ordinaire de la vie, pour une foule de dispositions qui n'étaient pas

absolument identiques. C'est une observation judicieuse que fait Aulu-Gelle, précisément au sujet de ce mot de vestibule, dont la notion avait fini par devenir, pour les Romains

eux-mêmes, vague et confuse, à force de leur être familière. Or, voici ce qui me semble résulter de plus certain, à cet égard, tant de l'examen

des textes, que de l'observation des monuments. Dans les grandes maisons des Romains, où une foule considérable de clients venaient chaque matin saluer le maître du logis,

il y avait nécessairement, en avant de l'habitation, un espace libre, interposé entre la voie publique et la porte intérieure ; et c'est cet espace, probablement

entouré d'un portique, et dans lequel les clients pouvaient attendre que la porte de l'Atrium s'ouvrît à leurs empressements intéressés, qui s'appelait

le vestibule, suivant la définition claire et précise qu'en donne le jurisconsulte Caecilius Gallus, cité par Aulu-Gelle. Mais, dans le plus grand nombre des maisons

particulières, surtout dans celles des villes de province, où la même foule de visiteurs n'assiégeait pas dès l'aurore la porte de chaque citoyen, le

vestibule, quand il y en avait, consistait en une ou deux pièces situées à côté de la porte et du corridor d'entrée, et qui pouvaient servir à

divers usages, soit civils, soit économiques. De ces deux dispositions principales, variées sans doute à l'infini, suivant les habitudes de chaque localité, ou les

ressources de chaque individu, il existe encore plus d'un exemple authentique. Ainsi, plusieurs des maisons religieuses de la plus ancienne époque, au sujet desquelles il a souvent

été remarqué, et avec raison, qu'elles nous avaient conservé la plupart des dispositions des maisons antiques, nous offrent, notamment à Rome, en avant de la

fabrique principale, une espèce de cour, cortile, fermée d'un simple mur du côté de la rue, avec une porte qui donne entrée au monastère ou

à l'église. Je citerai particulièrement le cortile placé au-devant de Saint-Paul hors des Murs, et surtout ceux qui se trouvent à Saint-Clément

et à Sainte-Praxède, et qui portent plus sensiblement l'empreinte d'une disposition primitive. Quant à la seconde espèce de vestibule, on en trouve de si

fréquents exemples dans la disposition des maisons romaines de notre âge, évidemment calquée sur le plan des habitations antiques, qu'il est superflu d'en citer un

seul, lorsque, d'ailleurs, plusieurs des maisons de Pompéi, et, en particulier la nôtre, nous présentent un modèle si parfaitement caractérisé de cette

espèce de vestibule que j'ai appelé Prothyron. Je n'ajouterai plus qu'un mot à ce sujet : c'est qu'il semble résulter des expressions mêmes de Vitruve,

que cet avant-corps de logis, traversé d'un corridor étroit, était, dans le principe, une disposition grecque plutôt que romaine, ce qui s'accorde avec le grand

nombre d'exemples semblables que nous ont offerts les maisons de Pompéi, ville qui ne perdit jamais, sous la domination romaine, son caractère de cité originairement

grecque, et dont tous les monuments portent visiblement l'empreinte de cette double influence.

Quant à l'usage même des deux pièces parallèles qui forment, avec le corridor d'entrée, cette espèce de Prothyron, il est évident, d'après

la simplicité même de leur décoration, et surtout d'après l'ouverture qu'elles ont sur la voie publique, qu'elles servaient à la vente des denrées

provenant de la récolte du propriétaire. Une disposition pareille, qui s'est rencontrée dans un assez grand nombre des maisons de Pompéi, prouve que cette coutume,

tout-à-fait conforme au génie antique, était établie dans cette petite ville, comme on la retrouve encore de nos jours dans beaucoup de villes du royaume de Naples,

mais principalement à Florence.

|

Entrons maintenant dans la maison qui nous a suggéré ces observations préliminaires. Dès le premier pas que nous y faisons, sur un charmant pavé de mosaïque, nous y sommes frappés d'un objet qui nous rappelle la maison du riche et ridicule Trimalcion, si curieusement décrite par Pétrone. D'autres points de comparaison qui s'offriront plus tard à notre attention, exigent que nous jetions un coup d'oeil sur cette maison, qui présente, avec celle de notre poète de Pompéi, de si frappants rapports. Voici donc la description qu'en fait Pétrone. «Nous étions arrivés à la porte, sur le seuil de laquelle le portier, vêtu d'une tunique verte avec une ceinture rouge, était occupé à vanner des pois sur un bassin d'argent. Au-dessus de la porte pendait une cage d'or, d'où une pie, au plumage diversement coloré, saluait à tous moments les hôtes de la maison. Cependant, au moment où je contemplais avec le plus d'intérêt tout ce qui s'offrait à mes regards, je faillis être renversé en arrière et me rompre les jambes, à l'apparition inattendue d'un énorme chien, enchaîné à gauche de l'entrée, tout près de la loge du portier, et peint sur le mur, avec cette inscription en gros caractères : prends garde au chien CAVE CANEM. Mes compagnons s'étaient mis à rire, et moi, quand j'eus repris mes sens, je continuai d'examiner la muraille. |

On y voyait représenté, en peinture, un marché d'esclaves, avec toute l'histoire de Trimalcion, soigneusement expliquée par des inscriptions... Vers

l'extrémité du portique, j'aperçus, dans un angle, une grande armoire renfermant une édicule dans laquelle étaient déposés des lares d'argent,

une petite Vénus en marbre, et une cassette d'or, d'une dimension peu commune, où se gardait précieusement, à ce qu'on disait, la barbe du maître. Cependant,

je demandai à l'esclave chargé de la surveillance de l'Atrium quels étaient les sujets des peintures que je voyais au milieu du portique ; ce sont, me dit-il,

l'Iliade et l'Odyssée, et plus loin un combat de gladiateurs livré par la compagnie de Laenas. Je n'avais pas le temps de considérer chaque chose en

détail, nous étions arrivés au Triclinium, etc». Arrêtons-nous nous-mêmes à cet endroit du récit de Pétrone.

C'est effectivement, à gauche de l'entrée, tout près de la porte, que nous voyons, peint, non pas sur le mur, mais en mosaïque, sur le pavé même, un

énorme chien enchaîné, avec cette même inscription : cave canem, prends garde au chien. L'usage de placer ainsi, comme gardiens des maisons, des chiens vivants,

tels que celui qui intervient comme acteur dans une jolie fable de Phèdre, ou simplement figuré, comme dans la maison de Trimalcion et dans la nôtre, cet usage était

grec, et remontait même aux siècles homériques, à en juger par la description du palais d'Alcinoüs sur le seuil duquel figuraient, de chaque côté de

la porte, des chiens sculptés d'or et d'argent. Le plus souvent, la simple inscription cave canem tenait lieu du chien lui-même, ou de son image, et il semblait ainsi au

plus pauvre citoyen qu'il eût suffisamment pourvu, par cette innocente menace, à la sûreté de sa modeste demeure.

Du corridor, à l'entrée duquel nous avons trouvé cette représentation neuve et curieuse, et dont les parois sont décorées avec une richesse peu

commune, et ornées de petits médaillons peints sur fond jaune embelli d'arabesques, nous entrons dans l'Atrium, d'où la vue, pénétrant sans obstacle

jusqu'au fond de l'habitation, peut en embrasser d'un seul coup d'oeil la disposition entière, en même temps qu'elle est attirée et flattée dans tous les sens par

l'éclat et la vivacité des peintures dont elle est décorée d'un bout à l'autre.

|

La vue perspective que nous offrons ici peut donner une idée de l'effet que produit cette première manifestation d'une maison antique. Mais, avant d'aller plus loin,

arrêtons-nous un moment dans l'Atrium.

Les notions qu'on possédait sur cette partie si importante et si caractéristique des maisons romaines, sont demeurées confuses ou incertaines jusqu'à l'époque

des découvertes faites à Pompéi. Les fragments du plan de Rome antique, conservés au Capitole et publiés par Bellori, auraient pu fixer les idées sur

quelques points, où les expressions de Vitruve n'étaient pas suffisamment claires et précises, mais on consultait peu ce précieux document. Palladio avait

deviné la forme, la construction et les principales parties de l'Atrium antique, et il en fit plus d'une fois aux édifices modernes la plus heureuse application. Mais ce

qui n'était de sa part qu'une sorte d'instinct du génie n'avait pu acquérir l'autorité de la chose jugée, et les idées étaient encore si peu

fixées sur ce point, même en Italie, où tant d'édifices de tout âge témoignent encore hautement de l'origine antique de certaines dispositions, que le

savant P. Marquez, écrivant à Rome, vers la fin du dernier siècle, un traité sur les anciennes maisons des Romains, sans tenir le moindre compte des

découvertes de Pompéi, acheva d'embrouiller le peu de notions antiques qu'on avait pu puiser dans Vitruve.

Il suffit maintenant de comparer le plan de la plupart des maisons de Pompéi avec les expressions de Vitruve, de Festus et de Varron, qui ont rapport à l'Atrium et à

ses différentes variétés, pour s'expliquer d'une manière nette et certaine la disposition de l'Atrium en général, et la forme des diverses

espèces d'Atrium en particulier. Il est évident que le mot Atrium, pris dans l'acception la plus étendue, qui était aussi la plus

générale, désignait toute cette partie de l'édifice placée entre le vestibule et les appartements intérieurs, laquelle comprenait nécessairement

une cour découverte et quelques dépendances, savoir : les chambres placées sous le portique, les ailes, et quelquefois même le Tablinum. Cette cour, en tant

que restreinte à l'espace libre par lequel l'air y pénétrait, était proprement le Cavaedium, partie intégrante et nécessaire de tout

Atrium, et, sous ce rapport, devenue en certains cas synonyme d'Atrium ; ainsi qu'il arrive souvent pour les mots usuels auxquels on fait signifier le tout pour la partie, et

réciproquement. L'ouverture du toit par laquelle les eaux pluviales se versaient dans cette cour intérieure, au moyen de diverses dispositions qui constituaient les

différentes espèces de Cavaedium et d'Atrium, cette ouverture s'appelait le Compluvium, et le bassin dans lequel les eaux étaient reçues se

nommait l'Impluvium, deux mots dont la notion, aussi distincte que leur formation même, a été souvent confondue par les écrivains modernes, mais jamais,

à ce que je crois, par les auteurs anciens, à en juger d'après les textes qui nous restent. Feu M. Mazois a parfaitement éclairci ces notions, si ce n'est en ce qui

concerne la distinction radicale et positive du Cavaedium et de l'Atrium, deux expressions qu'il croit synonymes, et, comme telles, employées indifféremment l'une

pour l'autre1, ce qui n'est pas conforme à l'usage primitif, non plus qu'à l'origine des mots, et ce qui ne put avoir lieu que par un de ces abus auxquels sont trop souvent

exposés les termes techniques, quand ils passent dans la langue générale.

Nous avons un nouvel exemple de ces abus du langage, dans l'emploi de ce même mot d'Atrium, dont Vitruve distingue cinq espèces particulières. Mais combien ne dut-il

pas exister de dispositions auxquelles s'appliquait, dans l'usage général, la dénomination d'Atrium, et qui ne s'accordent avec aucune de celles que décrit

Vitruve ? Certainement l'Atrium de la maison de Catilina sur le Palatin, où le rhéteur Verrius Flaccus avait transporté son école, l'Atrium de la maison

dorée, où Néron avait dressé son énorme colosse, l'Atrium de la Liberté, que nous voyons figuré sur le plan de l'ancienne Rome, à

l'extrémité de la basilique Aemilia, sous la forme de cette partie qu'on nommait abside dans les basiliques anciennes, et sans doute bien d'autres Atriums qui existaient

à Rome et ailleurs, et dont nous ne pouvons nous former, dans l'absence des monuments eux-mêmes, qu'une idée fausse ou imparfaite, devaient être disposés d'une

manière toute différente de celle qui résulte des définitions de Vitruve. Ici, comme en beaucoup d'autres cas semblables, les catégories de l'écrivain

sont en opposition avec l'observation des monuments, et l'on sent que cet habile homme, en rédigeant les préceptes de son art, s'était renfermé dans des limites trop

étroites, ou placé dans des vues trop systématiques.

Il en est de même de cette autre assertion de Vitruve, que les Grecs ne faisaient point usage de l'Atrium, assertion si positive, si absolue, qui a été jusqu'ici

admise universellement sur la seule autorité de cet écrivain. Mais n'est-il pas manifeste qu'ici encore l'on s'est plus attaché au mot qu'à la chose, et qu'en fait

les Grecs avaient dans leurs habitations une localité parfaitement analogue à l'Atrium des Latins, bien qu'ils l'appelassent d'un nom différent ? Que pouvait être en

effet cette cour découverte nommée aulê placée, avec toutes ses dépendances, entre la voie publique et la partie intérieure de l'habitation,

sinon un avant-corps de logis correspondant de tout point à l'Atrium ? Cette cour était certainement comprise en dedans de l'habitation, elle était entourée

de portiques et d'appartements réservés aux hôtes, puisque c'est là que Ménélas fait dresser le lit de Télémaque et de son compagnon de

voyage, on y arrivait du dehors par le Prothyron, et du dedans, par les appartements intérieurs : ce qui résulte de la description de la maison de Ménélas et

de celle d'Ulysse ; aussi, la porte sur la rue s'appelait-elle auleios, et celle qui séparait l'appartement des hommes de celui des femmes, mesaulos, comme nous l'apprenons

de l'orateur Lysias, dans la description si curieuse qu'il nous a laissée d'une petite maison athénienne de son temps. C'était dans cette même cour que se trouvait

l'autel de Jupiter Hercaeus, dans le palais de Priam, comme l'autel domestique, estia, dans la plupart des maisons grecques, et comme le Laraire était généralement

placé dans l'Atrium des Latins. Toutes ces conditions communes à l'Atrium romain et à la partie d'édifice nommée aulê par les Grecs,

prouvent irrésistiblement qu'il s'agit ici, sous deux noms différents, d'une seule et même localité, disposée sans doute avec les différences de

détail que comportaient les habitudes sociales des deux peuples, mais d'une manière assez semblable quant à la forme générale. Ajoutons que Virgile et les

poètes latins ne se servent jamais que du mot Atrium pour désigner des localités grecques qui répondaient certainement à la cour intérieure et

découverte nommée aulê. On a pu faire la même remarque sur tous les passages de l'Ecriture sainte, où le mot grec aulê des Septante est

constamment rendu par le mot latin Atrium, dans la version de la Vulgate ; et c'est enfin la notion qui résulte indubitablement de la définition claire et précise de

Pollux.

Je profiterai de cette occasion pour expliquer un passage du même auteur, qui ne semble pas avoir été bien compris, et qui, interprété comme il doit

l'être, et appliqué à la partie d'édifice dont il s'agit, devient une preuve tout-à-fait décisive de l'exacte conformité qui existait entre

l'Atrium et l'Aulé. Dans le chapitre où Pollux énumère et explique les divers termes qui avaient rapport aux portes des maisons grecques, à la

manière de les ouvrir ou de les fermer, il cite le mot opê, employé dans un vers d'une comédie perdue d'Aristophane, et par ce mot opê qu'il ne

définit pas, les interprètes ont généralement entendu le jour, l'ouverture de la porte. Mais il s'agit en effet d'une ouverture dans le comble du toit,

c'est-à-dire de celle de la cour intérieure, aulê, ainsi qu'il résulte d'un autre passage d'un poète comique cité par Athénée,

où il est dit que, pour trouver (à Athènes) des femmes jeunes et belles, il n'est pas nécessaire de s'introduire en secret dans la maison par une échelle, ni

de s'y glisser jusqu'en bas, en passant par l'ouverture du toit. La même image a été presque littéralement traduite par Térence, dans ce passage d'une de ses

comédies gréco-romaines :

Atque per alienas tegulas

Venisse per impluvium clanculum mulieri,

passage où les mots per impluvium correspondent exactement aux paroles du poète grec que j'ai traduites par l'ouverture du toit. L'opê des Grecs répondait donc juste à l'Impluvium des Latins ; et par une conséquence inévitable, l'Aulé, ou cour découverte des maisons grecques, occupait la même place, et offrait la même disposition, que l'Atrium des maisons romaines.

|

Pour revenir à l'Atrium de notre maison de Pompéi, il est du genre que Vitruve désigne par l'épithète de Toscan, qui était, selon cet

auteur, le plus ancien et le plus simple. C'était celui dont la toiture, inclinée des quatre côtés vers le centre de la cour, était soutenue par quatre

poutres se croisant à angles droits, sans aucun appui de piliers ou de colonnes. Cette espèce d'Atrium, la plus modeste et la plus économique de toutes, et

qui, sous ce double rapport, s'adaptait le mieux à de petites localités et aux modiques ressources d'une ville de province, est aussi celle qui s'est rencontrée

jusqu'ici le plus souvent dans les ruines de Pompéi. Mais on l'a retrouvée pareillement sur les fragments du plan de l'ancienne Rome, et il n'est pas douteux qu'elle ne

fût, de toutes les formes de l'Atrium, celle qui s'employait le plus généralement dans les habitations de l'ordre commun. |

|

L'Atrium entier, peint sur les quatre côtés, offre un soubassement rouge avec les parois jaunes, et une frise noire avec des ornements en spirale, où se jouent des

animaux capricieux et bizarres. Le stuc, d'une pâte extrêmement fine et parfaitement lisse, est mêlé à sa superficie d'une poussière de marbre,

d'où lui venait, avec l'apparence, le poli et l'éclat de cette matière, le nom de Marmoratum. L'emploi de ce stuc est si fréquent dans les maisons de

Pompéi, l'effet en est si brillant, et la conservation si merveilleuse, que lorsqu'on se représente, avant tous les désastres qu'elle avait éprouvés, cette

ville, construite des matériaux les plus grossiers, mais revêtue extérieurement de l'apparence des marbres les plus précieux, et partout resplendissante de

l'éclat des plus vives couleurs, partout ornée de peintures d'un effet piquant et d'un goût exquis, il est réellement bien difficile d'imaginer un coup d'oeil plus

magique, un spectacle plus extraordinaire. Du reste, l'Atrium de notre maison est orné, sur les panneaux de mur les plus considérables, de peintures d'une composition plus

étendue, et d'une exécution plus soignée que la plupart de celles qui ont été trouvées jusqu'ici à Pompéi, et qui ont fait donner

à cette maison, d'après les sujets mêmes de ces peintures, le nom de Maison du Poète tragique, et celui de Maison homérique. Voici l'indication

de ces peintures, dans l'ordre où elles se présentent, en tournant à gauche dans l'Atrium.

Le premier panneau offre une peinture, malheureusement ruinée aux trois quarts, qui représentait Vénus dans l'attitude d'Anadyomène avec deux colombes à

ses pieds ; ce qui subsiste de cette charmante figure, dessinée, suivant le témoignage de l'interprète du Musée royal Bourbon, con la piu grande maestria,

est généralement regardé comme un des plus beaux fragments de peinture antique. Le tableau qui suit, presque aussi endommagé, laisse encore apercevoir deux figures

dessinées dans la même manière, et d'un style aussi élevé, c'est à savoir, un Triton, vu par le dos, qui guide sur l'océan un cheval

marin, et un petit Génie ailé, avec un trident sur l'épaule, guidant pareillement un dauphin. Ces deux peintures, restées en place, et que le temps et l'influence de

l'air extérieur auront bientôt dévorées, comme tant d'autres qui s'effacent et disparaissent chaque jour, sont au nombre de celles qui font le plus vivement regretter

leur dégradation actuelle et leur perte prochaine. En continuant de parcourir l'Atrium, on arrive devant un tableau, qui s'est trouvé presque entier, mais dont il ne

subsiste déjà plus que l'ombre, et que son sujet et sa composition rendent un des plus précieux parmi tous ceux qui sont venus jusqu'à nous, c'est Chryséis

reconduite à son père par les hérauts d'Agamemnon, trait célèbre de l'histoire héroïque, qui forme, comme on sait, le commencement de

l'Iliade, et dont la représentation ne s'était cependant rencontrée jusqu'ici sur aucun autre monument, si ce n'est sur la table iliaque du Capitole. Cette peinture est

pareillement restée en place.

Les peintures qui suivent, sur les deux autres grands panneaux de l'Atrium, représentent Briséis remise par Achille entre les mains des hérauts d'Agamemnon,

et Junon qui va trouver Jupiter sur le Mont Ida, ou, suivant une interprétation qui me paraît préférable, Thétis conduite par Iris devant le

maître des Dieux, qui siège sur le plus haut sommet de l'Ida, et qu'elle vient implorer en faveur de son fils. Ces deux peintures, d'une exécution supérieure

à tout ce qui s'est rencontré jusqu'ici sur les murailles de Pompéi, ont été transportées à l'abri de la destruction dans le Musée royal

Bourbon ; la comparaison qu'on en peut faire avec les meilleures peintures sauvées des ruines d'Herculanum, en fait mieux ressortir le mérite sous le rapport pittoresque, tandis

que l'ensemble même de ces trois sujets tirés de l'Iliade, comme les peintures de la maison de Trimalcion, sert à constater de plus en plus l'usage universel et

familier qui se faisait, à des époques même de décadence, de ces poésies homériques, source inépuisable d'inventions de toute espèce et

d'inspirations pour tous les arts.

Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans les détails d'érudition que comporte l'explication de ces curieuses peintures, c'est uniquement sous le rapport de l'art qu'il pourrait nous

convenir de les examiner, en nous attachant surtout à faire connaître les opinions les plus probables sur la manière même dont cette branche de l'art était

traitée chez les anciens, ainsi que sur son genre ou son degré de mérite.

Il ne peut être question de comparer ces peintures de Pompéi, ni même aucune des peintures antiques qui nous sont parvenues, avec les beaux ouvrages de l'art moderne. La

destination même de ces peintures, qui couvraient des panneaux entiers de murailles, dans toute espèce d'édifice public ou privé, suffit pour prouver que

c'était à Pompéi, comme à Rome, un simple objet de décoration, et généralement l'oeuvre d'artistes du dernier ordre. La décadence de

l'art de peindre, proclamée par Pline comme un fait constant, antérieur même au siècle où il écrivait, et sans doute aussi comme un résultat de

cette manie générale de peindre les murailles et de ces procédés expéditifs, partout funestes aux arts qui les adoptent, ne permet pas non plus de croire que

la petite et modeste Pompéi, décorée comme elle nous apparaît, entre le siècle de Claude et celui de Titus, ait pu nous conserver sur ses murailles la moindre

trace de la peinture des Grecs, telle qu'elle était pratiquée, cinq ou six siècles auparavant, sur son véritable théâtre et par ses maîtres les

plus célèbres. Les artistes grecs ne peignirent jamais que sur des tables de bois ; et les seuls ouvrages exécutés de cette manière jouissaient d'une

brillante et solide renommée ; c'est un fait qui n'est sujet à aucune contestation, mais qui, cependant, ne doit pas être pris d'une manière tellement absolue, qu'il

n'y soit mis la moindre restriction. Ainsi les anciennes peintures qui se voyaient à Ardée et à Lanuvium, étaient bien certainement sur mur, puisque l'insensé

Caligula échoua dans la tentative de les détacher de la muraille. Il est question de murs peints, parietes picti, par Polygnote, dans un temple de Thespies, et

restaurés par Pausias. Il est dit aussi du célèbre peintre Panaenus, parent et collaborateur de Phidias, que, dans le temple de Minerve à Elis, il avait

employé le lait dans la composition d'un enduit, et sans doute il avait peint sur cet enduit. D'autres laits, à la vérité, en bien petit nombre, peuvent être

rapportés avec plus ou moins de certitude au même usage, mais toutefois sans qu'on puisse les considérer autrement que comme de rares exceptions au système

général de la peinture grecque. L'usage de peindre les murs d'habitations privées est signalé par Pline comme une preuve de la décadence de l'art, et

attesté comme un fait postérieur à l'époque d'Apelle et de Protogène. Le premier exemple de ce genre qui ait été donné, remontait

à Pausias, condisciple d'Apelle, ce fut cet artiste, célèbre surtout par ses peintures encaustiques, qui peignit le premier des plafonds, genre d'ornements, ajoute Pline,

dont on ne s'était pas encore avisé de décorer des appartemens privés. Mais ce fut surtout à Rome, et sous le règne d'Auguste, que ce luxe de peinture

devint général, au grand préjudice de l'art. Dès lors, en effet, la peinture, déchue de sa destination sublime, dut être exercée par les talents

les plus vulgaires, pour pouvoir suffire à tant d'emplois familiers. Du moment que cet art s'appliquait à tout, il est évident qu'on dut s'y servir de toute main. La

prestesse dans le travail dut être une des principales conditions de son succès ; la facilité de l'exécution en devint le premier mérite, et dès lors on

ne rivalisa plus que de moyens économiques et de procédés abréviatifs, et non plus comme autrefois d'études profondes et assidues. Tel est en effet le tableau

que Vitruve et Pline nous présentent de la peinture de leur temps ; et à défaut de leurs témoignages, il suffirait de l'aspect de villes telles que Pompéi,

Stabia et Herculanum, entièrement peintes, pour prouver que toute cette décoration, si flatteuse qu'elle soit au premier coup d'oeil, n'avait rien de commun avec la peinture des

beaux siècles de l'art et des grands maîtres de la Grèce.

La peinture des Grecs a donc péri tout entière et sans retour, avec les fragiles matériaux sur lesquels elle s'exerçait ; c'est un fait qui nous paraît

indubitable, tout fâcheux qu'il soit à proclamer. Mais de ce fait même, malheureusement trop certain, il n'en résulte que plus d'intérêt pour ces

peintures, objets du mépris de Pline, et qui seules cependant nous ont conservé une réminiscence, ou si l'on veut une ombre du bel art que les Grecs avaient porté

à la même perfection que tous les autres. Il est probable en effet que ces peintures de décoration, bien que servant aux usages les plus vulgaires, et produites par des

artistes d'un ordre très secondaire, étaient faites d'après les excellens modèles dont Rome et l'Italie entière étaient remplies. Certainement, des

compositions telles que celle de la Noce Aldobrandine, doivent dériver de quelque original célèbre, et ce n'est pas sans beaucoup de probabilité que l'on a

cru trouver, dans l'un des plus beaux tableaux d'Herculanum, dans l'Hercule étouffant les serpents, une image, affaiblie sans doute, du tableau de Zeuxis qui offrait le même

sujet traité avec les mêmes personnages.

Indépendamment des tableaux produits par les grands maîtres, leur talent s'était exercé, à l'aide du dessin linéaire, sur toutes sortes de compositions

empreintes du même goût, et dont il se fit sans doute une foule d'applications. Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple célèbre, Parrhasius avait laissé un grand

nombre de dessins tracés sur des tablettes et sur des peaux, lesquels servaient encore, du temps de Pline, de sujets d'études aux artistes. A défaut de pareils

témoignages, nous aurions dans les monuments mêmes qui nous sont restés, la preuve qu'il dut exister dans la Grèce un grand nombre de dessins d'habiles maîtres,

d'après lesquels s'exécutaient la plupart de ces urnes étrusques et de ces sarcophages romains, qui tous présentent des sujets grecs, et des compositions d'un

mérite généralement si supérieur à leur exécution, et calquées toutes, à de légères variantes près, sur un

même original. Cette preuve résulte encore plus directement de l'examen des vases peints, presque tous produits à l'époque la plus florissante et sous l'influence

immédiate des arts de la Grèce, mais exécutés en fabrique et par des ouvriers auxquels on ne peut raisonnablement attribuer le mérite d'invention et de dessin

qui brille quelquefois à un si haut degré sur ces vases. Il fallait donc qu'il y eût des recueils de dessins tracés sur des tablettes ou sur des peaux, à

l'aide du stylet ou du pinceau, comme c'était l'usage de dessiner dans la Grèce, recueils appropriés à l'usage dont il s'agit, et provenant d'habiles maîtres,

tels qu'était celui que j'ai cité de Parrhasius, et comme on a vu dans des temps plus rapprochés de nous, et qui ont avec les beaux siècles de la Grèce une si

heureuse analogie, les dessins de Raphaël et de son école servir à la décoration de ces beaux vases de faïence et de maiolica qui se fabriquaient à

Urbin et à Florence.

De même que les compositions des vases grecs et des sarcophages romains peuvent passer à nos yeux comme produites sous l'influence, et ainsi que nous dirions aujourd'hui,

d'après les cartons des grands maîtres, comme empreintes à des degrés divers, et d'une manière plus ou moins directe, de leur goût et de leur

génie, les peintures antiques, surtout celles d'une exécution plus soignée, telles qu'est au premier rang la Noce Aldobrandine, nous ont très probablement

conservé des réminiscences de compositions semblables. Nous trouvons dans les peintures mêmes de la maison qui nous occupe une de ces réminiscences, et des plus

curieuses à tous égards. C'est dans un tableau placé sur le mur extérieur de l'Exedra, au fond du Péristyle, et qui représente le Sacrifice

d'Iphigénie, sujet célèbre de l'histoire héroïque, qui ne s'était encore montré que sur le célèbre vase de Médicis et sur

quelques urnes étrusques.

|

On sait que ce sujet avait été traité avec un grand succès par Timanthe, le rival heureux de Parrhasius, et qu'un trait de cette composition avait surtout obtenu les éloges de l'antiquité, c'était la manière dont le peintre avait représenté Agamemnon se voilant le visage de son manteau, pour cacher une douleur qu'il n'était possible ni à l'art de rendre, ni à la nature de montrer dignement. Or, c'est précisément ainsi qu'est représenté Agamemnon dans notre peinture dont la composition s'éloigne, dans tout le reste de celle du tableau de Timanthe, de manière pourtant à ne laisser aucun doute sur l'intention qu'a eue notre artiste de Pompéi de reproduire une figure célèbre, et c'est aussi celle qui est la mieux conçue et la mieux exécutée de tout son tableau, grâce sans doute à l'excellent modèle qu'il avait dans la pensée. Nous offrons ici un dessin de cette peinture, où tous les détails fidèlement imités avec les couleurs et dans le style de l'original, en donneront l'idée la plus juste et la plus complète qu'il soit possible d'obtenir, à défaut de la vue de cet original même. |

Sous le rapport que je viens d'indiquer, les peintures antiques en général offrent donc un genre d'intérêt très supérieur à leur

mérite, et tout-à-fait indépendant de leur exécution. Mais, à cet égard même, serait-il vrai de dire qu'elles fussent absolument sans

mérite ? N'offrent-elles pas, à travers une incorrection, défaut inévitable dans un travail aussi hâtif, et parmi des négligences, condition pour ainsi

dire obligée d'un pareil emploi de l'art, un goût d'ajustement, un sentiment de dessin puisés à la meilleure école, une foule d'intentions heureuses, de motifs

pittoresques, de détails vrais et d'expressions naïves, qui attestent une succession non interrompue d'excellents principes, et une perpétuité de traditions et de

doctrines bien propres à nous donner la plus haute idée de l'art grec, dans son état florissant et sur son vrai théâtre, puisqu'elles l'honorent encore

à ce point, jusque dans sa décadence même, et sous un ciel étranger. Qu'on réfléchisse en effet à cet immense intervalle qui sépare le

siècle d'Alexandre de celui de Titus ; qu'on mesure par la pensée toute la distance d'un homme comme Apelle au décorateur inconnu de notre petite Maison de Pompéi,

et que l'on apprécie, d'après ce double élément de comparaison, la puissance d'un art qui, dans une si longue succession d'hommes et de travaux, dans ses

applications les plus subalternes, et, pour ainsi dire, à la dernière extrémité de sa carrière, produisait encore des ouvrages empreints du même

goût, et qui nous offre, à travers l'éloignement des lieux et des temps, sur le plus petit théâtre, et de la main la plus vulgaire, des réminiscences si

dignes encore de notre intérêt et de notre étude. Il y a là, si je ne me trompe, un phénomène bien remarquable, et qui n'appartient qu'aux Grecs, entre

tous les peuples du monde. L'imitation avait jeté sur ce sol heureux de si profondes racines ; elle y avait été cultivée par tant de mains habiles et sous des

influences si favorables ; les doctrines d'art et de goût s'y étaient si fortement unies à tous les autres élémens de l'organisation sociale, que même

après la chute des moeurs et des institutions politiques, même dans un siècle qui touchait déjà à la décadence, même dans un coin de

l'Italie, l'art, déchu de tous ses avantages, se maintenait encore, par la seule force de son principe, par la seule autorité de ses traditions, dans le même esprit et dans

la même direction ; toujours il tendait à la vérité, à la noblesse, à la beauté, avec un sentiment juste et sûr, qui se trahit jusque dans

l'insuffisance de ses efforts, jusque dans la médiocrité de ses travaux ; et c'est ce qui donne à ces peintures de Pompéi, derniers fruits d'un art expirant,

retrouvés, après dix-sept siècles, dans le tombeau d'une ville antique, un intérêt qui tient à la fois au sentiment d'un pareil mérite et au

respect d'une pareille destinée.

La conservation même de ces peintures à travers tant de siècles, et malgré tant de causes de destruction, est encore pour nous un nouveau sujet d'études et de

réflexions ; et c'est un second rapport sous lequel je devrais les considérer, si c'était ici le lieu, et si un sujet qui touche à tant de graves questions

d'antiquité pouvait n'être traité que d'une manière superficielle, sans y joindre aucune des preuves, aucun des développements qu'il comporte. Mais j'ai

dû réserver pour un travail particulier tout ce que j'ai rassemblé de notions archéologiques sur ce qui concerne le technique de l'art de peindre chez les anciens, et

je me bornerai ici à une seule considération. Les procédés au moyen desquels ont été produites des peintures qui ont résisté à

l'action destructive des principes les plus contraires, tels que l'humidité, dans les Bains de Titus, la lave et la cendre brûlante, dans les maisons d'Herculanum, de Stabia, de

Pompéi, avaient certainement mérité d'être l'objet de plus de recherches, et surtout de plus d'applications qu'ils ne l'ont été jusqu'ici. On est

étonné que, dans un siècle tel que le nôtre, si orgueilleux de ses connaissances, si convaincu de sa supériorité scientifique sur les anciens, on se

dispute encore pour savoir de quelle nature sont les peintures de Pompéi ; si ce sont des fresques, ou s'il y eut une part quelconque donnée à l'encaustique. On n'est pas

moins surpris que Raphaël, si zélé pour les progrès d'un art dont il a posé les limites, et témoin de la première découverte des Bains de

Titus, n'ait pas profité davantage de cette résurrection inopinée de la peinture antique, opérée de son temps et sous ses yeux, pour assurer à ses

propres fresques une durée qu'il est bien à craindre, d'après l'affaiblissement qu'elles ont subi en quelques parties, qu'elles ne partagent pas avec les peintures

antiques. D'un autre côté, il semblerait, d'après la fraîcheur et la vivacité des fresques de Jean d'Udine, que ce disciple de Raphaël, qui s'était

mis aussi à l'école des anciens, eût dérobé dans les Bains de Titus, dont il a si heureusement imité l'esprit et le goût de décoration,

quelques uns des secrets de la peinture antique. Il suffirait de ces deux exemples pour prouver que les peintures de Pompéi méritaient d'être plus soigneusement

étudiées qu'elles ne l'ont été jusqu'ici, même sous le rapport de leur exécution, et c'est ce qui vient d'être démontré

jusqu'à l'évidence par un architecte étranger, M. Wiegmann, qui joint le savoir de l'antiquaire aux connaissances pratiques de l'artiste, dans un livre où il a

victorieusement établi l'excellence de la fresque des anciens, et dans un essai de peinture, où il en a réalisé l'application de la manière la plus

heureuse.

Reprenons maintenant la description des peintures de notre Maison tragique, de celles que j'appellerai historiques, moins pour en expliquer tous les détails, ce qui nous

conduirait beaucoup trop loin, que pour en indiquer les traits principaux, et en signaler le mérite ou l'importance sous le rapport archéologique.

|

En tête de celles qui se recommandent à ce dernier titre, par la rareté du sujet, on a pu remarquer le tableau entouré de cette espèce de bordure noire tenant lieu d'encadrement, si commun à Pompéi, lequel tableau forme le principal motif d'ornement d'une des parois de l'Exedra, et représente Léda assise près de Tyndare, et tenant d'une main une espèce de nid où sont trois petites figures d'enfants, Castor, Pollux et Hélène, qu'elle caresse de l'autre main. Nous avons déjà offert un dessin séparé de cette peinture, et nous donnerons plus tard une copie fidèlement coloriée de la paroi entière, pour mettre nos lecteurs à même d'apprécier, d'après cette charmante page de peinture fournie par la principale pièce de notre habitation homérique, le goût exquis qui avait présidé à sa décoration. Quant à la composition même, qui a rapport à la Naissance des Dioscures, nous n'avons que peu de chose à dire pour en expliquer le sujet. La jeune épouse de Tyndare, n'ayant pour tout vêtement qu'un péplus violet doublé de blanc, qui lui enveloppe la partie inférieure du corps, semble concentrer toutes ses pensées dans la contemplation de ce nid qui renferme les trois tendres fruits de son union avec le maître des dieux, car elle est bien la mère, et non pas seulement la nourrice des enfans nés de Jupiter ; et une autre peinture récemment découverte à Pompéi, dans la maison dite de Méléagre, nous a offert Léda surprise par le cygne, type déjà connu par une charmante peinture d'Herculanum, et reproduit, comme personne ne l'ignore, dans plusieurs belles statues antiques, d'où il suit que chez les artistes qui s'employaient à orner de leurs travaux les maisons de Pompéi et d'Herculanum, c'était bien la fable populaire des Amours de Jupiter et de Léda qui obtenait la préférence sur l'antique légende de Némésis. Mais une particularité neuve et curieuse qu'offre notre peinture, c'est celle du nid, au lieu de la coquille d'oeuf, qui appartenait à la tradition grecque, et qui se voit effectivement, au bas du lit de Léda récemment accouchée, sur un célèbre bas-relief d'Aix en Provence. Quel que soit le motif de cette variante, à laquelle il ne conviendrait sans doute pas d'attacher beaucoup d'importance, j'ai dû la signaler à l'attention de mes lecteurs.

|

Tyndare se reconnaît sans peine dans le jeune héros, assis auprès de Léda, la tête ceinte d'une bandelette, tenant deux lances de la main gauche, et

regardant avec un intérêt mêlé de surprise trois enfans dont la naissance semble être pour lui un mystère, et l'apparition un prodige. Derrière le

couple héroïque sont quatre personnages témoins de la scène, savoir, du côté de Léda, deux jeunes esclaves, l'un desquels, vêtu d'une tunique

longue, verdâtre, a la tête couverte d'une espèce de bonnet ; et du côté de Tyndare, un jeune homme et une jeune fille, l'un et l'autre avec une couronne de

feuilles ou de roseaux, qui caractérise les habitans des rives de l'Eurotas. Le jeune homme tient d'une main le bâton pastoral, qui convient à sa condition ; et la

physionomie agreste des deux personnages est encore un trait caractéristique qu'il faut savoir gré à notre peintre de n'avoir pas négligé. Le lieu de la

scène paraît être une espèce d'enceinte, ou de téménos, formée par un mur, et ombragée d'arbres, et les personnages sont assis sur la

pierre, dans toute la simplicité des moeurs héroïques. Du reste, il sera curieux, pour ceux de nos lecteurs qui ont connaissance du superbe vase peint d'Exéchias,

représentant Tyndare et Léda avec Castor et Pollux, de mesurer l'intervalle qui sépare, sous le rapport de l'art, comme dans l'ordre des temps, deux compositions aussi

différentes de goût, de style et d'exécution, que cette peinture de vase et notre fresque de Pompéi.

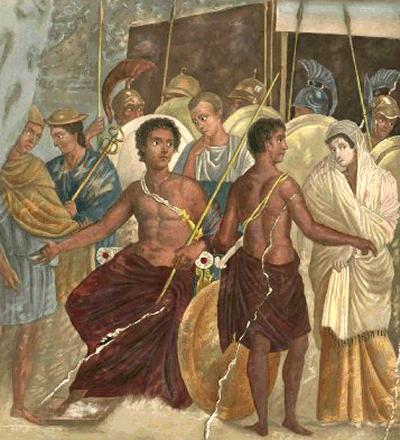

Plus remarquable encore sous tous les rapports, de sujet, de composition et de style, est la peinture que nous donnons ici, et qui décore un des grands panneaux de l'Atrium de

notre maison homérique. Cette peinture, déjà publiée au trait dans le Real Museo Borbonico, et reproduite en couleur, mais d'une manière

réellement bien peu fidèle, dans la Galleria Omerica de M. Inghirami, mériterait d'être l'objet d'un examen approfondi, auquel la nature de notre ouvrage ne

nous permet pas de nous livrer. Un petit nombre d'observations suffiront pour mettre nos lecteurs à même de juger du mérite de cette peinture, et d'en reconnaître le

sujet.

|

Le principal personnage, assis sur un rocher, vêtu d'un grand pallium violet, qui lui couvre la tête, en laissant la poitrine à découvert, le front ceint d'une

couronne de chêne, et portant de la main gauche un sceptre d'or, ne peut être qu'un dieu, et, suivant toute apparence, le maître des dieux lui-même, reconnaissable

à ce sceptre et à cette couronne de chêne. La peinture a malheureusement été endommagée à l'endroit du visage, de sorte qu'il n'est plus possible

de reconnaître dans cette figure la physionomie de Jupiter. L'absence du foudre et de l'aigle pourrait jeter encore quelques doutes sur cette désignation, mais Jupiter n'avait pas

toujours le foudre à la main ni l'aigle à ses côtés, et le sceptre et la couronne de chêne ne conviennent qu'au Dieu suprême. Le second personnage de

notre peinture est une femme, le front orné d'un diadème, vêtue d'une longue tunique richement brodée, et d'un péplus d'étoffe fine et transparente, qui

lui couvre le derrière de la tête en descendant sur les épaules, et dont elle relève de la main droite un pan, comme pour s'en couvrir le devant du corps, d'une

manière tout-à-fait neuve, qui doit tenir à quelque intention particulière. Cette femme est d'ailleurs parée de bijoux, pendants d'oreilles, bracelets,

collier, qui, d'accord avec la richesse de son costume, avec la grâce et la majesté de sa personne, ne peuvent convenir qu'à une déesse, et l'accueil qu'elle

reçoit de Jupiter ne permet pas de méconnaître en elle la soeur et l'épouse du maître des dieux. Rien n'est d'ailleurs mieux conçu que la manière

dont Junon se présente ici de face, avec la physionomie empreinte d'une sorte d'embarras pudique et de fierté modeste, tandis qu'une femme, vêtue et ailée, sans doute

Iris, qui se tient debout derrière elle, et qui semble la pousser, plutôt que la conduire auprès de Jupiter, soutient de son bras droit le bras gauche de Junon, qui

s'arrête et qui hésite encore, au moment même où elle vient d'abandonner son autre main au dieu qui l'a saisie. Cette composition, ainsi expliquée dans son

motif principal, reçoit du lieu de la scène une détermination indubitable : ce lieu est le sommet de l'Ida, tel qu'il est indiqué avec toute certitude par cette

colonne dorique dont le chapiteau est surmonté de trois figures de lions, et au fût de laquelle sont attachées deux flûtes et deux clochettes, avec un tympanum, tous

symboles du culte phrygien de Cybèle, dont le mont Ida était le principal sanctuaire, et à l'appui de cette détermination vient encore se joindre la présence

des trois jeunes gens, le front ceint de couronnes de feuilles, assis sur un rocher, au-dessous de Jupiter, qui n'apparaissent, à cette place subordonnée, et sous une taille

inférieure à celle des dieux, que comme des personnages d'un autre ordre et d'une moindre condition, conséquemment les habitants mortels de l'Ida, les trois Curètes

ou Corybantes, ministres des orgies de Cybèle.

Tous les personnages, tous les détails de cette composition, s'expliquent si bien d'après la donnée qui vient d'être exposée, qu'il semble impossible de se

refuser à voir ici la scène de l'Iliade, où Junon se rend, accompagnée de sa fidèle Iris, auprès de Jupiter, assis sur le plus haut sommet de

l'Ida, pour le rallier à la cause des Grecs. Du moins cette ingénieuse explication, proposée par l'interprète napolitain, et adoptée par M. Inghirami, nous

paraît-elle réunir toutes les conditions de la vraisemblance. J'avais d'abord pensé que ce pouvait être cet autre sujet homérique de Thétis conduite par

Iris auprès de Jupiter pour l'implorer en faveur de son fils. La tradition des amours de Thétis et de Jupiter, dont il nous reste tant de témoignages et quelques monuments,

pouvait justifier cette conjecture, qui rendrait peut-être encore mieux compte de l'attitude et de l'expression de la déesse que la première supposition, mais l'Entrevue de

Thétis et de Jupiter, dans le récit homérique, a pour théâtre l'Olympe, et non pas l'Ida, et cette circonstance essentielle du lieu de la scène, qui

n'avait pu être dénaturée par notre peintre de Pompéi, me détermine à renoncer à ma première opinion. Je ne fais mention d'une autre

explication donnée par sir William Gell, qui voyait ici les Noces de Thétis et de Pelée, que pour ne rien omettre de ce qui a rapport à notre peinture ; car une

pareille idée ne comporte aucune réfutation. Il n'en serait pas de même de l'interprétation proposée en dernier lieu par le savant antiquaire de Goettingue, M.

K. Ott. Müller, qui reconnaît ici les Noces de Kronos et de Rhéa, en présence des trois Cabires. L'idée est certainement aussi docte qu'ingénieuse, et, si

elle était admise, le motif de notre peinture, facile à expliquer dans tous ses détails, d'après cette donnée, se trouverait puisé aux plus antiques

sources de la mythologie grecque, mais j'avoue que c'est cette considération même qui me dissuaderait de l'adopter. A mon avis, l'on risque presque toujours de se tromper quand on

a recours à des mythes d'un ordre relevé et d'une époque primitive, pour l'explication de peintures du dernier ordre et du dernier âge, telles qu'étaient

celles de Pompéi et d'Herculanum, et je ne manquerais pas d'exemples pour soutenir mon opinion, si cela était nécessaire, ou si c'était ici le lieu ; mais sans

entrer dans cette discussion, je me bornerai à dire que les monuments où figure Kronos, si rares dans la haute antiquité, et même à toutes les époques,

ne présentent jamais ce dieu Titanien avec la couronne de chêne, propre au dieu hellénique, ou Jupiter Dodonéen, et sur les peintures mêmes de Pompéi,

où Kronos apparaît une fois ou deux, la tête, il est vrai, enveloppée du pallium, comme l'est ici Jupiter, le fils d'Uranus tient à la main l'instrument

recourbé, son arme fatale et caractéristique, faute de laquelle il me paraît difficile de reconnaître ce dieu sur notre peinture. Ce même pallium convient

ici à Jupiter assis au sommet de l'Ida, d'après le motif qui fit représenter ainsi vêtues les divinités de l'air, en général, et Jupiter

lui-même, dans une circonstance semblable, tel qu'on le voit, par exemple, porté sur le Centaure céleste, ou sur le Sagittaire, comme Dieu président de sa propre

planète, sur un autel triangulaire de la villa Borghèse. D'ailleurs, le costume de la déesse, sa physionomie, son attitude, si propres à caractériser Junon,

ne me semblent pas s'appliquer aussi bien à Rhéa ; en sorte que, tout bien considéré, la meilleure hypothèse me paraît encore celle que j'ai

exposée en premier lieu. Quant au mérite de la peinture même, envisagée sous le rapport de l'art, il ne saurait y avoir de dissentiment sur ce point. Cette peinture

est certainement une des plus recommandables, par le style et par l'exécution, qui soient sorties des fouilles de Pompéi ; et nous croyons que notre gravure en donnera

l'idée la plus exacte, comme la plus satisfaisante.

J'aurai achevé la description de celles de nos peintures proprement historiques que je me suis proposé de faire connaître avec quelques détails, en signalant ici en

peu de mots à l'intérêt de nos lecteurs la peinture de Briséis enlevée de la tente d'Achille par les hérauts d'Agamemnon, et celle du

Sacrifice d'Iphigénie, qui m'ont déjà fourni, dans un autre ouvrage, la matière d'un travail assez étendu.

|

Le premier de ces sujets, traité d'une manière qui se rapproche plus du goût des compositions modernes que cela n'avait lieu généralement dans les peintures antiques, se recommande particulièrement, sous ce rapport, à l'attention des artistes. L'ordonnance du tableau me paraît une des plus remarquables que nous possédions, entre toutes celles des peintures trouvées à Pompéi. La disposition des personnages sur plusieurs plans diffère essentiellement de ce que nous voyons pratiqué sur le plus grand nombre de ces peintures, où les figures sont placées sur un seul plan, presque toujours assez espacées, dans le goût du bas-relief. Au mérite de l'ordonnance se joint ici celui de l'exécution, du moins dans les principaux personnages. La figure d'Achille est pleine de fierté, le mouvement en est naturel et vrai, et la tête est d'un beau caractère. La figure de Briséis n'est pas moins remarquable sous tous les rapports de l'ajustement, de l'attitude et de l'expression, et son air de tête est certainement un des plus heureux qui nous soient connus par les peintures antiques. La scène entière s'explique d'ailleurs avec une netteté, en même temps qu'avec une certitude qui font honneur au jugement et à l'intelligence de l'artiste antique. Achille est assis à l'entrée de sa tente, sur un siège richement orné d'ivoire, il a la partie supérieure du corps nue, et le reste enveloppé dans un pallium de couleur rouge, il porte le parazonium, l'épée courte des Grecs, suspendue sur sa poitrine, et il tient en main le sceptre, sans doute le même sceptre que, dans sa colère, il a jeté à terre dans le conseil des Grecs, et sur lequel il a prononcé le redoutable serment de forcer au repentir le prince ingrat qui l'a offensé, de l'autre main, étendue d'un air d'autorité vers les deux hérauts, il donne à Briséis l'ordre de les suivre. A la gauche du héros, un de ses compagnons, qui ne peut être que Patrocle, vu par le dos, conduit par la main la jeune captive, qui, la tête légèrement inclinée et appuyée sur sa main droite, semble suivre à regret l'ordre qu'elle reçoit et la main qui l'entraîne. Briséis est vêtue d'une tunique longue, par-dessus laquelle est jeté un long péplus, ou voile, d'une étoffe fine, bordée de franges, dont elle se couvre la tête : son attitude, son ajustement, l'expression de son visage, où se peignent la surprise, le regret et la pudeur, composent une figure pleine de grâce et de naturel. Du côté opposé, se reconnaissent, au caducée d'or qu'ils portent à la main, les deux hérauts d'Agamemnon, Eurybate et Thaltybius, l'un desquels détourne la tête, sans doute afin de témoigner la confusion ou la pitié qu'il éprouve. Derrière le siège d'Achille, un vieillard, probablement Phénix, le menton appuyé sur sa main, l'oeil fixé sur son élève, ne se montre occupé que des chagrins qu'il observe et des malheurs qu'il prévoit, et sur un plan plus éloigné apparaissent cinq Myrmidons debout, appuyés sur leur lance, et presque entièrement cachés sous leur large bouclier thessalien. Le fond du tableau est formé par une porte ouverte, probablement celle qui conduit à l'appartement des captives, et que décore une draperie, aulaeum, tendue dans le goût antique.

|

Je ne m'étendrai pas autant que je viens de le faire sur la peinture du Sacrifice d'Iphigénie précisément parce que cette peinture, plus rare et

plus curieuse encore, sinon par son exécution, qui est assez négligée, du moins par son sujet et par sa composition, pourrait donner lieu, sous ce double rapport, à

un beaucoup plus grand nombre d'observations ; mais c'est un travail que j'ai déjà exécuté ailleurs, avec tout le soin dont j'étais capable, et auquel il me

serait difficile de rien ajouter aujourd'hui. Je me contenterai donc de signaler ici, comme le trait le plus caractéristique de notre peinture, l'opposition des deux figures principales

: d'un côté, le personnage enveloppé tout entier d'un long péplus qui descend jusque sur son front, le dos tourné à la sanglante scène qui se

prépare, le coude appuyé sur un cippe, le visage caché derrière sa main, personnage qui se révèle ainsi du premier coup d'oeil pour Agamemnon, à

cette attitude même, empruntée du célèbre tableau de Timanthe, non moins qu'à cette taille héroïque, à la couleur royale de son

vêtement, à cette espèce de bottines de couleur jaune, qui paraissent avoir été un élément de costume oriental et de luxe asiatique, surtout

à ce sceptre d'or qui ne convient qu'à l'aîné des Atrides et au chef des Grecs ; de l'autre côté, le personnage, d'une taille également

élevée, tenant d'une main le fourreau, et de l'autre le glaive nu, lequel ne se reconnaît pas à des signes moins certains pour Calchas, qui semble, au geste de sa

main droite rapprochée de sa bouche, être averti, par une révélation divine, de l'événement merveilleux qui se prépare, au moment même

où il se dispose à accomplir le fatal sacrifice. Ces deux figures n'offrent-elles pas en effet, dans leur composition si simple à la fois et si savante, et dans leur

opposition si dramatique, un des traits les plus intéressans qui se soient conservés de la peinture antique, tandis qu'entre ces figures d'un ordre si élevé et d'un

caractère si grandiose, le groupe des deux hommes appartenant au peuple et à l'armée, qui portent dans leurs bras la triste Iphigènie, comme une simple victime,

présente une image naïve et touchante, non moins bien appropriée au génie de l'âge héroïque et au goût primitif de la peinture grecque ?

Je me bornerai à faire mention d'une peinture qui décore la paroi de gauche du Tablinum, et qui se rapporte, par son sujet, au même ordre de compositions tragiques

puisées dans les fables homériques, mais qui, par son exécution, ne nous a pas semblé d'un mérite égal à celles de l'Atrium. Je l'ai

d'ailleurs publiée, d'après un dessin réduit, au simple trait, dans mon recueil de Monuments inédits et j'en ai donné une explication

détaillée. Elle représente Oreste et Pylade, avec Iphigénie, tous les trois assis sous le vestibule du temple de Diane, en Tauride, et le moment choisi par

l'artiste est celui où Oreste est reconnu par Iphigénie, dont la lettre, destinée à son frère, est lue à haute voix par Pylade. La même

composition s'est trouvée reproduite, avec quelques variantes de détail, dans d'autres peintures de Pompéi, et cette raison était encore un motif pour nous dispenser

de la publier de nouveau. Mais une particularité rare et curieuse que nous a offerte cette peinture, et que je ne dois pas négliger d'y signaler, c'est que les ornements des

figures, tels que diadèmes> franges et autres détails du même genre, étaient rapportés en or.

Indépendamment des peintures à sujet et de style historiques, qui fixent principalement l'attention de l'artiste et celle de l'antiquaire, notre Maison du Poète

tragique se recommande encore à leur intérêt par la manière même dont toutes ses murailles sont décorées de peintures d'un ordre moins

élevé, mais toujours d'un motif noble ou gracieux, placées au milieu d'un système d'ornements et d'arabesques du goût le plus riche, de l'invention la plus

ingénieuse et de l'effet le plus piquant. Nous avons choisi trois de ces parois entièrement peintes, qui pourront donner à nos lecteurs l'idée la plus

complète, et, à notre avis, la plus satisfaisante, de ce goût de décoration dont l'inépuisable variété, telle qu'elle se produit dans la seule

Pompéi, défierait l'imagination la plus féconde et le pinceau le plus exercé des artistes de notre moderne Europe.

|

La première de ces peintures couvre tout une des parois de la chambre n° 18, située à gauche de l'Atrium. Elle se compose de grands compartimens rouges et jaunes alternativement, au centre desquels est un tableau qui représente le sujet d'Hellé et de Phryxus, si commun dans les peintures de Pompéi. La frise à fond blanc est ornée d'une bataille de Grecs et d'Amazones, dont l'exécution est d'un mérite supérieur à celui de la plupart de ces peintures de décor, sans compter que le sujet en est aussi plus rare, et la composition sans doute empruntée de quelque beau modèle antique.

|

La seconde de nos peintures est tirée de la chambre n° 15, située à gauche du péristyle : elle offre, au-dessus d'un soubassement peint en noir, qui règne plus habituellement qu'aucun autre dans les maisons de Pompéi, trois grands compartiments rouges, que surmonte une frise à fond blanc, sans parler des ornements et détails d'architecture distribués dans ces trois divisions de la muraille. Au centre est le tableau, encadré d'une bordure noire, qui rappelle l'usage grec primitif d'insérer dans le mur des peintures sur bois, alors que la peinture de style historique, la véritable peinture grecque, ne s'exerçait encore que sur des panneaux de bois. Ce tableau offre, sur un fond de paysage, Vénus qui pêche, avec un Amour debout devant elle, occupé de la même manière, sujet d'une naïveté charmante, et où la grâce et la facilité d'exécution répondent à l'agrément de la pensée. |

|

|

Mais rien n'égale la richesse et le goût qui se déploient sur la paroi de l'Exédra, n° 12, et dont la vue peut seule donner une idée ;

aussi me dispenserai-je de décrire en détail cette délicieuse page de peinture, dont nous avons mis tous nos soins à reproduire dans notre planche une image exacte,

avec tout ce luxe de couleurs brillantes, avec cette pureté exquise d'ornements, avec cette profusion de figures et d'arabesques, qui en font un modèle achevé de ce genre

de décoration, mais qui s'adressent à l'oeil, au goût et au sentiment, sans pouvoir rien recevoir de la parole.

Il me resterait, pour achever ce qui concerne la description des peintures de notre Maison du Poète tragique, à dire quelques mots des mosaïques, qui étaient

aussi des peintures, exécutées non plus avec des couleurs liquides, appliquées à froid ou à chaud, mais bien à l'aide de marbres de couleur. J'ai

déjà eu occasion de signaler la mosaïque du Chien enchaîné près de la porte, et accompagné de l'inscription : cave canem, expression

fidèle d'un usage antique qui s'est conservé par tradition à Naples et en Sicile.

|

Mais c'est surtout la mosaïque du Tablinum qui mérite au plus haut degré l'intérêt des artistes et des antiquaires. On y voit, sur le fond, un portique ionique, formant ce que l'on appelait chez les Grecs un Chorégion, c'est-à-dire le lieu où le Chorège rassemblait les acteurs et faisait procéder aux répétitions du drame, soit tragique, soit comique ou satirique. Le personnage chauve, à barbe blanche, qui est assis en avant de ce portique, est donc le Chorège lui-même, qui va distribuer à ses acteurs les masques appropriés à leur rôle, et qui semble leur indiquer du geste et de la voix les intentions du poète, dont il tient d'une main le manuscrit déployé. Derrière lui, un des acteurs vient de revêtir, aidé d'un de ses camarades, la tunique à manches étroites qui doit former son costume. De l'autre côté du personnage principal, le musicien est occupé à accorder sa double flûte d'après les instructions qu'il a reçues, et deux acteurs, dont l'un porte, relevé sur le front, un masque de Silène, prêtent attentivement l'oreille aux paroles du Chorège. D'après les détails du costume et le caractère des masques, le drame dont on voit ici la répétition devait être de nature satirique, et la mosaïque qui nous en offre l'image, déjà si recommandable sous le rapport de l'art, par une exécution savante et soignée, acquiert encore à nos yeux un nouveau prix par la rareté du sujet et par le mérite des détails scéniques qu'elle nous a conservés, seule encore entre tous les monumens qui nous restent de l'antiquité figurée.