PERPIGNAN : DES AMIS

UNE OEUVRE A MATURITE, LE DERNIER HAVRE DE RAOUL DUFY

(Le Havre, 1877- Forcalquier, 1953)

Conférence donnée par Marie-Claude Valaison pour les Journées du Patrimoine, en septembre 2002.

Cette conférence reprend les recherches que j'avais faites pour l'exposition Dufy et le Midi, au Palais des Rois de Majorque en 1990. A l'occasion de cette exposition, j'avais été conduite à préciser les titres de dessins de Dufy, et à les situer géographiquement dans le département, et ce, bien avant l'exposition de Céret qui a repris ces identifications. Cette exposition mettait pour la première fois en évidence l'importance, dans son oeuvre, des dix années que Dufy a passées à Perpignan. Les dix dernières années de sa vie... Ce texte est un modeste hommage à ceux qui furent les amis fidèles de Dufy à Perpignan : la famille du docteur Pierre Nicolau, sa femme, Yvonne, ses enfants, la famille du docteur René Puig, sa femme et leurs enfants ; Pau Casals et Ludovic Massé.

Chassé par l'occupation allemande, Dufy quitte l'Orne au

début de 1940 pour se réfugier en zone libre.

Après un court séjour à Nice où il

retrouve sa femme, il va à Céret dont on lui a

vanté le climat, favorable, lui a-t-on dit aux crises de

rhumatismes qui le harcèlent. Il y fait la connaissance

du peintre Pierre Brune qui avertit son ami le Docteur Pierre

Nicolau de Perpignan de la détresse morale, physique et

matérielle dans laquelle se trouvait «le

maître Raoul Dufy».

Le docteur Bernard Nicolau, fils du précédent,

raconte comment son père est allé chercher Dufy

à Céret, et a trouvé un grabataire

quasiment paralysé par une crise de rhumatismes

déformants. Il ramène Dufy à Perpignan, et

l'hospitalise dans sa clinique des Platanes. Il y trouve les

soins appropriés à son état, un meilleur

confort, et l'amitié que la famille Nicolau ne cessera de

lui prodiguer (Pierre Nicolau connaissait Dufy de

réputation, était un admirateur de son travail,

mais n'avait encore jamais eu l'occasion de l'approcher). Ces

rhumatismes se soignaient alors aux sels d'or : un mieux ne

tarda pas à se faire sentir, et Dufy put se mouvoir.

Bernard Nicolau poursuit que, les difficultés de logement

étant grandes à Perpignan à cette

époque, Raoul Dufy fut logé dans la maison

familiale, rue de la Poste (actuellement rue Jeanne d'Arc). Il y

resta plus de six mois. Le salon fut aménagé pour

qu'il puisse y installer son atelier. Jusqu'à la mort de

Dufy, les liens d'amitié, d'affection, resteront

très profonds entre le peintre et les Nicolau.

Plus tard, et toujours grâce aux Nicolau, Dufy trouva un

petit studio, dans la même rue, en face du Centro

Espanol, que tous les Perpignanais connaissent bien ! Ce

studio lui était loué par la famille Sauvy,

propriétaire du beau domaine de l'Esparrou à

Canet-Plage, où Dufy était souvent invité.

Ce studio était un peu sombre. Joseph Sauvy lui loue

alors un appartement laissé libre par le

décès de sa mère, rue de l'Ange. Les

fenêtres de cet appartement donnent sur la Place Arago,

l'une des plus animées de Perpignan. De sa fenêtre,

Dufy pouvait voir les fêtes et l'animation de la Place

Arago (sardanes et carnavals) mais aussi les fenêtres de

l'appartement de son ami l'écrivain roussillonnais

Ludovic Massé, qui habitait rue Vauban, de l'autre

côté de la place !

Grâce aux Nicolau et sans doute à la Clinique des

Platanes, Dufy qui était un grand amateur de musique,

rencontra le Docteur René Puig, sa femme, violoncelliste

à ses heures, mais aussi Pau Casals, il y retrouve son

amie la pianiste Yvonne Lefébure, et le violoncelliste

Nicolas Karjinsky venu poser dans l'atelier de Dufy, rue Jeanne

d'Arc.

C'est donc peu de dire que les années passées par

Dufy à Perpignan ont été riches en

amitié, fructueuses en travail. Il reprend les

séries sur lesquelles il avait commencé à

travailler (les Arlequins, les instruments de musique et les

orchestres, le Dimanche ou Kiosque à Musique, le

thème de l'atelier, la série du Cargo Noir).

Grâce à Lurçat et Firmin Bauby, à

Sant Vicens, il réalise des tapisseries. Il fait la

connaissance du peintre et céramiste Jean-Jacques

Prolongeau qui met à sa disposition son atelier et son

four. Il peint aussi la vie de Perpignan (sardanes et

coblas, carnavals) et les paysages de ce département.

Son collaborateur André Robert le suit à Perpignan

et l'aide dans la préparation des toiles, des aquarelles.

Et puis à ses côtés, la toute

dévouée Berthe Reysz est venue aussi, pour lui

prodiguer les soins qui lui sont nécessaires.

Ce seront les dix dernières années de sa vie. Il

ne quitte guère Perpignan que pour de courts

séjours à Paris, aux Etats-Unis où il est

soigné à la cortisone, dans l'Ariège ou la

Haute Garonne chez ses amis Dorgelès, chez Simone Laval

fille de Pierre Nicolau, à Caldas de Montbuy (Catalogne),

où il suit des cures thermales. Son installation

définitive à Forcalquier date de septembre 1952.

Dans sa dernière lettre à Ludovic Massé

datée du 24 février 1953, Dufy écrit :

«Je me débats avec mon foie, mon intestin et mon

estomac ravagés par l'auréomycine et la

pénicilline qui m'ont délivré d'une

congestion pulmonaire. Je suis encore très faible et au

repos complet».

Ludovic ne recevra plus de lettre de son ami : Dufy meurt

à Forcalquier le 25 mars 1953. Il est enterré au

cimetière de Cimiez, près de son

épouse.

Les différents historiens d'art qui ont travaillé

sur l'oeuvre de Dufy ont assez peu parlé de ce

séjour perpignanais, bien qu'il ait correspondu à

la maturité de l'oeuvre, et que Dufy lui-même en

ait dit la grande importance. Seule Dora Pérez-Tibi, dans

un ouvrage extrêmement complet sur Dufy, a fait une place

de choix à ce séjour, en donnant une chronologie

précise. Il est vrai qu'elle n'a pas hésité

à venir et revenir à Perpignan, à

rencontrer tous ceux qui avaient connu Dufy, à venir

consulter les archives et toute la documentation du musée

Rigaud sur ce sujet. Dora poursuit son travail sur le peintre

avec passion et compétence. Ses efforts ont

été reconnus, puisque son livre a reçu le

prestigieux prix Elie Faure, destiné à

récompenser une recherche novatrice en Histoire de l'Art.

C'est donc un homme malade qui arrive à Céret en

ce début de 1940. Il trouvera à la clinique des

Platanes les soins nécessaires, mais il va surtout

trouver une ambiance stimulante pour lui. Les Nicolau ont

évidemment bien facilité son adaptation

perpignanaise en le faisant profiter de leurs relations

amicales. Dufy jamais ne se plaint des souffrances qu'il endure

; il conserve une joie de vivre, un optimiste que sa peinture

traduit sans relâche.

Cette joie de vivre est éclatante dans la série

des Arlequins, série reprise à Perpignan. Un

Arlequin les bras croisés sur fond champêtre

est un souvenir de Montsaunès : un autre dit Arlequin

à St Georges de Venise, resté à

Perpignan, est à rapprocher du célèbre

Arlequin à la manière vénitienne. Dufy

considérait que l'Arlequin à St Georges

n'était pas terminé, et se proposait toujours de

le terminer...

En 1945/46, Dufy fait une cure dans la station thermale

catalane de Caldas de Montbuy, où était

installé le sculpteur Manolo Hugué. Se sont-ils

rencontrés là-bas ? Nous n'en savons rien, et cela

a pu être difficile puisque Manolo est mort en 1945. Par

contre, ils ont très bien pu se rencontrer à

Perpignan chez les Puig, chez qui Manolo se rendait souvent, ou

chez M. et Mme de Lazerme qui recevaient de très nombreux

artistes, dont Dufy. Il semble d'ailleurs que ce soit le docteur

René Puig qui l'ait incité à faire cette

cure thermale. Il rapporte de Caldas de Montbuy des Arlequins

au violon, à demi allongés sur une terrasse,

sous des ombrages. Le violon occupe le centre de ces petits

tableaux. Il va même jusqu'à costumer Berthe Reysz

en Arlequin ! Il n'est cependant pas certain que cet Arlequin

ait bien été peint à Perpignan.

Issu d'une famille de musiciens, musicien lui-même, Dufy

garde toute sa vie un grand amour pour la musique. On sait qu'il

a tenté de représenter les différents

timbres des instruments, le rythme musical, par des formes ou

des couleurs, et par le mouvement donné à la

couleur. On prête d'ailleurs à Pau Casals cette

réflexion : «Je ne peux pas dire le morceau que

joue votre orchestre, mais je sais dans quelle clé il est

écrit». A Perpignan, entre 1946 et 1948, il

accompagne les Nicolau au théâtre municipal,

où il peut écouter des orchestres et poursuivre

son travail sur ce thème : il est sans doute permis de

voir la salle du théâtre de Perpignan dans la

série des Quintette. Orchestres symphoniques ou de

chambre, dans un théâtre, mais aussi, et c'est plus

nouveau, musiciens en plein air : c'est la série des

musiciens à la campagne.

Musiciens à la campagne, huile sur

contreplaqué, circa 1942

|

Sur un des tableaux du musée Rigaud, des personnages se

reposent, assis de part et d'autre d'une table ; un homme joue

de la trompette, un autre du bandonéon, tandis que le

dépiquage se poursuit à l'arrière plan. Ces

scènes de dépiquage se retrouvent dans les

tableaux faits à l'occasion des séjours de Dufy

dans la Haute-Garonne, à Montsaunès chez les

Dorgelès en 1942 et 1943. Le musée Rigaud conserve

aussi des dessins sur ce thème. Dora Pérez-Tibi a

bien montré comment les tableaux à thème

rustique sont nés dès 1924, mais les

séjours chez Roland et Hania Dorgelès renouvellent

le thème : ils lui offrent l'occasion de peindre sur le

motif de nouveaux sites, et de nouvelles activités des

paysans, qu'il découvre en parcourant la région en

carriole. Il continue à traiter ce thème à

l'occasion de ses séjours en 1948, dans le domaine de

Rozès (près de St Lizier, dans l'Ariège)

où il est accueilli par la comtesse de Tessac à

qui Ludovic Massé l'a recommandé. Il reprend ce

thème lorsque le Dr Roudinesco lui demande d'illustrer

les Bucoliques de Virgile, traduites par Valéry.

Dufy, ce chantre de la couleur, veut faire des illustrations en

noir et blanc, ce que refusent ses commanditaires. Dufy tient

bon. Il écrit le 27 octobre 1947 à Ludovic

Massé, depuis le domaine de Rozès : «Je

fignole et bichonne mon Virgile, mais je suis toujours dans les

mêmes difficultés avec les couleurs et Mme Paul

Valéry et Roudinesco. Mais ma décision est

inébranlable ; les dessins sans couleurs et si on ne veut

pas m'écouter je me servirai de ces dessins pour les

Bucoliques à moi, avec tout bêtement une

traduction élastique (sic), celle de Delille par

exemple». (Cette lettre est de la main de Berthe Reysz

à qui Dufy l'a dictée).

D'autres orchestres vont fasciner Dufy : ce sont les

coblas, orchestres qui accompagnent les sardanes. De son

atelier donnant sur la Place Arago, Dufy voit toute l'animation

de la place, et il en fait des séries de dessins,

d'aquarelles éblouissants. Le touche alerte, vive,

allusive, sait rendre les rondes concentriques de sardanes, les

mouvements caractéristiques des bras et des mains des

danseurs. Les coblas sont décrites avec un soin

tout particulier, et Dufy prend même la peine de noter le

nom catalan des instruments : fiscorn, tenora,

prima.

Il est très émouvant de penser que ce peintre,

immobilisé dans son atelier par sa maladie, ce peintre

qui ne pouvait marcher sans cannes et sans aide, qui ne pouvait

monter les escaliers, et qu'on était obligé de

pousser sur son fauteuil roulant, ce peintre qui ne pouvant

tenir ses pinceaux avait appris à peindre de la main

gauche et se faisait aider par André Robert, ce peintre

reste le peintre de la couleur, le peintre de la joie de vivre,

et jamais ne se plaint...

Portrait du Dr René Puig - Ed. de la Monnaie de

Paris

|

Peut-on imaginer la difficulté qui était la sienne

lorsqu'il se rendait chez le Docteur René Puig,

mélomane, ami de Pau Casals, qu'il recevait chez lui, rue

Fontfroide ? Dufy devait d'abord descendre de son premier

étage rue de l'Ange, se faire accompagner chez ses

hôtes, et monter à nouveau jusqu'au premier

étage... et refaire cet effort en sens inverse quelques

heures plus tard. Le Docteur René Puig explique comment

on faisait : «Je suis allé le chercher dans son

appartement. Je le descendais sur une chaise avec son valet de

chambre, et nous le posions dans la voiture. On le remontait

part le même moyen dans le salon de musique». La

fille de Monsieur et Madame Puig se souvient de cet homme aux

cheveux blancs qu'on hissait (le mot n'est pas trop fort) dans

les escaliers, et qui ne se départissait jamais de sa

courtoisie et de sa bonne humeur. Une fois dans le salon, Dufy

rencontrait Pau Casals, mais retrouvait aussi sa chère

amie la pianiste Yvonne Lefébure, et le violoniste

catalan Lluis Pixot, ami très proche de Dali. Et autour

du piano à queue des Puig, on jouait de la musique, Mme

Carcassonne, l'épouse de Pixot, tournait les pages pour

Yvonne Lefébure, et Dufy dessinait ; pendant les pauses,

on refaisait le monde de la musique, on imaginait un festival de

musique à Prades... Le célèbre festival de

musique de Prades, le célèbre festival Pau Casals,

devenu le «souvenir de Pau Casals», est né

dans ce salon au cours de discussions en ces années 1949

et 1950. Dufy, c'est promis, dessinera la couverture du premier

programme. Mais, en 1950, Dufy est à Boston pour se faire

soigner. Il ne peut donc réaliser cette illustration.

Cependant, il autorise la reproduction de son oeuvre Hommage

à Mozart en frontispice : le programme est

illustré par le catalan Louis Jou avec des textes de

Marcel Durliat et de René Puig, pour présenter les

sites et monuments des Pyrénées-Orientales.

C'est chez les Puig encore qu'il rencontre le violoncelliste

Nicolas Karjinsky dont il fait le portrait dans l'atelier de la

rue Jeanne d'Arc, en 1942. Est-ce le violoncelle de Casals ou

celui de Karjinsky dont Dufy a laissé des études

au crayon et à l'encre ? Nous l'ignorons, comme nous

ignorons aussi l'identité du violoniste qui a posé

pour un autre dessin, non daté. Il ne peut s'agir de

Pixot, qui avait une grande barbe ! Est-ce Alexandre Schneider

venu aussi chez les Puig, mais un peu plus tard, vers 1949

?

On connaît bien la série des Hommages,

à Bach, à Mozart, à Debussy, de 1945

à 1952. Sait-on qu'elle a été faite dans

l'atelier de Perpignan, par un homme rongé par la douleur

? Quant aux déclinaisons du Violon Rouge, elles

sont nées aussi à Perpignan. Laissons Bernard

Nicolau raconter dans quelles circonstances : «Je prenais

des leçons avec le violoniste Pixot que Dufy a bien

connu. Un jour, j'ai laissé traîner mon violon

d'études sur un linge posé sur une table. Dufy en

fait le fameux violon rouge, thème de plusieurs de ses

toiles».

Un kiosque à musique se trouve dans la grande promenade

dite des Platanes à Perpignan. On y donnait encore

quelques concerts. Ce thème du Kiosque à musique,

Dufy l'affectionnait et il l'a repris à Perpignan,

où il conduit ce thème à son aboutissement.

Cela donnera le célèbre tableau Le Dimanche

de 1943, recomposition de plusieurs éléments des

paysages qui ont marqué Dufy : le kiosque à

musique (est-ce celui d'Hyères, ou celui de Perpignan, ou

un mélange des deux ?), est transporté sur des

champs du plateau de Langres sous un ciel de Normandie. Le

musée Hyacinthe Rigaud en possède une étude

à l'huile, et un dessin préparatoire.

Tous ces thèmes, Dufy les traite dans son atelier. Il se

contente de prendre quelques croquis sur le vif, quand son

état physique le lui permet ; il rajoute ensuite des

détails au tableau qui l'attend sur son chevalet. Le

mouvement d'un personnage, la couleur d'une robe, la silhouette

d'un musicien, la ligne d'un instrument. L'atelier est toujours,

pour un peintre, le lieu de l'alchimie secrète, où

se font et se défont, dans la solitude et les angoisses

bien souvent, leurs oeuvres. Pour Dufy particulièrement,

l'atelier est ce lieu. Et ce lieu intime, il le

représente, il nous le donne à voir, il nous y

accueille. Sur ses pas, nous découvrons ses

différents ateliers à Perpignan. Par

discrétion pour ses hôtes, il n'a pas

représenté le salon des Nicolau transformé

en atelier, mais l'atelier dit «Atelier Rue Jeanne

d'Arc», chez les Sauvy, avec ses grands carreaux, sa table

de style catalan, la vue sur le Centro Espanol, et la

copie en plâtre de la Frileuse de Houdon. Ce

plâtre restait un peu mystérieux pour Dora

Pérez-Tibi lorsqu'elle préparait son livre sur

Dufy. Et puis, un jour, elle rencontre Bernard Nicolau et les

siens : Dora garde le souvenir ému de l'accueil

reçu chez eux, et de sa joie, lorsque Bernard Nicolau la

conduit dans son petit coin de bricolage, (un chirurgien, cela a

des doigts habiles et minutieux !) pour lui faire voir un objet

à quoi il tient, et qu'il est en train de restaurer.

Dora, médusée, se trouve face... à la copie

de la Frileuse qu'elle tenait pour disparue ! Nous

n'avons pas pu savoir ce qu'est devenu le torse à

l'antique qui est sur l'Atelier dit au Torse de 1946,

conservé au Musée d'Art Moderne de la Ville de

Paris, et qui est un don de Berthe Reysz. Toujours est-il que la

table sur lequel il est posé est bien de style catalan

!

Installé au numéro 2 de la rue de l'Ange, Dufy

trouve un atelier spacieux dont les fenêtres donnent sur

la Place Arago. Entre les deux fenêtres, une console de

style Louis XV, surmontée d'une glace. Par les

fenêtres, on voit les maisons et les arbres de la place.

Le sol est carrelé de tomettes rouges. Une

méridienne est là. Dans l'Atelier

conservé au musée du Havre, un modèle pose

sur cette méridienne. Sur le chevalet, la toile à

laquelle travaille Dufy est une des études du Cargo

Noir : elle est entourée des dessins

préparatoires.

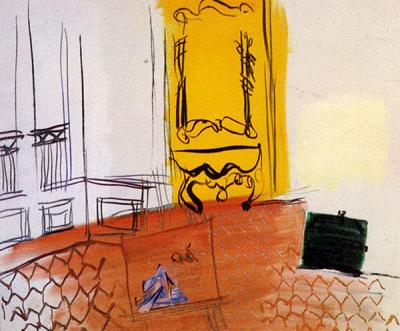

L'atelier place Arago, huile sur toile, circa

1942

|

L'atelier à Perpignan, conservé au

musée Rigaud, met l'accent sur les instruments du

métier de peintre : carton à dessins, Vie

Silencieuse oubliée sur une table, et

l'omniprésence de la console jaune, qui illumine l'espace

de l'atelier.

Dès 1946, le thème du Cargo Noir,

déjà abordé en 1925, revient dans les

tableaux de Dufy. Il le situe dans la baie de Sainte Adresse,

encore encombrée par les blocs de béton qu'on y

avait mis pendant la guerre. Il est soit cerné de blanc,

soit cerné de vert, soit noir comme dans celui de

Perpignan, soit sur un fond plus clair, soit encore, comme dans

celui du musée de Sète, blanc (c'est le fond de la

toile qui est laissé vierge) comme s'avançant sous

un violent projecteur qui laisserait dans l'ombre (bleu et vert

foncés) les quais du port. Le noir de ce cargo est pour

Dufy la couleur qui symbolise le mieux l'éblouissement du

soleil au zénith. Est-ce aussi l'éblouissement du

soleil catalan ? Celui du soleil sur cette place Arago où

les palmiers et les magnolias récemment plantés,

en 1946, ne font pas la belle ombre que nous connaissons ?

Il était à Perpignan un lieu magique,

animé par une sorte de génie bienfaisant : c'est

le Mas de Sant Vicens, au temps où Firmin Bauby en

était l'âme. Firmin Bauby avait restauré

cette propriété de sa famille, en avait fait un

lieu enchanteur où le maître de maison ne quittait

son four de céramiste que pour recevoir ses hôtes

avec une courtoisie, un raffinement que nous ne pouvons oublier.

Céramiste, nous l'avons dit : il mettait son four, ses

ateliers à la disposition des artistes. Sant Vicens,

grâce à Firmin Bauby, dès les années

40 était synonyme de talent. Lurçat, Picart

Ledoux, Perrot y ont rénové l'art de la

tapisserie. Dès 1941, Dufy, sur les conseils de

Lurçat, rencontré chez Pierre Nicolau, fait des

cartons de tapisserie. Il réalisera Le Bel

Eté et Collioure. Ces tapisseries ont

été tissées dans les ateliers Tabard,

à Aubusson. Plus tard, en 1948, il fera des cartons de

tapisserie pour la galerie Louis Carré. Bernard Nicolau

était très fier d'avoir pu «aider»

Dufy lorsqu'il faisait les cartons de ces tapisseries :

«Je me souviens d'avoir aidé Dufy dans la

préparation d'un carton de tapisserie. C'était

à Vernet-les-Bains et Dufy inscrivait le numéro de

référence des couleurs sur le grand papier kraft

où il avait dessiné son projet. Je lui faisais

passer les échantillons de laine, et il en notait la

référence». Bernard Nicolau se souvient

d'une lettre où Dufy dit son plaisir d'avoir

retrouvé, mieux qu'il ne pensait, une tapisserie

conçue à Perpignan.

Quand Dufy a recommencé à faire des

céramiques, c'est bien à Perpignan, mais non avec

Firmin Bauby. C'est Jean-Jacques Prolongeau qui lui prête

son four. Ils font ensemble, en particulier, une très

belle série de carreaux, décorés de

baigneuses. Jean-Jacques Prolongeau est à ce

moment-là professeur à l'école des

Beaux-Arts de Perpignan, il en deviendra le Directeur, avant

d'aller diriger l'école des Beaux-Arts de Limoges,

où il pourra mieux mettre en valeur son talent de

céramiste.

Dora Pérez-Tibi fait bien remarquer que Dufy, tout au

long de sa carrière, n'a pas fait de différence

avec la peinture et les arts décoratifs, pratiquant l'une

et les autres sans qu'il y ait pour lui une activité

mineure. Avec la complicité du céramiste catalan

Llorens Artigas, avec qui il travaille depuis les années

20, il a grandement contribué à rénover

l'art de la céramique, comme le fera Picasso plus tard

à Vallauris. Il a réalisé en particulier de

merveilleux jardins japonais, mais aussi de grands vases

somptueusement décorés de coquillages ou de motifs

végétaux. Il n'a pas dédaigné de

faire des cartons pour des décors de tissus, et sa

collaboration avec les couturiers Paul Poiré et

Bianchini-Férier a toujours été fructueuse.

Dans ses années perpignanaises, c'est cependant avec le

seul Jean-Jacques Prolongeau qu'il a travaillé la

céramique : sans doute par commodité et

amitié pour un artiste installé à

Perpignan.

On peut aussi se demander quelles ont été ses

relations réelles avec les Perpignanais en

général, et les artistes catalans en particulier,

et si Perpignan et sa région ont été des

sujets à part entière dans ses peintures et ses

dessins.

Naturellement, le docteur Pierre Nicolau, sa femme Yvonne,

leurs enfants, Jacques, Simone, Colette et Bernard ont introduit

Dufy dans leur cercle familial, amical, médical, puis

dans celui des grands bourgeois et des personnes qui, à

cette époque là, manifestaient un grand

intérêt pour les «choses de

l'art».

Bernard Nicolau se plaisait à rappeler combien Dufy

«faisait partie de la famille», et combien il

partageait la vie de ses hôtes. Pierre Nicolau mettait

à la disposition de Dufy sa demeure de Vernet-les-Bains,

pour qu'il puisse profiter des soins thermaux. Située en

Conflent, au pied du Canigou, (tout près de la

propriété occupée au début du

siècle par George-Daniel de Monfreid), la ville de Vernet

jouit d'un climat vivifiant surtout appréciable

l'été, lorsque la touffeur de Perpignan est

oppressante. Dufy s'y réfugie donc avec ses amis : nous

retrouvons Vernet dans de nombreuses aquarelles ou dessins,

conservés au musée d'Art Moderne de la Ville de

Paris, donnés par Berthe Reysz : le château, le

jardin d'hiver des Nicolau au beau salon en rotin, une vue de la

ville haute datée par Dufy de 1941, et

dédicacée à Yvonne Nicolau.

Collioure donne son nom à une tapisserie : il ne s'agit

pas d'une représentation de Collioure, nulle part on n'y

peut trouver un quelconque élément qui rappelle le

petit port. Seule la blondeur de la lumière... Quelques

aquarelles représentant Collioure sont aussi connues,

dont une (dans une collection privée), porte un joli

texte de Dufy : «Collioure sans barques est un ciel sans

étoiles». Le musée Rigaud possède

aussi une belle aquarelle représentant Collioure. Il

s'agit d'une dédicace au peintre Willy Mucha, à

qui Dufy avait offert le livre que le critique d'art Pierre

Courthion venait de lui consacrer.

Le musée d'art moderne de la Ville de Paris

possède deux dessins dont nous avons pu identifier le

sujet avec précision : il s'agit pour l'un, d'un paysage

des Pyrénées-Orientales, peint

précisément depuis la propriété que

les Sauvy avaient au Boulou. De la même façon, le

dessin nommé La grille du jardin du musée

d'art moderne de la Ville de Paris, est en fait la porte

d'entrée du domaine de l'Esparrou, à Canet Plage,

construit au début du siècle par l'architecte

danois Petersen, pour la famille Sauvy qui l'occupe toujours, et

où Dufy était reçu

régulièrement... Le «jardin»

était un parc de plusieurs hectares ! L'alignement des

ceps de vignes qui se déroulent sur tout le paysage va

être aussi le sujet de nombreux croquis, avec, en marge,

le dessin d'une ou deux feuilles de vigne, ainsi que des plates

bandes et des platanes du parc que les Perpignanais appellent

modestement «le square».

Les relations avec les Sauvy ont toujours été

cordiales et amicales. Joseph Sauvy, après avoir

accueilli Dufy dans un studio rue Jeanne d'Arc (anciennement rue

de la Poste), lui a loué le bel appartement qu'il

occupait rue de l'Ange, et dont les fenêtres donnaient sur

la Place Arago.

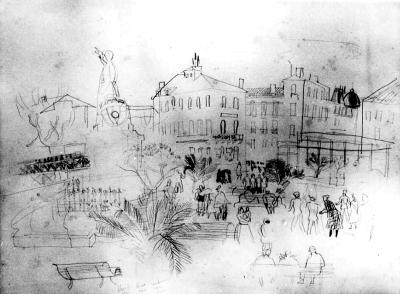

Place Arago, dessin, circa 1942

|

Cette place Arago, pleine de vie, de mouvements, occupée en son centre par un café, le Palmarium, point de rassemblement festif de tous les Perpignanais, est le sujet de très nombreux dessins faits par Dufy depuis ses fenêtres. La place elle-même, avec la statue de bronze d'Arago au centre, les maisons qui la bordent et, au fond celle où habite Ludovic Massé dont Dufy dessine la rangée de fenêtres ; mais aussi palmiers et magnolias, de toute petite taille, qui ne cachent en rien tout ce qui se passe sur la place. La sardane et son orchestre, la cobla, ont fasciné Dufy. Il en a laissé des croquis alertes, vifs, des aquarelles légères, où une simple petite touche colorée suffit à indiquer un personnage, les masques du carnaval. Ces dessins sont cependant de la plus grande précision en ce qui concerne les instruments de musique : il note, nous l'avons vu, le nom des instruments en catalan.

Sardane place Arago, dessin, circa 1942

|

Lorsque les personnages de carnaval sont traités à

la seule mine de plomb, il prend la peine de noter la couleur

des vêtements pour pouvoir ensuite en faire des aquarelles

ou des gouaches : violet, rouge, jaune...

C'est tout un peuple en liesse qui se retrouve sous les

fenêtre d'un peintre qui, tout au long de sa vie,

même immobilisé par les douleurs, chante la joie de

vivre. Nous sommes alors bien loin des rendez-vous mondains des

régates ou des courses à Dauville que Dufy a

célébrés dans ce qui semble avoir

été une autre vie.

Il avait profité de ces séjours à Caldas

de Montbuy, pour aller à Tolède et assister

à une corrida, dont il ramène des peintures. Il

jure bien qu'il ne pourra plus voir de corridas à

Céret ou à Collioure après celle-là

! Ce qui ne l'empêche pas d'y retourner, et d'en parler

à Ludovic Massé le 28 août 1946. A

Collioure, il va naturellement chez René et Pauline Pous,

à l'Auberge des Templiers, chez ce couple qui a toujours

aimé les artistes, les accueillis et aidés avec

chaleur et amitié. Il y rencontre le peintre Willy

Mucha.

La maladie de Dufy a été suivie avec la plus

grande attention par ses amis médecins : Pierre Nicolau

et René Puig. Tous deux ont tenté sur lui un

traitement aux sel d'or, traitement novateur qui l'a

soulagé, mais qui n'était pas admis par la

communauté médicale internationale (Il faut

attendre 1973 pour que les Américains reconnaissent son

efficacité et sa relative inocuité !) Bernard

Nicolau remarque : «Après des soins aux sels d'or

(remède alors utilisé pour ce type de rhumatisme)

Dufy, en quelques semaines, put mieux se mouvoir».

Sur les conseils de ces deux amis, il va faire des cures

à à Caldas de Montbuy, à

Thuès-les-Bains (Conflent). «Je vais partir samedi

à Thuès-les-Bains : j'espère que je vais

m'améliorer à l'aide de ces célèbres

eaux sulfureuses, et que je pourrai, en revenant, arpenter les

rue de Perpignan la canne à la main (allusion au fauteuil

roulant grâce auquel il se déplaçait) : pour

danser la sardane, je crois que ce sera plus long !»

(Lettre à Ludovic Massé du 28 août 1946). Il

fait des séjours à Font Romeu où il

rencontre un ostéopathe qui lui fait grand bien : il

l'écrit à Ludovic Massé, le 4 août

1947. Il fait une autre cure à Amélie-les-Bains

(Vallespir), et dans une lettre non datée, sans doute de

mai 1948, Dufy parle à Ludovic Massé de la

beauté du pays et de l'agrément que lui donne la

compagnie des Courthion. En effet, Pierre Courthion et sa femme

sont venus rendre visite à Dufy à Amélie,

ils ont séjourné à l'hôtel Pujades.

Berthe Reysz avait tout organisé. Courthion garde un

souvenir attendri de cette visite, et rend un hommage

sincère à Berthe Reysze : «Berthe Reysz

était ... entièrement dévouée au

peintre dont elle tenait le ménage lorsque, seul, il dut

affronter une maladie redoutable.... C'est elle qui, en plus des

soins corporels dont il avait besoin, dosait et lui faisait

prendre les médicaments prescrits, elle qui, du matin au

soir, le servait avec abnégation....Je la revis à

Perpignan, en mai 1948, quand elle était avec Dufy dans

l'appartement au sol carrelé de rouge qu'il a peint

souvent et qui donnait sur la place Arago. Dufy peignait alors

la série du Violon Rouge et de son Cargo

Noir... (Il) nous fit découvrir les sardanes que l'on

dansait au son aigu de la ténora devant le

Café de France (place de la Loge) : vous verrez, nous

avait-il dit, c'est presque aussi, beau que Bach !... Nous

partons, nous dit Berthe Reysz un matin. Nous allons tous

à Amélie-les-Bains, dans la vallée du Tech,

où Dufy fera sa cure. Elle avait tout

préparé. L'hôtel des Thermes Pujades

était là-bas, une sorte de palace à

galeries et dépendances 1900, avec de grands halls

vitrés, de vastes chambres, plusieurs salons, nous

mettions une demie heure pour aller de nos chambres à la

salle à manger. Je revois Dufy marcher devant nous sur

ses béquilles...»

Ses amis catalans ont tous suivi avec angoisse les

progrès de la maladie de Dufy, surtout, naturellement,

les docteurs Nicolau et Puig. Ils ont tous deux très vite

diagnostiqué une polyarthrite, et l'ont soigné aux

sels d'or, comme nous l'avons dit, ce qui avait

amélioré son état, au point que Dufy avait

pu faire l'ascension du Canigou, en 1942 avec les Nicolau.

Cependant, Dufy souffre de nombreuses rechutes en 1941 et 1942,

malgré une hospitalisation à Montpellier, à

la Clinique des Violettes, où exerçait le

père du Dr Viard, pour qui Dufy avait travaillé,

à Paris, à la réalisation d'un grande

fresque murale pour sa salle à manger. Marie Viard, sa

fille, se souvient que le Dr Viard de Montpellier avait

autorisé Dufy à faire des croquis de salles

d'opération ou d'interventions chirurgicales dans cette

même clinique. Elle rappelle la gentillesse de Dufy qui

lui prodiguait des conseils pour qu'elle se perfectionne en

peinture. Dufy qui ne se plaint jamais, avait appris à

peindre des deux mains : lorsque la douleur devenait trop forte

à la main droite, il peignait de la main gauche ; dans

son atelier, comme le dit joliment le Dr Puig «le tube

d'aspirine voisinait avec la palette, les crayons et les

pinceaux».

Lors de la préparation du premier festival P. Casals de

Prades, dans les salons du Dr Puig, un photographe

américain de la revue Life vint rencontrer le

violoncelliste. Il demanda aussi à voir Dufy, alors

à Caldas de Montbuy, et publia une photo où on le

voit dessiner de la main gauche. Cette photo est tombée

sous les yeux d'un médecin américain, le

professeur Homburger, qui écrit à Dufy pour lui

proposer un nouveau traitement, encore expérimental dont

on venait de découvrir les effets miraculeux. Dufy

accepte, et part pour Boston au Jewish Memorial Hospital,

où il est admis, dans un état grabataire, le 25

avril 1950. Il y reste jusqu'au 22 juillet. Il partit ensuite en

Arizona se reposer. Ce traitement lui causa un réel

mieux, mais il faut aussi la cause de très nombreuses

complications, bien décrites par le Dr Lamboley. Le 16

juin 1950, Dufy écrit à Ludovic Massé :

«Le traitement de cortisone de l'ACTH est terriblement

fatigant pour moi... Je peux marcher 10 minutes sans cannes ni

béquilles, les articulations sont bien

dégagées mais l'atrophie musculaire est

extrêmement dure à récupérer. Mes

articulations sont plus libres, mais sans muscles pour les tenir

me font comme un pantin désarticulé». Au

printemps 1951, il écrit au Dr Puig : «Ma

santé est assez bonne. J'ai bien

récupéré 90% de mon état

général, et de 60 à 70% de mon état

rhumatismal après tous les incidents et accidents du

traitement cortisone qui est très dur. Je vous promets

que je me souviendrai des trois mois au Jewish Hospital... Avec

un peu d'aspirine et des béquilles je travaille assez

bien».

Lorsqu'il rentre en France, Bernard Nicolau se souvient

«qu'il était bouffi et violacé, et dans un

état de faible résistance». A ce

moment-là il songe à s'installer

définitivement à Perpignan, auprès de tous

ses amis. Mais la marinade qui souffle souvent et

l'humidité dont elle est porteuse, était

très défavorable à sa santé.

Après s'être renseigné auprès du

service de la météorologie nationale pour

connaître l'endroit le plus sec de France, il choisit

Forcalquier, proche de Nice où habite sa femme, et

où il achète un mas qu'il fait restaurer. Il s'y

installe alors que la maison n'est pas encore terminée,

et écrit à ses amis combien ils lui

manquent...

Si l'on en croit Jean-Jacques Prolongeau, les relations de Dufy

avec les peintres du Roussillon ont été à

peu près inexistantes. Le musée des Beaux-Arts de

la ville, qui ne porte pas encore le nom de musée

Hyacinthe Rigaud, n'a acheté aucune oeuvre de Dufy, ni

organisé d'exposition de lui. Il est vrai que la

période de guerre n'est pas très favorable

à ces manifestations, mais on peut noter que de

nombreuses peintures d'artistes roussillonnais ont

été achetées à cette époque.

Que s'est-il donc passé ? Le prix des oeuvres de Dufy

était certainement plus élevé que celui des

oeuvres des peintres locaux. Nous ne pensons pas que ce soit une

raison suffisante. Lorsque Picasso a séjourné

à Perpignan de 1954 à 1956, les temps

étaient plus favorables puisque le musée

était refait entièrement. La ville n'a cependant

acheté (ou tenté d'acheter !) aucune oeuvre de

Picasso ! En ce qui concerne Dufy comme en ce qui concerne

Picasso, il n'y a même pas eu la moindre réception

officielle à l'Hôtel de Ville. Pas le moindre geste

pour reconnaître son talent et l'honneur qu'il faisait

à Perpignan en s'y installant. L'USAP, l'équipe de

rugby locale a été plus honorée par la

ville ! Prolongeau pensait à une sorte de jalousie de la

part des artistes locaux, et racontait une anecdote à ce

sujet : les artistes locaux se réunissaient

régulièrement à l'occasion de repas, mais

n'ont jamais invité Dufy à se joindre à

eux. Une année cependant, Dufy a manifesté le

désir de se joindre à eux à l'occasion d'un

repas, et on a accédé à son désir.

Le jour venu, Dufy n'est pas venu au repas, mais l'a offert

à tous ceux qui étaient là...

Que faut-il réellement penser de la façon dont

Dufy a été accueilli par ces artistes ? Au

même moment, en effet, le peintre Martin Vivès, qui

n'est pas encore le conservateur du musée, note dans un

de ses carnets, qu'il a porté des pommes de terre

à Dufy...

Dufy a-t-il rencontré Jean Cocteau, Jean Marais et

Charles Trenet chez les Nicolau ? C'est probable, même

s'il n'en parle pas. En effet pendant les dernières

années de la guerre, Cocteau, rejoint par Jean Marais

dès sa démobilisation, était

hébergé chez le Dr Pierre Nicolau, et Charles

Trenet venait leur rendre visite. Il a dû continuer

à voir le peintre Pierre Brune, soit chez les Nicolau

dont il était un familier, soir chez M. et Mme de Lazerme

qui recevaient aussi Cocteau, et des critiques d'art ou

galeristes, comme les Leiris.

Dufy a beaucoup vu Maillol, puisque ce dernier était un

grand ami des Nicolau. Bernard nous disait un jour que Maillol

avec ses yeux bleus et sa grande barbe était comme le

Père Noël pour les enfants Nicolau. On sait que le

Dr Pierre Nicolau conduisait souvent Dufy à Banyuls voir

Maillol, ou Maillol à Vernet ou Perpignan pour voir Dufy.

Le 15 septembre 1944, le Dr Pierre Nicolau rencontre Maillol en

ville, triste et désemparé : son fils a

été arrêté par les Allemands et

emprisonné à la Citadelle de Perpignan (le Palais

des Rois de Majorque). Pour le distraire, le Dr Nicolau lui

propose de l'emmener à Vernet-les-Bains où se

trouve Dufy. On sait la suite : le pneu qui éclate, la

voiture qui fait une embardée ; Maillol souffrant d'une

fracture de la mâchoire, est hospitalisé à

la Clinique des Platanes, où il est bien soigné et

se rétablit. Il est ramené chez lui, et il meurt

à Banyuls le 27 septembre 1944 à cause de

complications médicales. (Entre temps, son fils avait

été libéré).

Les relations de Dufy avec l'écrivain Ludovic

Massé sont bien connues à travers la

correspondance qu'ils n'ont jamais cessé

d'échanger, du 13 août 1946 au 24 février

1953. Ils se sont écrit en amis attentionnés,

partageant leurs joies et leurs peines familiales, leurs joies

et leurs doutes en tant que créateurs, parlent des

personnes qu'ils ont vues (les Dorgelès, F. Bauby, le

peintre de Collioure Willy Mucha ..), donnent librement leurs

sentiments sur le travail artistique des uns et des autres. On y

sent toujours pour Dufy un profond attachement pour le

Roussillon et ses habitants.

C'est d'ailleurs dans l'une des lettres de Dufy à

Ludovic Massé, datée du 11 décembre 1952,

postée de Forcalquier, que le peintre explique ce qu'il

doit à ce pays :

«J'ai pris une exacte connaissance de moi-même, je

suis plus tranquille... Je continue à développer

... tout ce qui découle du violon rouge et du cargo noir,

les orchestres sont plus sonores, plus grandioses... J'ai repris

aquarelles et petites peintures de l'atelier de Perpignan, avec

la console jaune et les mallons (sic) rouges, et je suis

arrivé à une synthèse très exacte

avec ces sujets du caractère de la lumière de

Perpignan. De sorte que cet intérieur que vous avez connu

de la Place Arago contient pour moi tout le Roussillon, avec ses

montagnes, ses vignobles et ses rochers et j'ai, avec tous ces

travaux faits à Perpignan, la même

révélation que Matisse à

Collioure...»

Dufy est malade, cette lettre est dictée, elle est

dactylographiée...

Dufy meurt à Forcalquier le 23 mars 1953.

© Marie-Claude Valaison, Conservateur en Chef du

Patrimoine, Musée des Beaux-Arts Hyacinthe Rigaud, et

Musée des Monnaies et Médailles J. Puig

Perpignan, novembre 2002

Mise en ligne sur Méditerranées le 16/03/2007