Francis Danby - Le Déluge - 1840 - Tate Gallery, Londres

Si leur fréquence et leur durée s’accélèrent avec le dérèglement climatique, les pluies diluviennes ou les sécheresses persistantes étaient connues de nos ancêtres et leur origine ne faisait aucun doute : alors qu'un déluge est le signe d'un châtiment divin, la pluie modérée est une récompense de Dieu qui l’accorde aux bons chrétiens et aux hommes qui ont foi en lui. La Bible dit en effet : « Si vous marchez selon mes préceptes, je vous donnerai la pluie propre à chaque saison » (Lévitique 26), et Ezéchiel prédit : « J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction » (34,26).

Tous les historiens ont noté la ferveur religieuse et les innombrables processions auxquelles se sont livrés les Français à l’époque moderne, surtout au XIXe siècle, mais peu se sont intéressés à celles qui ont été réalisées en réaction à des événements météorologiques hostiles, chaleur excessive, pluies dévastatrices, sécheresse durable. Les habitants des régions touchées par ces phénomènes ont offert une réponse chrétienne à des phénomènes climatiques considérés comme préjudiciables à l’organisation de la communauté, qu’elle soit urbaine ou rurale, et mettant en péril la vie de la cité, ceux qui y vivent et même leur subsistance.

Mais tenir les processions pour la manifestation d’une croyance religieuse serait oublier qu’elles ont été historiquement organisées et perpétuées, du Xe au XXe siècle, par les instances religieuses pour apparaître comme telles, en donnant une forme religieuse à une inquiétude collective. On a là des événements dans la droite ligne de la politique catholique de la Contre-Réforme, mais on s'aperçoit que ces pratiques mettent aussi en valeur différents aspects de la vie sociale, pouvant toucher bien des aspects de la vie économique, sociale, politique autant que religieuse d’une communauté.

Divers types de cérémonies, simples ou plus élaborées

A l’origine des processions modernes, on trouve les « rogations », du nom latin rogatio, « action de demander », « supplication », « prière ». Leur origine remonte au Ve siècle et peut-être au-delà, à des pratiques millénaires de « magie imitative où l’eau appelle l’eau », probablement relayées par les druides et que l’Eglise a christianisées. On en retrouve déjà la trace chez les Etrusques et les Romains, avec leurs pierres manales ou pluviales (1).

Dans une époque de catastrophes en tous genres, au Ve siècle, l'évêque saint Mamert sauva sa ville de Vienne par des larmes et des prières, et institua un jeûne et des processions chantées pendant les trois journées qui précèdent l’Ascension (2). « Le péril passé, la coutume persista et se répandit dans d’autres diocèses : on demandait principalement, en ces supplications solennelles, la bénédiction divine sur les travaux des champs, en vue des récoltes à venir. La messe et la procession des rogations n’est plus liée nécessairement aux lundi, mardi et mercredi qui précèdent l’Ascension. Il revient aux Conférences épiscopales de fixer éventuellement le ou les jours des rogations ; l’évêque laisse ordinairement aux communautés paroissiales et religieuses la liberté de choisir les jours convenables » (3).

Ces processions étaient l’une des expressions religieuses les plus usitées dans villes et campagnes pour répondre à toutes sortes de situations. Mais nous nous intéressons aujourd’hui à celles qui demandent à Dieu ou au saint intercesseur de mettre fin à une calamité ou d’accorder une faveur. Leurs motifs d’invocation sont multiples, et vont de la demande de modification de la météorologie à la prospérité économique. Limitons-nous ici aux phénomènes météorologiques.

Il faut souligner le caractère ponctuel des cérémonies qui aujourd’hui prennent la forme de processions. En raison de l’aspect imprévu de l’événement contre ou pour lequel elles sont organisées, elles ne sont pas prévues au calendrier, mais leur mise en place ne doit rien non plus au hasard ni à l’improvisation. Les exemples en sont nombreux en France, surtout au XIXe siècle. L’urgence et la quasi-spontanéité fait qu’elles ne sont organisées que si elles sont nécessaires : un incident extérieur et inattendu contre lequel la population se sent impuissante et menacée en est l’élément déclencheur. Le recours à Dieu s’avère dans ce cas l’unique alternative, et son aide est demandée à travers l’intercession d’un saint à qui la plupart du temps on demande que la pluie cesse ou bien qu’elle consente à tomber.

Les saints intercesseurs et les saisons - Saint Martial

Saint Martial - Fresque du XIe siècle |

Saint Martial fut le premier évêque de Limoges au IIIe siècle. Il est considéré comme « l’apôtre des Gaules » ou « l’apôtre d’Aquitaine ». Saint Pierre lui-même lui aurait remis son bâton, et c’est grâce à son pouvoir qu’il parvint à éteindre un incendie à Bordeaux. Une partie de ce bâton était conservée avant la Révolution dans l’église Saint-Seurin de Bordeaux, comme en atteste la notice très complète publiée en 1840 par Th. Lafargue : « On mettait aussi au nombre des reliques une partie du bâton pastoral de saint Martial. Cette partie fut sauvée d’un incendie qui consuma le trésor de Notre-Dame des Roses. Elle avait un pied en longueur. Elle était enfermée dans un grand bâton d’argent terminé en forme de main, que le chanoine officiant portait dans les processions qui se faisaient dans l’intérieur du cloître et de l’église. On exposait ce bâton au coin de l’autel et du côté de l’évangile, tous les ans le jour de saint Martial, dont la fête se célébrait le 30 juin. Quoi qu’on pense de la tradition qui fait de saint Martial un contemporain des apôtres et de l’histoire merveilleuse de son bâton, on ne peut nier que le respect avec lequel il était conservé à Saint-Seurin, ne fût une preuve de sa vénérable origine. En 994, Gombaud, archevêque de Bordeaux, assistant à Limoges à une translation du corps de saint Martial, dans un Panégyrique de ce saint, parle de son Bâton conservé parmi les reliques de Saint-Seurin à Bordeaux. |

« En 1676, Bonaventure de Saint-Amable écrivait : « Le bâton de saint Martial est conservé avec grande vénération dans l’église de Saint-Seurin, aux faubourgs de Bordeaux, et je l’y ai vu moi-même ». Puis parlant de la vertu de ce bâton : « Il y a entre les autres, deux miracles qui ne manquent jamais et dont je suis moy-même témoin : c’est que dans l’extrême sécheresse, étant plus puissant que la verge de Moyse… il fait descendre les eaux célestes pour arroser les campagnes, et dans l’innondation des pluyes, il ferme les cieux… Et pour ces deux miracles opposés, il ne faut que porter cette verge à la fontaine de Figueyraux proche des Chartrons, en procession ».

« En 1696, le 16 septembre, disent encore les Chroniques, y ayant une sécheresse extraordinaire, l’on fit la procession de la verge de saint Martial, dans les fauxbourgs de Saint-Seurin à laquelle MM. les Jurats assistèrent avec leurs robes et chaperons de livrée ; cette verge qui était portée avec solennité dans cette procession fut mouillée dans la fontaine de Figuereau avec les cérémonies et solennités ordinaires, et, par l’intermédiaire de ce grand Saint qui est l’apôtre de la Guienne, il y eut, incontinent après des pluies qui durèrent quelques jours et qui rétablirent les vignes et autres fruits extrêmement endommagés par les grandes chaleurs. L’on a vu des effets miraculeux de cette verge que les peuples révèrent et que le Chapitre de Saint-Seurin conserve dans son trésor comme un dépôt sacré ».

« Depuis cette époque, il n’est plus parlé dans l’histoire de ce bâton miraculeux, et les traditions orales que nous avons pu seules recueillir, s’accordent à dire qu’enlevé dans la révolution avec beaucoup d’autres objets du trésor de Saint-Seurin, toute trace de son existence a été perdue » (4).

Mais on le trouve sur une fresque médiévale du XIVe siècle, sur un voûtain est de la chapelle Saint-Martial au Palais des Papes d'Avignon (5).

Matteo Giovannetti - Saint Pierre remettant son bâton à saint Martial - Voutain de la chapelle de saint Martial - 1344-1345

Palais des papes, Avignon

Quelques exemples de rogations

On pourrait multiplier les exemples de rogations au fil des siècles et dans de nombreux pays chrétiens, car ces cérémonies offrent une réponse à un dérèglement climatique considéré comme préjudiciable à l’organisation de la communauté, mettant en péril la cité, ses habitants et leur subsistance.

L’exemple hors de France, le plus fameux parce qu’il a été particulièrement bien étudié, est celui de Salamanque en Espagne au XVIIe siècle. Ici, c’est à l’occasion des rogations que les manifestations religieuses sont organisées. Ces fêtes s’organisent face à un événement imprévu, mais s’inscrivent directement dans la dynamique liturgique prônée par le concile de Trente ; des cérémonies publiques, ostentatoires, appelant au culte des saints ou de la Vierge. Elles sont de deux types, « pro pluvia » ou « pro serenitate », pour que la pluie tombe ou pour qu’elle s’arrête. Ici les saints intercesseurs sont la Vierge « de los remedios », le Christ « de las batallas », puis la Vierge « de la Vega ». (6)

En France, une des premières recommandations du XIXe siècle est faite le 21 avril 1834 par l’archevêché de Toulouse.

Document édité par l'Université de Toulouse

Le 29 juin puis le 7 septembre 1906, le cardinal de la province ecclésiastique de Lyon adopte la même position : « Aujourd’hui la persistance de cette intempérie est devenue une calamité générale. C’est donc dans un élan commun de supplications et de pénitence qu’il est opportun de fléchir la justice de Dieu offensée par nos péchés et irritée par les apostasies nationales. L’esprit de foi de nos populations n’hésitera pas à reconnaître dans les maux de toutes sortes dont nous souffrons, les fléaux dont la Providence divine frappe les peuples qu’elle veut rappeler à la fidélité, afin de faire éclater au milieu d’eux son infinie miséricorde » (7).

Ouest-France - avril 1929

Le lundi 8 avril 1929, les évêques de la province de Bretagne sont autorisés par l’archevêque de Rennes, le cardinal Charost, à réciter publiquement les prières indiquées au Rituel sous le titre « processio ad petendam pluviam » « en raison de la persistance du temps sec qui pourrait compromettre les récoltes et les fruits de la terre. » On ne sait quelle fut l’efficacité de ces prières, mais le 5 mai à Bannalec (Finistère) la cérémonie finale fut fortement contrariée... par la pluie.

C'est que les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaiterait :.

- il arrive, quand le saint local ne remplit pas sa mission, que son reliquaire soit tourné vers le mur, sa statue jetée dans la rivière ou dans l’eau salée, sous les huées des paroissiens. Ce rituel d'humiliation coercitive a manifestement pour but d'obliger le saint à protéger sa communauté (8).

- d’ailleurs, à Paris en 1750, on avait abandonné les processions météorologiques parce que les autorités civiles se sont aperçues que lorsqu’une procession échoue, elle peut donner lieu à des débordements, qui ne sont pas de pluie cette fois, comme à Paris ou à Rennes en 1725 (9).

Saint Gaudérique en Roussillon

Saint Martial n’est pas le seul saint intercesseur que l’on prie pour faire venir la pluie. En Roussillon, on a surtout recours à Saint Gaudérique, depuis le Moyen Âge et jusqu'à nos jours.

Ainsi, l'automne 1895 et l'hiver 1896 ont-ils dû être particulièrement secs. C'est une lettre-circulaire de Monseigneur l'évêque de Perpignan qui nous l'apprend : « Depuis de longs mois une sécheresse, aussi désastreuse que persistante, dévore les campagnes de notre diocèse et semble devoir, si elle dure encore quelque temps, prendre les proportions d'un véritable fléau. Les parties montagneuses du département, d'après les informations qui nous arrivent de tous côtés, sont aussi éprouvées que les plaines du Roussillon. Les récoltes sont, nous dit-on, compromises et les vignobles menacés si une pluie bienfaisante ne vient féconder nos campagnes et arrêter un désastre qui serait bientôt irréparable.

« Aussi, de nombreux propriétaires, émus à bon droit, par le triste état des récoltes et par les souffrances de l'agriculture, reconnaissant que Dieu seul peut répandre sur nos terres altérées les bienfaisantes ondées du ciel, nous demandent-ils de prescrire des prières publiques pour obtenir les bienfaits de la pluie. Nous les félicitons de s'être souvenus des pratiques chrétiennes de leurs aïeux et de n'avoir pas oublié que la prière confiante, faite au nom de Jésus-Christ obtient tout de Dieu.

« Nous n'attendions Nous-même que cette démarche pour seconder les vœux des populations agricoles et, Nous empressant d'accéder à leur demande, Nous nous hâtons de prescrire des prières publiques pour faire au Ciel une sainte violence et en obtenir la cessation du fléau.

« C'est pourquoi Nous ordonnons qu'un Triduum de prières soit célébré dans toutes les églises et chapelles de notre diocèse. Pendant les trois jours de ce Triduum qui aura lieu les 1er, 2 et 3 mai, après l'exercice du mois de Marie, … un salut solennel du Très saint Sacrement sera donné. Après l'exposition, on chantera les Litanies des Saints avec les versets et oraisons Ad petendam pluviam, indiqués dans le Rituel. A la suite de ces oraisons, on ajoutera l'antienne le verset et l'oraison de l'office de Saint Gaudérique.

« MM. les curés sont autorisés à faire, soit à l'extérieur, s'ils en ont la liberté, soit à l'intérieur de l'église une procession en l'honneur de Saint Gaudérique... Les reliques de saint Gaudérique seront exposées dans notre Cathédrale neuf jours. A partir du jour de la réception de cette lettre et pendant neuf jours consécutifs, tous les prêtres ajouteront aux oraisons de la messe, Ad petendam pluviam. » (10)

|

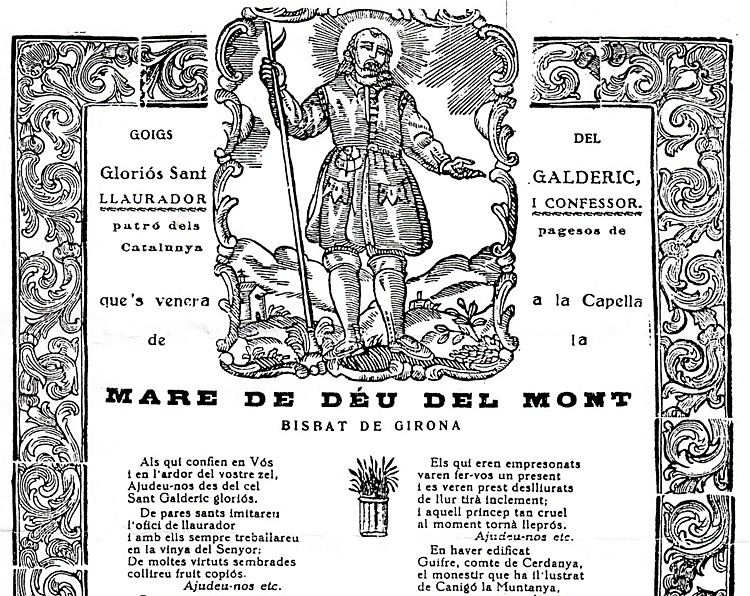

En Roussillon, il existe depuis des temps très anciens une véritable vénération pour Sant Galdric. La tradition veut que le comte Guifré de Cerdagne au IXe siècle soit à l’initiative de la recherche de ses reliques. Il aurait envoyé deux hommes à lui, qui auraient obtenu ces reliques du saint laboureur au village de Viéville dans l’Aude, près de Fanjaux, en s’adressant au saint dans ces termes : « Glorieux Sant Galdric, si vous nous permettez d’emporter vos reliques, nous les placerons en un lieu où elles seront honorées. » Et ils les portèrent au monastère de Saint Martin du Canigou que venait justement de fonder le comte. Une autre tradition veut que ce soit Sclua, le premier abbé de Saint Martin, qui aurait envoyé deux de ses moines voler les reliques à Viéville. (11) La vénération de notre Saint Gaudérique a passé les Pyrénées puisque on la retrouve en Catalogne sud à Tavernoles, où l’on chantait des « goigs i precs » à « Sant Galdric del Rosselló patró dels pagesos catalans ». Et on l’invoque encore aujourd’hui, dans toute l'ère catalane, pour faire tomber la pluie en chantant des cantiques à sa gloire, les « goigs », pendant les processions. |

Céramique sur la façade de l'église |

En voici un exemple, qui peut différer d'un goig à l'autre :

| Als qui confien de vos Sens ningun dubte y recel Ajudau nos desdel cel Galderich Sant gloriós Puig s’agrada Deu de vos Com de altre just Abel Feu baixar la pluja del cel Galderich Sant gloriós | A ceux qui confient en vous Sans aucun doute ni soupçon Aidez-nous depuis le ciel Gaudérique Saint glorieux Puisque vous êtes agréable à Dieu Comme Abel un autre juste Faites descendre la pluie du ciel Gaudérique Saint glorieux |

Originalité du Roussillon : les conjuradors

Mais il existe en Roussillon une autre spécificité et une autre manière de conjurer des accidents météorologiques majeurs. Il s’agit de petits édifices ad-hoc, les conjuradors. On les trouve dans les communes de Serralongue (Haut Vallespir), Evol (Conflent), Nohèdes (Conflent) et Palau del Vidre (Roussillon). Ce dernier est généralement ignoré, car il se trouve dans une propriété privée. On en trouve également en Catalogne sud et en Aragon.

Celui de Serralongue est situé au sommet d’une colline dominant le village. C’est un édifice du XIXe siècle, de plan carré, de trois mètres de côté, surmonté d’un toit pyramidal recouvert de « lauzes » et terminé par une croix. Il est pourvu d’une ouverture sur chacun des quatre côtés. Lors des cérémonies, le prêtre du village venait, accompagné d’une procession, réclamer l’intervention des quatre Evangélistes. Il lisait alors l’Evangile du saint en faisant face à l’orage, et lançait une phrase en catalan : « Sant Joan, Sant Mateu, Sant Marc, Sant Roc, guardeu-nos de pedra i de foc. Sant Lluc, Santa Creu i Santa Barbara, no ens deixeu ». « St Jean, St Mathieu, St Marc et St Roch, gardez nous de la grêle et de la foudre. St Luc et Ste Croix, Ste Barbe ne nous abandonnez pas. » (12)

Recherche de boucs émissaires

Mais au début du XVIIeme siècle, c’est à un autre phénomène que nous assistons dans toute l’Europe : on se met à chercher les responsables de pluies diluviennes qui dévastent certaines régions. A Perpignan, à la suite des inondations catastrophiques de 1617, on a tôt fait d’attribuer ce dérèglement climatique à « la secte des sorcières », et on se met à les rechercher dans tout le pays du Roussillon. A Perpignan et dans chaque village, on en trouve des dizaines et on les juge après un interrogatoire sommaire, et après qu’elles ont été reconnues comme telles par un « traqueur » de sorcières, nommé Llorens venu de Besalú, qui a découvert sur elles la marque du diable, une patte de coq ou de lapin. Plusieurs centaines de ces malheureuses seront pendues dans toute la Catalogne. J’ai consacré une conférence à cet épisode.

Et au XXIe siècle ?

Nous sommes particulièrement bien placés à Perpignan pour en parler puisque l’on a assisté, le samedi 18 mars 2023, à la reprise de cette tradition oubliée, en raison de la sécheresse persistante qui sévit dans le pays. La procession est sortie de la cathédrale Saint-Jean sous la conduite du vicaire général de l’évêché. Quatre hommes portaient les reliques et la statue du saint. Puis le cortège s’est dirigé vers la Têt (le fleuve) aujourd’hui presque à sec, en chantant les cantiques à Sant Galdric. Là, des ecclésiastiques revêtus de leurs habits sacerdotaux ont procédé à l’immersion du saint. Le soir, une pluie fine est tombée sur la ville...

Depuis, plusieurs paroisses du Roussillon ont réalisé des processions pour demander au saint de faire tomber la pluie, en particulier à Nyls le 23 juin 2023.

Essai de conclusion

Le XIXe siècle constitue l’âge d’or de ces pratiques religieuses. En effet, ces cérémonies (dont le seul évêque du Mans recommande la tenue pas moins de sept fois entre 1845 et 1855) constituent souvent de véritables événements locaux qui réunissent dans la France rurale jusqu’à dix mille processionnaires. Elles ne signifient pas que l’on croit alors davantage à la magie des conjurations météorologiques, mais elles naissent de la reconfiguration de la catéchèse et de la pastorale qui organisent les pratiques sociales dans le monde rural et paysan. Le clergé s’attache à plier les pratiques sacramentelles aux usages locaux, ce qui explique l’extraordinaire multiplication dans tout le pays des saints intercesseurs de la pluie ou du beau temps.

La baisse dès la fin du XIXe siècle a deux origines bien différentes :

- à la faveur des victoires aux élections de 1879, de nombreux maires républicains prennent des arrêtés municipaux pour interdire la tenue de processions en dehors des églises.

- mais aussi une partie du clergé local, surtout dans les rangs des plus jeunes, dénonce dans ces usages de fausses croyances ou la survivance de superstitions, voire une religion de théâtre. Dans plusieurs diocèses, les évêques abandonnent la pratique de ces cérémonies au profit de la seule prière publique.

Toutefois, dans une perspective d’histoire sociale, il faut remarquer que ces dévotions se caractérisent par leur caractère familier et réconfortant. L’aspect imprévu et exceptionnel des cérémonies détache les hommes d’un quotidien pénible et leur donne un sentiment de continuité très apprécié dans ces temps d’incertitude.

Mais les folkloristes, nouvellement apparus, ont réduit les rites météorologiques aux simples manifestations d’un état d’esprit. Pour eux, le basculement semble essentiellement d’ordre social. Bien sûr les processions météorologiques n’ont pas disparu, et l’année 2023 nous le confirme. Mais comme le rappelle Christophe Granger dans un article intitulé « Faut-il croire aux dieux de la pluie ? » ce n’est pas de croyances, toujours irrationnelles, que vivent ces prières et ces dévotions pour le temps qu’il fait, et ce n’est pas plus l’essor des rationalités modernes qui les fait cesser d’être. Car ceux qui s’y adonnent n’ont le plus souvent pas besoin d’y croire pour le faire, habités par cette force collective à faire ce qu’ils font, prier ou ne pas prier, parce que c’est simplement ce qui se fait. La pratique qui consistait à en appeler au Ciel pour avoir le temps qui convient à la terre a alors cessé d’avoir pour elle la légitimité collective des choses qui se font. Ces manifestations n’ont plus valeur que de simulacre, vides de toute croyance véritable dans le pouvoir de faire pleuvoir, et privées du monde social qui les légitimait, ils n’apparaissent plus que comme manière d’affirmer la survivance de la foi (13).

C’est effectivement ainsi, je crois, qu’il faut comprendre l’exemple de Perpignan en cette année 2023...

© Robert Vinas, 2023

Notes

-

↑ Voir à propos des pierres manales ou pluviales l'article Wikipedia qui leur est consacré.

-

↑ « Mamert est considéré comme l'évêque de Vienne le plus remarquable, lui qui, entre autres choses admirables, à la suite d'une catastrophe qui se produisit avant l'Ascension du Seigneur, institua des litanies solennelles.« Adon, Chronique, VI, col. 97C.

-

↑ Dom Robert Le Gall - Dictionnaire de liturgie, Chambray, CLD, 1982.

-

↑

« Notice sur l’église Saint-Seurin de Bordeaux », Bordeaux, Th. Lafargue, 1840, p.135.

-

↑ Voir l'article

Chapelle Saint-Martial (Avignon) sur Wikipedia, et un article

Saint Martial très complet sur le site du Centre de la Culture du Limousin médiéval.

-

↑ Élise Hiram, « Les cérémonies religieuses face à la météorologie. Enjeux paléoclimatiques et rôle social. Le cas de Salamanque au XVIIe siècle », in Histoire urbaine, n° 32(3), 31-52.

-

↑ Musée du diocèse de Lyon - Prières pour la fin de la sécheresse 1906

-

↑ Voir à ce propos l'article de Patrick J. Geary, « L'humiliation des saints », in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 34e année, n°1, 1979, pp. 27-42.

-

↑ Exemple cité par Christophe Granger dans son article « Faut-il croire aux dieux de la pluie ? » in Communications, n° 101(2), 75-90.

-

↑ Article de Bernard Cailliens - 1896 : Des prières pour la pluie, publié le 01/11/2011 sur le site de Caramany - Le pari du lac.

-

↑ Voir l'article sur L'arrivée du culte de Saint Gaudérique en Roussillon, citant en particulier la Vie de Saint Gualdric de l’abbé de Casamajor, sur le site de la mairie de Prades.

-

↑ https://www.les-pyrenees-orientales.com/Patrimoine/Conjurador.php

-

↑ Cette conclusion est inspirée par l'article de Christophe Granger, op.cit.