LXXV - Néron (13 oct. 54 - 9 juin 68) |

|

|

|

I - Le quinquennium Neronis

Auguste n’avait osé établir ni l’hérédité ni le principe meilleur de l’adoption. Il était cependant inévitable, puisque toute l’autorité avait été remise au prince, que, sous une forme ou sous une autre, cette idée de la transmission héréditaire du pouvoir entrerait dans les esprits pour passer ensuite dans la coutume. Elle se produisit, en effet, mais d’une manière détournée et bâtarde, comme tout ce qui venait de cette constitution sans sincérité ; de sorte que nous sommes arrivés au cinquième empereur sans avoir encore vu une succession naturelle ou une adoption déterminée par des raisons d’État. Les Césars recourent bien à l’adoption, même lorsqu’ils ont une descendance légitime, et ce serait excellent si la préoccupation de l’intérêt public désignait les personnes ; mais les choix se font au hasard, selon qu’il plaît aux gens du palais et aux soldats des gardes. Les uns veulent un prince à conduire, les autres un empereur à rançonner ; et pour cela, tout leur est bon, enfant ou vieillard, pédant imbécile comme était Claude, ou histrion féroce comme sera Néron.

Le nouveau maître du monde n’avait pas dix-sept ans, il était de la gens Domitia et de la branche qu’on appelait « à la barbe d’airain ». Chaque famille romaine prétendant avoir été en rapport avec les dieux, les Ænobarbus racontaient que les Dioscures avaient chargé un de leurs ancêtres d’annoncer au sénat la victoire du lac Régille, et qu’en preuve de leur divinité ils avaient touché sa barbe, qui de noire était aussitôt devenue jaune cuivré. Ce trait de physionomie resta dans la famille ; mais elle en avait un autre : c’était une race dure et violente ; « têtes de fer, disait Crassus, et cœurs de plomb ». Le père de Néron avait tué un affranchi qui refusait de boire jusqu’à l’ivresse ; sur la voie Appienne, il avait, à dessein, écrasé un enfant sous le galop de son cheval, et, en plein Forum, crevé un œil à un chevalier romain assez hardi pour oser le contredire.

Le fils fut digne du père. C’était un esprit hypocrite, lâche et méchant, bien préparé par conséquent pour les crimes ordinaires aux despotes romains, et auquel la nature avait donné quelque désir de poésie et d’art, ce qui le rendra, par impuissance d’atteindre à l’art même, envieux des artistes et des poètes, puis cruel pour ceux qui sauront saisir le rameau d’or. Nous allons avoir devant nous un tyran vaniteux et grotesque, salement débauché, et qui ne léguera à l’histoire ni une pensée ni un acte méritant de voiler un coin de ses infamies.

Cependant les maîtres renommés n’avaient point manqué à Néron ; mais l’éducation ne se fait pas seulement par les livres et les discours : de bons exemples valent mieux que les plus belles paroles. Aussi les conseils de Burrus et de Sénèque réussirent moins que les leçons d’une cour licencieuse et homicide : Néron fut ce que le firent les mœurs de Rome, la nature violente qu’il tenait de sa race et surtout le pouvoir absolu. La pourpre que ses trois prédécesseurs avaient teinte dans le sang de tant de victimes était, comme la tunique d’Hercule, imprégnée d’un venin mortel : elle inoculait la cruauté qui faisait d’abord un bourreau, ensuite une victime, de l’imprudent assez téméraire pour oser la revêtir, sans être capable de se défendre contre le dangereux poison.

Néron d’ailleurs n’était point l’élève d’un sage : Sénèque, à qui Burrus laissait la direction de cette éducation impériale, mérite moins le titre de philosophe qu’on lui donne que le surnom de son père « le rhéteur ». Celui-ci faisait de la déclamation à propos de lieux communs ; son fils fit de la rhétorique à propos de philosophie. Il était philosophe comme Lucain fut poète, Pline orateur et Tacite historien : tous déclamaient ; le dernier seul avec génie.

Buste de Sénèque

|

Sénèque est un nouvel exemple des tendances pratiques du génie romain : élégant et habile arrangeur de mots, il traversa toutes les écoles sans s’arrêter à aucune, bien que celle de Zénon eût ses préférences littéraires. Chemin faisant, il ramassa ces vérités morales qui forment le fonds commun de l’humanité et qu’en cherchant bien on retrouve, en des proportions différentes, au-dessous de tous Ies systèmes qui ont duré. « Ce n’est que du sable sans ciment », disait Caligula de ses écrits ; mais dans ce sable brillaient des paillettes d’or. Aussi est-il resté, comme Cicéron, un des maîtres de la jeunesse : du temps de Quintilien, qui le juge avec sévérité, et pourtant avec justice, ses livres étaient dans toutes les écoles. Il y a toutefois cette différence entre les deux philosophes, que le style de l’un, plein d’afféterie et de subtilités, est chargé d’une ornementation qui n’est déjà plus le grand art d’écrire, tandis que la diction de l’autre est le modèle de l’élégance latine. Dans Cicéron, tout est simple et venu sans effort ; c’est de l’esprit et du meilleur, avec une chaleur pénétrante où l’on reconnaît l’excellent homme et le bon citoyen. On sent trop dans Sénèque le travail du rhéteur qui dispose froidement une œuvre où il se trouve plus d’art que de conviction, moins de force d’esprit que de talent à bien dire. A cette époque où l’on jouait avec tout, même avec la vie, et où les lettres devenaient comme de nos jours un métier, Sénèque resta jusqu’à sa dernière heure un acteur consommé. Son rôle fut celui de l’homme vertueux ; son thème, la philosophie morale. On l’a appelé un directeur de conscience ; il voulut l’être, à condition qu’on le dispensât de diriger la sienne, et il irait d’un côté ses maximes, de l’autre sa conduite. « Dans ses livres, dit un ancien historien, il condamna la tyrannie, et il fut l’instituteur d’un tyran ; les courtisans, et il ne quittait pas la cour ; la flatterie, et nul ne flatta si bassement ». Il vantait la pauvreté, au milieu d’immenses richesses ; les mœurs honnêtes, et, à en croire Dion, il ne valait guère mieux que ses contemporains ; une vie simple, dans des jardins qui rivalisaient avec ceux de l’empereur, dans des villas remplies de toutes les recherches de l’élégance romaine. « Je voudrais bien savoir, disait en plein sénat un ancien proconsul, au temps de la plus grande faveur de Sénèque, je voudrais bien savoir par quel procédé philosophique il a, en quatre ans, amassé 300 millions de sesterces ». Pour finir comme il avait vécu, il mourut avec emphase. Malgré son traité de la Providence et ses éloges du suicide à la manière de Caton, il tenait trop à la vie pour prévenir Néron ; mais le messager de mort arrivé, il fit des libations à Jupiter Libérateur, déclama ses plus brillantes maximes, et, par jalousie peut-être, encouragea sa femme, la belle Pauline, à se tuer avec lui.

Ces paroles sembleront sévères, mais on sait ce que trop souvent valent pour l’action, pour la conduite énergique et sensée des affaires de l’État, ces beaux esprits dont les périodes cadencées n’auraient jamais dû retentir qu’au prétoire ou dans la chaire de Quintilien. Ailleurs nous rendrons justice à l’écrivain qui a le mieux répondu aux besoins de ces temps terribles par sa philosophie de la mort. Ici nous cherchons l’homme sous le prétendu sage qu’Agrippine avait donné pour précepteur à son fils, et nous sommes forcé de reconnaître que cet égoïste qui, après le soin de sa fortune et de son crédit, ne voyait rien au-dessus de l’art de bien discourir, ne pouvait être qu’un mauvais maître et un ministre insuffisant.

Sénèque n’imagina point pour son élève un autre système d’éducation que le régime alors en usage et qui nous est resté. La rhétorique en faisait le fond et l’étude des poètes en était la forme essentielle, c’est-à-dire l’abus des mots harmonieux, des images brillantes, des idées vagues ou parfois trop précises, et le perpétuel emploi de cette mythologie qui faisait descendre si souvent les dieux sur la terre qu’avec elle l’esprit ne pouvait remonter vers le ciel. Suétone accuse même Sénèque d’avoir écarté des yeux du jeune prince les anciens orateurs dont la parole virile gouvernait les cités, afin de ne point faire tort à ses propres discours, en exposant à une comparaison dangereuse la véritable éloquence et la déclamation. L’élève eut comme le maître des dehors brillants : pour le sénat et la représentation, un air grave, des phrases pompeuses, des mots à effet. Mais on lui laissa prendre dans la vie privée des goûts futiles ou bas. Sénèque avait deviné les recommandations de Rousseau : Néron apprit à faire beaucoup de choses avec quoi on comptait l’occuper et le distraire : il sut peindre, graver, sculpter, conduire un char, s’accompagner sur la lyre, même aligner des vers, sauf à recourir à d’habiles arrangeurs pour les mettre sur pieds. Mieux eût valu cent fois l’éducation par les affaires.

Tout cela pourtant, en une certaine mesure, eût été bon si, pour régler ou contenir cette activité extérieure et multiple, le philosophe avait su mettre au cœur de son élève ces fortes doctrines du devoir qui sont à la vie morale ce que le lest est au navire : la condition d’équilibre et de stabilité. Ce n’est pas qu’il ménageât les bons avis ; il en donnait beaucoup et très doctoralement. Voulait-il conseiller la clémence, il lui dédiait un traité sur cette vertu et se hâtait de le publier, ou il en rédigeait un autre sur la colère, avec les plus belles sentences pédagogiques. La vanité, cette maladie des artistes, si funeste aux hommes d’État, lui faisait ainsi composer à tout propos, pour le prince, quantité de discours, après chacun desquels on ne parlait dans la ville que de la sagesse du philosophe et du génie de l’écrivain. Il y trouvait son compte ; mais cette éducation tout en paroles et en figures, pédante, déclamatoire et fausse, conduisait Néron à ne pas prendre plus au sérieux les qualités qu’on lui recommandait de cette façon que les autres thèmes habituels aux rhéteurs. Il écoutait davantage et comprenait mieux quand Sénèque lui disait déjà le mot de Villeroy à Louis XV enfant : « Regardez cette ville, ce peuple ; tout cela est à vous ». Que valaient auprès de ce jeune furieux les maximes de Zénon après cet enseignement de son omnipotence absolue ?

On n’oserait dire que c’était de la part de Sénèque un calcul et qu’il lui convenait, pour conserver le pouvoir, de ne rien enseigner à Néron de son métier de roi. Ce métier, il aurait fallu que lui-même le connût ; et le philosophe n’avait probablement pas le sens pratique et la volonté ferme qui font les grands ministres.

J’ai peur que la renommée austère de Burrus ne soit pas plus solidement assise que celle de Sénèque. On va voir ses coupables complaisances à l’égard de Néron, et Josèphe, un contemporain, l’accuse d’avoir vendu aux Syriens, pour une grosse somme, les lettres impériales qui devinrent la cause de la révolte des Juifs et de leur grande guerre.

Néron jeune

|

Au reste tous deux ont une excuse : Néron sortait à peine de l’enfance le jour où il eut le droit de commander au monde ; combien de temps saura-t-il commander à ses passions, au milieu d’une société où les plus sages étaient si rarement maîtres des leurs ? Cinq ans, disait l’antiquité, qui oubliait que, durant ce quinquennium tant vanté, eut lieu le double assassinat de Britannicus et d’Agrippine. Il est vrai que l’empoisonnement d’un héritier présomptif passait alors pour de la prudence, et que les meurtres domestiques semblaient des affaires intérieures dont on n’avait pas à s’occuper. Néron commença bien, comme Caligula, et, gâté par le pouvoir, il finit comme lui. Dans un discours que Sénèque composa, il promit au sénat de prendre Auguste pour modèle et de séparer sa maison de l’État, afin que tout se fît au grand jour, non plus par les favoris du prince et dans l’ombre du palais, mais suivant les lois, par les Pères, par les consuls, par les magistrats de la république. Le sénat charmé voulut enchaîner le prince à ses promesses : il décréta que ses paroles seraient gravées sur une plaque d’argent et que, chaque année, les consuls en feraient solennellement lecture. |

Mais le discours répété et la représentation finie, Néron retourne à ses plaisirs et aux jeunes amis qui flattent déjà ses passions naissantes et qui trouveront des éloges pour toutes ses folies, des excuses pour tous ses crimes. Cette cour frivole et ambitieuse qui se forme autour de lui n’osera de quelque temps entrer en lutte avec l’autre, où règnent sa mère et ses vieux ministres. Othon, le licencieux Pétrone, qu’il appelle l’arbitre du goût, et tous ses gais compagnons, respectent encore Agrippine ; Burrus leur impose, et Sénèque se montre assez facile pour ne pas les irriter. Mais que l’impératrice et les conseillers restent bien unis ; car, s’ils se divisent, cette jeunesse dorée aura vite pris leur place ! Pour le moment, Néron se fait bon fils, bon prince : il a des caresses pour sa mère, de la pitié pour les malheureux, de sensibles paroles pour les rigueurs nécessaires ; au premier combat de gladiateurs qu’il donna, il ne laissa tuer personne, et, un jour que Burrus lui présentait à signer deux sentences capitales : « Ah ! Que je voudrais ne pas savoir écrire », s’écria-t-il. Une autre fois, comme le sénat lui adressait des actions de grâces, il l’arrêta en disant : « Attendez que je les mérite ». Sénèque lui avait sans doute soufflé les deux mots ; cette sentimentalité fort peu romaine entrait dans le rôle qu’il voulait lui faire jouer. Le philosophe, qui croyait surtout aux périodes agréablement cadencées et aux phrases à effet, pensait avoir tout gagné, quand le prince avait bien récité sa leçon.

Agrippine d’ailleurs ne tenait pas à mûrir de bonne heure l’esprit de son fils : elle avait élevé Néron à l’empire surtout pour régner sous son nom. On prétend qu’un astrologue lui avait prédit que son fils deviendrait empereur, mais qu’il la ferait mourir. « Que je meure, aurait-elle répondu, pourvu qu’il règne ». Comme tant d’autres, cette anecdote a été faite après coup et ne montre qu’une moitié du caractère d’Agrippine. Le mot que notre poète lui prête est plus vrai :

Je le craindrais bientôt, s’il ne me craignait plus.

L’impératrice ne pouvait prétendre à garder seule le pouvoir ; elle comptait au moins le partager. Burrus et Sénèque, ses créatures, l’affranchi Pallas, intendant du palais et son favori, ne devaient point contrarier ses desseins, et Néron lui-même paraissait accepter ce partage. On a vu qu’elle avait fait tuer, pour son compte, Narcisse ; pour celui de son fils, Silanus. Sa prévoyance maternelle ne se serait pas arrêtée là : si les deux ministres ne s’y étaient opposés, elle aurait, par d’autres meurtres, débarrassé Néron, sans qu’il s’en mêlât, de tous ceux qui semblaient capables de lui faire un jour obstacle. Aussi l’empereur se montrait reconnaissant pour cet amour de lionne défendant ses petits de la griffe et de la dent ; le premier mot d’ordre donné aux gardes fut celui-ci : « A la meilleure des mères ». Elle ne le quittait pas, écrivait ses dépêches, dictait ses réponses aux ambassadeurs, et, afin que Rome entière vît bien son influence, elle sortait avec lui dans la même litière, ou lui faisait accompagner à pied celle qui la portait. Elle n’eût osé le suivre à la curie ; mais il assemblait le sénat dans son palais, et, derrière un voile, elle pouvait tout entendre. Un jour que Néron recevait des députés arméniens, elle se présenta pour monter sur l’estrade de l’empereur, et elle allait siéger avec lui, lorsque Néron, averti par Sénèque, alla au-devant d’elle, prévenant par une marque de respect ce qui eût scandalisé même des Romains de ce temps : l’aveu public de la hautaine intervention d’une femme dans les affaires de l’État.

Il parut bientôt nécessaire aux deux ministres de contenir cette domination qui avait avili Claude et de faire respecter l’empereur, même par sa mère. Malheureusement, Burrus et Sénèque, malgré l’austérité de leurs doctrines, ne trouvèrent d’autre expédient pour combattre l’influence d’Agrippine que de favoriser les passions du prince. Ses amis, Othon et Sénécion, eurent plus de liberté pour leurs propos, pour leurs désordres ; et Sénèque donna lui-même les mains à une intrigue qui commença les dérèglements de Néron. Un de ses parents servit de prête-nom au prince pour cacher sa liaison avec l’affranchie Acté. Il s’en excusait sans doute, en face de sa philosophie, en répétant le mot que lui prête un vieux scholiaste de Juvénal : « Empêchons cette bête fauve de goûter une seule fois au sang ».

Agrippine laurée

|

Néron se jeta avec fougue dans la voie qu’on lui ouvrait, et bientôt parla d’épouser Acté, en répudiant sa femme, la chaste Octavie. Agrippine se plaint qu’on lui donne une esclave pour rivale ; et, par ses reproches, éloigne son fils au lieu de le ramener. Elle s’en aperçoit, et, comme ce n’est pas la vertu ou la bonne renommée du prince qui lui importe, mais l’ascendant qu’elle veut garder sur lui, elle change de ton et de conduite, s’accuse d’une sévérité déplacée, lui prodigue les plaisirs et l’or, car Pallas lui a fait un trésor aussi riche que celui de l’empereur. Il était trop tard : les caresses incestueuses furent aussi inutiles que la colère. « J’aimerais mieux, disait Néron, renoncer à l’empire que supporter plus longtemps cette domination ». Les ministres ne laissèrent pas Agrippine douter de la perte de son crédit en faisant disgracier Pallas. A ce coup qui la frappe doublement, elle éclate en menaces, elle veut tout révéler : elle conduira Britannicus aux prétoriens, leur dira les crimes de la maison des Césars, le poison, l’inceste, et rendra au légitime héritier l’empire paternel qu’un intrus retient pour insulter sa mère. |

Néron avait gardé trop bon souvenir du « mets des dieux » pour ne point la prévenir. Britannicus, dit Tacite, entrait dans sa quinzième année. Comme, aux fêtes des Saturnales, Néron et lui jouaient avec des jeunes gens de leur âge, ils s’avisèrent de tirer au sort la royauté : elle échut à l’empereur, qui donna aux autres des ordres faciles à exécuter, mais commanda à son frère de s’avancer au milieu de l’assemblée et de leur chanter quelque chanson pour montrer cette belle voix qu’on vantait en lui. Il espérait l’embarrasser et faire rire à ses dépens. Britannicus, sans se déconcerter, récita de vieux vers d’Ennius : « Ô mon père ! Ô ma patrie ! Ô maison de Priam ! » etc.

Par ces plaintes d’un jeune fils de roi, privé de l’héritage paternel, Britannicus semblait rappeler ses malheurs et l’usurpation. L’émotion fut vive ; la haine du prince s'en accrut, et de ce jour, il prit la résolution de se délivrer de l’imprudent qui osait se souvenir. Locuste, condamnée pour beaucoup de forfaits, était gardée comme un instrument utile : un tribun du prétoire veillait sur elle. Néron appelle le soldat et commande un poison que Locuste prépare, mais qui est trop faible ou que le prince trouve trop lent. Il menace le tribun ; il frappe de sa main l’empoisonneuse et ordonne son supplice ; elle se récrie qu’elle a voulu cacher le meurtre en évitant une mort soudaine. « Ai-je donc à craindre la loi Julia ? » dit le meurtrier ; et il l’oblige à préparer dans son palais, sous ses yeux, un venin plus subtil ; il l’essaye lui-même sur des animaux et fait augmenter la dose.

|

C’était l’usage, pour les repas, que les jeunes membres de la famille impériale mangeassent à une table séparée et plus frugale, sous les yeux de leurs parents. Britannicus y avait sa place et il ne prenait rien qui n’eût été goûté à l’avance par un esclave de confiance. Tuer du même coup l’esclave et le maître, c’eût été déceler le crime. On servit à Britannicus un breuvage auquel l’esclave put goûter impunément, mais si chaud que le prince demanda de l’eau pour le rafraîchir. À ce moment, on y versa le poison. Le malheureux jeune homme tomba foudroyé. Les uns s’effrayent, d’autres fuient ; les plus habiles restent à table, les yeux fixés sur Néron, qui, sans trouble, leur dit : « C’est une de ces attaques d’épilepsie auxquelles mon frère est sujet ; la vue et le sentiment vont lui revenir ». Et il continua de boire, tandis que les esclaves enlevaient le corps du dernier rejeton des Claudes pour le porter au bûcher qui avait été préparé d’avance. Le lendemain, Néron excusa dans un édit la précipitation des obsèques. « C’était, disait-il, la coutume de nos ancêtres de soustraire aux yeux les funérailles du jeune âge, et de ne point en prolonger l’amertume par une pompe funèbre. Quant à lui, privé de l’appui d’un frère, il n’avait plus d’espérance que dans la république : nouveau motif pour le sénat et le peuple d’entourer de leur bienveillance un prince qui restait seul d’une famille née pour le rang suprême. » |

Britannicus en toge

|

Agrippine, qui assistait au festin homicide, reconnut les leçons qu’elle avait données : son dernier espoir périssait avec Britannicus ; elle le sentit et ne put cacher son épouvante. Dans Rome, aucune voix ne s’éleva contre le fratricide, et beaucoup l’excusèrent ; les plus nobles, même les plus austères personnages, et par ces mots Tacite désigne sans doute Sénèque et Burrus, s’en rendirent complices en acceptant les terres et les palais de la victime (55 de J.-C.). Sénèque fit mieux : quelques mois après, il dédia à Néron son traité de la Clémence, où il le félicite de n’avoir pas encore versé une goutte de sang. Locuste eut aussi sa part : l’impunité et de vastes domaines, mais avec l’obligation de faire des élèves dans son art, qui semblait devenir une institution d’État.

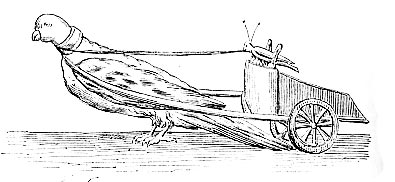

Néron en perroquet conduit par Locuste en

sauterelle

|

Cependant Agrippine ne renonçait pas à la lutte. Elle ramassait de l’argent, flattait les sénateurs, les centurions, comme pour se faire un parti : du moins on le disait. Néron lui ôta alors ses gardes et la renvoya du palais, sans rompre encore avec elle ; mais, à partir de ce jour, il ne lui fit plus que de rares visites, toujours accompagné de soldats, comme s’il eût craint quelque trahison, et il se bornait à un froid embrassement. La disgrâce de l’impératrice devenait publique : on s’éloigna d’elle, sauf quelques femmes qui continuèrent à la voir par un reste d’affection ou plutôt pour jouir du plaisir féminin de son humiliation. Un incident, digne d’une cour orientale, faillit amener la catastrophe que quelques-uns déjà entrevoyaient. Elle avait une amie, Julia Silana, épouse de ce Silius que Messaline avait pris pour amant. Déjà sur le retour, mais très riche, cette femme voulut se donner le luxe d’un jeune époux. Agrippine, moins âgée qu’elle et demeurée dans le veuvage, trouva impertinente la prétention « de cette vieille impudique » et empêcha le mariage. Pour se venger, Silana fit accuser l’impératrice, par deux de ses clients, de pousser à la révolte Rubellius Plautus, qui, du côté maternel, était aussi proche parent d’Auguste que Néron. On tuerait l’empereur ; puis, le coup fait, Agrippine prendrait Plautus pour époux et assouvirait enfin, en régnant avec lui, sa fureur de domination. Les deux clients n’osèrent aller droit au palais pour une révélation aussi grave, mais ils répétèrent leur leçon à un affranchi de la tante de Néron, Domitia, mortelle ennemie d’Agrippine, et l’affranchi, charmé de servir la haine de sa maîtresse, révéla tout à l’histrion Paris, son ancien compagnon d’esclavage. Celui-ci avait ses libres entrées au palais ; il arriva jusqu’au prince au milieu d’une débauche nocturne. A son récit, Néron s’épouvante et s’irrite ; il veut d’abord tout tuer, à commencer par sa mère, et chasser Burrus, qui n’a rien su découvrir, sans doute parce qu’il doit sa fortune à l’impératrice. Sénèque calme cette colère en montrant qu’il y a bien une accusation, mais pas encore de preuves, et Burrus promet la mort d’Agrippine si elle ne parvient pas à se justifier.

Au matin, Burrus, Sénèque, les affranchis, se rendirent à sa demeure, et la fière impératrice fut réduite à paraître en accusée devant ses créatures. Elle le fit avec sa hauteur ordinaire, exigea une entrevue avec son fils, et, au lieu de supplier, commanda qu’on punît ses accusateurs, qu’on donnât à ses amis des charges, des gouvernements. Pour une fois encore, Néron obéit à sa mère. Silana fut condamnée à l’exil, ses deux clients à la relégation, l’affranchi trop zélé à la mort ; on ne s’occupa point des autres.

Ces sombres histoires du palais sont devenues, grâce à Tacite et à notre goût pour les dramatiques récits, presque la seule histoire des empereurs ; il en est une autre pourtant, celle de l’empire, et Burrus et Sénèque, plus libres maintenant, la faisaient, en essayant de concilier à leur élève, par de sages mesures, l’affection du sénat et des provinces. Ces deux ministres, qui, avec un autre prince et un plus ferme caractère, auraient sauvé leur honneur, montraient une suffisante habileté dans les choses ordinaires du gouvernement. Ils se complétaient heureusement l’un par l’autre, le philosophe par l’homme de guerre et d’administration, et ils donnaient le rare exemple de deux amis se partageant le pouvoir sans arrière-pensée de trahison. Ils prirent des mesures contre les faussaires, firent condamner les prévaricateurs, supprimer les droits de présence payés aux juges, l’État devant aux citoyens une justice gratuite ; et ils écoutaient les plaintes qu’on entendait encore contre ce qui restait de publicains infidèles. Ce n’est pas que les anciennes exactions eussent reparu ; mais les peuples, habitués à plus d’ordre et de justice, devenaient plus exigeants. Naguère ils se regardaient comme des vaincus qui devaient tolérer bien des souffrances avant d’oser élever la voix ; maintenant ils font partie d’une grande famille, dont tous les membres ont droit aux bienfaits d’une administration vigilante et paternelle. Sénèque comprenait mieux que ne le feraient croire les haineuses railleries de l’Apokolokyntosis, les voies nouvelles dans lesquelles le monde était entré. Le citoyen du municipe de Cordoue, le philosophe qui, dans ses livres, effaçait jusqu’à la différence entre l’esclave et le patricien, ne pouvait pas, dans les affaires, tenir bien grand compte de la suprématie romaine et de l’infériorité provinciale. Ainsi, par le progrès des idées et à raison même de la position que, depuis Tibère, les empereurs avaient prise en face de l’aristocratie, les provinces voyaient leur condition s’améliorer. Néron sera regretté vingt ans dans l’Orient ; hors de Rome et de l’Italie, Domitien passera pour un excellent prince.

A l’instigation de ses conseillers, Néron proposa en l’an 58 une mesure que nous appellerions très démocratique : la suppression, en faveur du commerce, de l’industrie et des pauvres, de tous les impôts indirects, ce qui eût amené, comme conséquence nécessaire, l’augmentation des droits sur la propriété et sur les successions. Les riches, menacés, firent repousser par le sénat le projet impérial, et Tacite, l’ami des grands, se félicite de l’avortement d’un dessein, peut-être impraticable, mais qu’il ne comprend pas. On fit du moins quelques réformes utiles. Il fut prescrit que les règlements arrêtés pour chaque forme d’impôt seraient publiquement affichés, afin que les contribuables connussent bien où s’arrêtaient les droits des publicains. Au bout d’un an, il y eut prescription à l’égard des sommes qu’on aurait omis de lever ; pour les plaintes, au contraire, plus de jour néfaste : injonction aux magistrats de ne jamais refuser l’examen d’une accusation portée contre les fermiers des impôts ; tous les procès de ce genre durent se vider au Forum, devant les juges ordinaires, avec appel au sénat, au lieu d’être portés devant les officiers du Trésor, qui dans ce cas étaient juges et partie. Certains avantages furent faits aux provinces frumentaires pour le transport des blés à Rome : les navires employés à ce service cessèrent d’être compris dans le cens, de sorte que les marchands d’outre-mer ne payèrent plus l’impôt pour cette portion de leur fortune qui était représentée par leurs vaisseaux. La manie des jeux gagnait les provinces ; tous les gouverneurs voulaient en célébrer ; on le leur interdit, parce que c’étaient les habitants qui d’ordinaire faisaient les frais de ces ruineuses magnificences. On établit encore, dit Tacite, quelques autres règlements très sages, mais qu’on n’observa pas longtemps. Cependant la suppression de l’impôt du quarantième et du cinquantième, celle aussi de quelques autres droits illégalement introduits, étaient encore maintenus au temps de Trajan.

A Rome, on retira les gardes qui veillaient à la police des jeux, afin que le peuple en parût plus libre, mieux encore pour que la discipline des soldats ne s’y perdît pas. On rechercha d’anciens délateurs et l’on réduisit au quart la récompense que la loi Poppæa leur assurait. Les sénateurs dans la gêne furent secourus ; les pauvres, protégés contre les questeurs du trésor, qui usaient trop sévèrement du droit de saisie ; le crédit public, raffermi par un don de 40 millions de sesterces fait à l’ærarium ; le peuple enfin, gratifié de distributions en argent et en vivres, surtout de jeux et de représentations théâtrales. Malgré le goût de Néron pour ces plaisirs, on chassa d’Italie les histrions et les conducteurs de chars ; car le théâtre et le cirque étaient devenus des lieux de cabales et de factions.

Une autre mesure fut directement favorable aux malheureux restés en servitude : à Rome, le préfet de la ville, dans les provinces le gouverneur, furent chargés de recevoir les plaintes des esclaves victimes des sévices de leurs maîtres ; les Antonins établiront même, pour ce cas, une pénalité sévère. C’est une preuve du mouvement des esprits vers une solution plus généreuse de cette grande question sociale ; il s’est déjà montré sous Claude ; on le verra s’accroître presque à chaque règne et produire de sérieux changements dans la législation. Mais le parti des vieux Romains qui venait de proposer la loi contre les affranchis réussit à en faire passer une autre plus terrible, celle qui condamna tous les esclaves d’un maître assassiné, et tous les affranchis par testament qui habitaient sous son toit, à partager le supplice du meurtrier. S’ils n’étaient point coupables d’avoir tué leur maître, ils l’étaient de ne l’avoir point défendu. Une occasion se présenta bientôt d’exécuter cette loi terrible. Le préfet de la ville ayant été assassiné par un de ses esclaves, tous les autres, au nombre de quatre cents, furent envoyés au supplice. La populace voulait les délivrer ; elle s’armait de bâtons et de pierres ; Néron promulgua un édit sévère et appela les cohortes prétoriennes qui bordèrent les rues où les condamnés passaient. Le peuple commençait donc à se prendre de pitié pour ces malheureux que naguère il croyait bons tout au plus à le divertir quand on les jetait aux bêtes. Néron s’imposa la loi qu’il observa longtemps de ne point ouvrir la curie à des fils d’affranchis.

Par haine pour la domesticité du palais et sa récente domination, le sénat voulait augmenter la sévérité des lois concernant les affranchis, en permettant aux patrons de rendre à la servitude ceux qui se montreraient indignes de la liberté : c’était remettre en question l’état d’une foule de citoyens. L’empereur repoussa sagement toute mesure générale, et n’autorisa que des poursuites individuelles pour les faits particuliers qui se produiraient ; mais il laissa le sénat supprimer les honoraires des avocats et l’obligation pour les questeurs désignés de donner des jeux de gladiateurs : double décision favorable à l’aristocratie, puisque la première, en éloignant les pauvres du barreau, faisait passer aux riches l’influence que cette fonction assurait, et que la seconde déchargeait d’une grosse dépense les jeunes nobles qui arrivaient à la vie politique.

Quelques changements eurent lieu dans les attributions des magistrats inférieurs. Ce qui restait de prérogatives aux tribuns et aux édiles fut encore diminué, au profit des préteurs et des consuls, de sorte que ces deux anciennes charges, si importantes autrefois dans l’État, tombèrent au rang de simples magistratures municipales pour la ville de Rome. Les questeurs, à qui Claude avait confié l’administration de l’ærarium, manquaient, par leur âge, d’autorité ; on revint à l’ordonnance d’Auguste, et cette gestion fut rendue à d’anciens préteurs.

En somme, Burrus et Sénèque, aidés du sénat, auquel ils marquaient une grande considération, menaient doucement l’État. Le prince lui-même, dans sa vie publique, avait une tenue convenable. Lorsque le jeune consul siégeait sur son tribunal, il était attentif, écoutait les plaideurs en leur interdisant les longs discours, et ne rendait jamais la sentence sur l’heure, mais le lendemain et par écrit, après avoir lu à l’écart l’opinion des autres juges. Ces scrupules de conscience affichés avec ostentation cessaient en même temps que l’audience, et Rome, qui s’émerveillait de cette précoce gravité, apprenait avec étonnement que son prince courait la nuit les rues de la ville sous un déguisement d’esclave, entrant dans les boutiques et les tavernes pour casser et piller, ou se ruant sur les gens attardés, au risque de trouver plus fort que soi. Un sénateur, Julius Montanus, lui rendit ainsi avec usure les coups qu’il en avait reçus et faillit le faire périr sous le bâton. Mais il eut l’imprudence de reconnaître l’empereur dans le bandit qu’il battait si bien, et celle plus grande encore de lui en faire d’humbles excuses. Néron se souvint de son inviolabilité tribunitienne et le força de se donner la mort. Dès lors il ne se risqua plus qu’avec des gardes qui le suivaient à distance et au besoin interposaient l’épée. Le jour, il était au théâtre, troublant la police de la salle, encourageant les applaudissements ou les huées, excitant le peuple à briser les bancs et à se livrer bataille sur la scène, tandis que lui-même, d’un poste élevé, prenait part à la mêlée avec des projectiles lancés au hasard : un préteur fut ainsi blessé de sa main.

Ces brutales licences n’étaient que des fantaisies qu’on passait volontiers au jeune empereur. Les fils de bonne maison, les petits maîtres (trossuli), trouvaient ces façons fort plaisantes et les imitaient ; si bien que, à en croire Tacite, Rome ressemblait la nuit à une ville prise d’assaut. D’ailleurs, la foule obscure faisait seule encore les frais de ces récréations impériales. Mais les passions grandissent : les crimes vont venir.