LXXV - Néron (13 oct. 54 - 9 juin 68) |

|

|

|

II - Les meurtres et l'orgie

Othon avait épousé Sabina Poppæa, qui passait pour la plus belle femme de Rome. Type de la coquetterie ambitieuse, modèle de ces femmes en qui la passion ne vient pas excuser le désordre, elle n’aimait qu’elle-même, elle n’avait d’autre culte que celui de sa beauté, d’autre souci que d’assurer l’empire de ses charmes. Elle souhaitait de mourir avant d’avoir perdu les grâces de son visage, et pour en relever l’effet elle ne se montrait jamais que demi-voilée, soit qu’elle fût ainsi plus belle, soit plutôt afin d’irriter les regards. Othon avait pour Poppée une affection profonde ; il eut le tort de parler d’elle à Néron, qui voulut la voir. Séduit, entraîné par des refus calculés et une tactique savante, il oublia bientôt et la vertueuse Octavie et son favori imprudent. Othon fut exilé dans le gouvernement de Lusitanie (58), où il resta dix ans.

Jusqu’alors Néron avait caché dans l’ombre ses désordres et ses vices. Sous l’influence de cette femme artificieuse et hautaine, qui avait tout bravé pour arriver où elle était, il cessa de contraindre sa nature mauvaise, et ses deux ministres perdirent tout le terrain que gagnait Poppée. Trop fière pour s’arrêter dans l’adultère, Poppée voulut être impératrice. Deux femmes la gênaient : Octavie, l’épouse légitime, Agrippine, qui ne souffrirait pas que l’hymen formé par elle fût rompu au profit d’une rivale bien autrement dangereuse que l’affranchie dont naguère la faveur l’irritait. Agrippine était la plus à craindre, car, fille de Germanicus et petite-fille d’Auguste, sœur de Caïus et femme de Claude, elle réunissait en sa personne tous les souvenirs et, bien des gens n’étaient pas loin de le penser, tous les droits de la maison impériale où Domitius Néron n’était qu’un étranger. Serait-elle allée jusqu’à réaliser ses menaces ? Aurait-elle voulu renverser la fortune qu’elle avait élevée ? On n’ose le croire, bien qu’il ne soit pas téméraire d’imaginer un forfait de plus dans cette famille des Atrides romains. Poppée se chargea de le persuader à Néron, qui fatigué d’obéir quand le monde entier lui obéissait, avait déjà remplacé dans son cœur l’affection par la haine. Elle irritait par des sarcasmes l’impétueux jeune homme qui consentait, disait-elle, à être moins un empereur qu’un pupille tenu en laisse par une gouvernante impérieuse ; d’autres fois elle lui montrait l’insultant orgueil, la dangereuse ambition de cette femme, qui n’hésiterait pas à sacrifier son fils à ses aïeux et à elle-même.

Néron n’était que trop disposé à écouter de pareils discours. L’idée de se débarrasser d’un censeur incommode, déjà familière à son esprit, ne l’effrayait plus ; depuis longtemps, il hésitait moins devant l’odieux du crime que sur les moyens de l’accomplir. Le fer laissait des traces, et le poison était difficile à administrer : Agrippine se souvenait trop bien, pour se laisser surprendre, de ces champignons qui avaient envoyé Claude chez les dieux et de la coupe servie à Britannicus ; elle était d’ailleurs, disait-on, familiarisée avec les antidotes et elle pourrait se sauver même après une imprudence. L’affranchi Anicetus, commandant de la flotte de Misène, proposa un plan qui devait éloigner les soupçons. Néron était à Baïes ; il y attira sa mère par de tendres lettres, la combla de prévenances et d’égards, et, après le souper, la reconduisit au vaisseau magnifique qui l’attendait.

Bains de Néron à Baïes |

Les dieux, dit Tacite, semblaient avoir ménagé à cette nuit l’éclat des feux célestes et le calme d’une mer paisible. Le navire voguait en silence. Une des femmes d’Agrippine, appuyée sur les pieds du lit où reposait sa maîtresse, lui parlait avec transport du repentir de Néron, de ses caresses, de la faveur qu’elle retrouvait. Tout à coup le plancher de la chambre s’écroule sous d’énormes masses de plomb, le vaisseau s’entrouvre et tout s’abîme dans les flots ; un de ses officiers placé près d’elle est écrasé, mais le dais du lit avait protégé l’impératrice et sa suivante. Dégagée des débris, celle-ci, pour être sauvée, crie qu’elle est la mère de l’empereur ; on l’assomme à coups de crocs et de rames. Agrippine, gardant le silence, quoique blessée, gagne à la nage, puis sur des barques qu’elle rencontre, le lac Lucrin, et de là se fait porter à sa maison de campagne.

Le crime était trop clair ; elle feint cependant de l’ignorer pour empêcher qu’on ne l’achève, et elle envoie dire à son fils que la bonté des dieux et la fortune de l’empereur l’ont fait échapper au plus grand péril. Néron le savait déjà ; effrayé de la colère de sa mère, de ses tentatives auprès des soldats qu’elle voudra soulever, il demandait conseil à Sénèque, à Burrus, qui peut-être avaient tout ignoré. Ils gardèrent longtemps le silence ; Sénèque le rompit le premier : « Les soldats, demanda-t-il au préfet du prétoire, consommeront-ils le meurtre ? » Burrus refusa pour ses prétoriens. « Ils sont trop attachés, dit-il, à la famille des Césars et à la mémoire de Germanicus ; qu’Anicetus achève son ouvrage. » L’affranchi accepta. « De ce jour enfin, dit Néron, je vais régner. »

La conférence parricide finissait quand l’envoyé d’Agrippine se présente. Le prince laisse tomber un poignard aux pieds de l’homme et crie : « A l’assassin ! » On le saisit, on le charge de chaînes. Néron a maintenant le prétexte qu’il faut à la lâcheté romaine pour changer les rôles : c’est la mère qui aura voulu tuer son fils et qui, désespérée de n’avoir point réussi, se sera donné la mort. Les meurtriers pénétrèrent sans obstacle jusqu’au lieu où l’impératrice s’était retirée. Un d’eux lui porta un coup de bâton à la tête ; mais elle, découvrant le sein où elle avait porté Néron : « Frappe ici », dit-elle au centurion.

Ruines près de Baïes, dites Tombeau d'Agrippine |

Le crime infâme consommé, Néron eut un instant de remords et de terreurs. Ses lâches conseillers se hâtèrent de l’en débarrasser. Tandis que Sénèque écrivait au sénat, au nom de l’empereur, pour accuser Agrippine et remercier le génie tutélaire de l’empire qui avait voulu prévenir par un naufrage ses coupables attentats, Burrus lui amena les centurions, les tribuns, qui le félicitèrent d’avoir échappé aux complots de sa mère. Le mot était donné : la victime devenait l’assassin. Les temples s’ouvrirent, l’encens fuma sur les autels ; la cour entière, puis le sénat, les villes voisines, les provinces, remercièrent les dieux du salut de l’empereur. C'était à qui parviendrait le mieux par les éclats de sa joie à étouffer le cri de la nature dans le cœur du coupable. Un seul homme, le jour où les sénateurs vouèrent des statues à Minerve et au prince pour la découverte de la prétendue conspiration, un seul, Thrasea, osa se lever et sortir : « Courage inutile et dangereux », dit Tacite ; inutile, non ; car cette protestation silencieuse montrait au moins qu’il y avait encore des âmes qui repoussaient l’universelle souillure, et lorsque partout s’obscurcissaient les notions morales, il fallait bien que quelqu’un, dût-il y périr, gardât pour le transmettre le dépôt sacré de la conscience humaine. Les stoïciens eurent dans Rome païenne cet honneur ; et Thrasea avec sa femme, fille de l’héroïque Arria, avec son gendre Helvidius Priscus, était alors le plus illustre représentant de cette école. Groupe isolé, ils ne pouvaient rien faire de plus que de donner au tyran la leçon de leur silence.

Mais cette leçon, il ne l’entendit même pas au milieu des acclamations publiques. Lorsqu’il revint de la Campanie à Rome, les tribuns sortirent à sa rencontre ; le sénat avait pris des habits de fête ; les femmes, les enfants, étaient rangés en troupes suivant le sexe et l’âge, comme dans les cérémonies religieuses ; et partout des amphithéâtres étaient dressés ainsi qu’on faisait pour les triomphes : la Rome impériale célébrait la fête du parricide, et Néron triomphait de la bassesse des Romains. Quelles pensées s’élevaient dans son esprit quand il traversait, pour monter au Capitole, les flots pressés de cette foule aussi coupable que lui-même, puisqu’elle se faisait si facilement sa complice ? Devant quels caprices, devant quels crimes hésitera-t-il maintenant que ce ne sont plus seulement leurs droits politiques que ces hommes ont remis dans ses mains, mais leur conscience ?

Poppée n’avait plus qu’Octavie à craindre. Cette jeune femme, chaste et sans appui, intéressait le peuple, et un reste d’affection pour cette royauté tombée protégeait auprès de Néron la fille de Claude. Octavie d’ailleurs n’essayait pas même de lutter. Douce et résignée, elle cédait le palais et les honneurs à son indigne rivale, qui, pour être plus sûre de son empire, éloignait Néron des affaires et le poussait au désordre.

Néron conducteur de chars

|

Le premier caprice qui lui vint fut de conduire des chars. Sénèque objecta la dignité du rang ; Néron savait son Homère : il cita les anciens héros, et Apollon, le cocher divin, et la mythologie, et l’histoire de la Grèce. Pour les Grecs, les jeux publics étaient une noble distraction, comme nos tournois l’ont été au moyen âge ; et ces solennités politiques et religieuses, lien de la nationalité hellénique, avaient encore formé le grand système d’éducation physique auquel ce peuple avait dû ses qualités militaires ; aussi les citoyens les plus distingués se faisaient honneur d’y paraître et d’y vaincre. A Rome, où l’on abandonnait ces jeux aux esclaves, ils étaient devenus ce que des esclaves pouvaient en faire, une école d’infamie, et ils marquaient d’une flétrissure tous ceux qui s’y mêlaient. Néron, le moins Romain des empereurs, ne voyait aucune honte à suivre ces pratiques étrangères. Il croyait copier la vie grecque et il n’en faisait que la parodie. Ses ministres se résignèrent : on forma dans la vallée du Vatican un enclos où, sous les yeux de sa cour, il pût déployer son adresse. Mais les applaudissements des courtisans lui étaient suspects de complaisance ; il voulut ceux du peuple, et le peuple admis applaudit bien davantage, de sorte que Néron crut avoir égalé la gloire des plus fameux dompteurs.

Mis en goût par ce succès facile, il voulut satisfaire aussi sa vanité de chanteur et de poète. Un théâtre de cour fut dressé, sur lequel, pour préparer les voies à l’impérial histrion, des consulaires, des femmes de premier rang, représentèrent les rôles les plus impudiques ; après quoi Néron vint y chanter des vers en s’accompagnant de la Iyre : une cohorte de prétoriens, des centurions, des tribuns, étaient là, avec Burrus, affligé et honteux, mais louant tout haut (59 de J.-C.).

|

Dans sa passion pour les modes de la Grèce, il imagina, l’année suivante, d’instituer un concours entre les orateurs et les poètes, puis « les jeux Néroniens » célébrés tous les cinq ans aux frais de l’État, et où devaient se disputer des prix de musique, de courses à cheval et d’exercices gymniques. Au premier concours, les juges lui décernèrent naturellement la palme de l’éloquence et de la poésie ; afin de ne pas demeurer en reste avec eux, le sénat décréta des remerciements aux dieux pour cette victoire qui décorait Rome d’une gloire nouvelle, et les vers du poète césarien, gravés en lettres d’or, furent dédiés à Jupiter Capitolin. Mais des décrets serviles, les autres empereurs en avaient eu ! Néron obtint davantage : durant son règne si court, quatre cents sénateurs, six cents chevaliers, descendirent dans l’arène comme gladiateurs. Ils n’eurent même pas l’honneur qu’y trouvaient les esclaves : celui d’une mort courageusement donnée ou reçue : Néron, pour une fois au moins, défendit les coups mortels. Cependant il en fit combattre d’autres contre les bêtes, qui étaient bien capables de ne pas imiter cette réserve. Suétone dit : « Beaucoup d’emplois du cirque furent remplis par des chevaliers et des sénateurs. » |

Néron vainqueur aux jeux de la

Grèce

|

« Chaque jour, durant ces jeux, on distribuait au peuple des provisions et des présents de toute espèce : des oiseaux par milliers, des mets à profusion, des bons payables en blé, des vêtements, de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, des perles, des tableaux, des esclaves, des bêtes de somme, des bêtes sauvages apprivoisées, et enfin jusqu’à des vaisseaux, des îles, des terres. » Pour la populace de Rome, l’empire était une table bien servie.

Néron avait alors vingt-deux ans. Malgré l’adultère de Poppée, le meurtre de Britannicus et celui d’Agrippine, malgré des débauches honteuses et des scandales publics, Sénèque et Burrus s’applaudissaient de leur tolérance. Ils croyaient avoir gagné, en échange des crimes qu’ils n’avaient pas empêchés et des plaisirs qu’ils laissaient au prince, la liberté pour eux-mêmes de faire le bien de l’État.

Rome, en effet, et l’Italie, et les provinces, vivaient paisiblement. La ville, quoi qu’en dise Tacite, n’était pas chaque nuit mise au pillage par Néron. Les promesses faites par l’empereur à son avènement étaient encore observées. Le sénat, les consuls, étaient occupés d’importantes affaires, et l’on recherchait les charges, ce qui ne s’était pas vu depuis longtemps. En l’an 60, il y eut pour la préture, que le sénat donnait, des brigues violentes qui nécessitèrent l’intervention du prince. Néron termina le conflit en dédommageant, par le commandement d’une légion, chacun des trois candidats qui n’avaient pas été nommés. Les lois étaient exécutées, les crimes punis, même sur des coupables puissants. Un tribun du peuple fut, pour un meurtre, frappé des peines portées par la loi Cornelia, de Sicariis ; un sénateur, plusieurs chevaliers, un questeur, furent déportés pour supposition de testament (61 de J.-C.). Un familier du palais, accusé de vendre la faveur du prince, ayant insulté dans un écrit le sénat et les pontifes, l’empereur évoqua la cause et le bannit de l’Italie. La loi de majesté vieillissait oubliée : depuis Claude, on ne s’en était plus servi. Néron avait bien relégué à Marseille Cornelius Sylla, accusé d’avoir voulu le surprendre et le tuer dans une de ses nuits de débauche. Le fait était faux, car si l’on conspirait souvent à la curie, les affranchis, pour se rendre nécessaires, inventaient plus souvent encore au palais des conspirations. L’exil de Sylla était le prélude de la guerre que Néron fera bientôt à tous ceux qu’il regardera comme des prétendants. Dans cet État si mal constitué, l’empereur régnant expiait sa tyrannie par la terreur que lui causait l’empereur futur. Cependant il n’y avait pas encore eu de meurtres juridiques ; on avait même entendu le prince, durant une maladie, parler de ceux qui pourraient le remplacer et nommer un personnage, Memmius Regulus, qui eût été digne en effet de l’empire. Mais un autre Romain, de mœurs antiques, Rubellius Plautus, issu des Jules par sa mère, ayant, malgré sa réserve et l’obscurité où il se tenait, attiré sur lui les regards, Néron lui commanda d’aller vivre sur les terres qu’il possédait en Asie, et de faire ce sacrifice à la tranquillité de la ville (60 de J.-C.) ; deux ans après, il l’y fit tuer. Ce ne fut qu’en 62 qu’on vit la première accusation de majesté. Un préteur, Antistius Sosianus, récita au milieu d’une compagnie nombreuse un poème satirique contre Néron. Déféré au sénat, il fut condamné, sur l’avis de Thrasea, à la déportation dans une île, avec confiscation des biens. Thrasea n’avait invoqué que la loi sur les libelles : détour habile qui laissait dans le fourreau l’arme terrible dont on ne se servait que trop une fois qu’elle était tirée. Même sentence à l’égard de Fabricius Veiento pour des libelles contre le sénat et les pontifes : il fut chassé d’Italie, et le prince fit brûler ses ouvrages, « qu’on rechercha et qu’on lut avec avidité, dit Tacite, tant qu’il y eut péril à le faire, et qui tombèrent dans l’oubli dès qu’il fut permis de les posséder. » Cornutus n’avait prononcé qu’un mot. Néron voulait écrire l’histoire de Rome, en quatre cents livres et en vers : « C’est beaucoup, dit-il, personne ne les lira ». Ce mot le fit exiler.

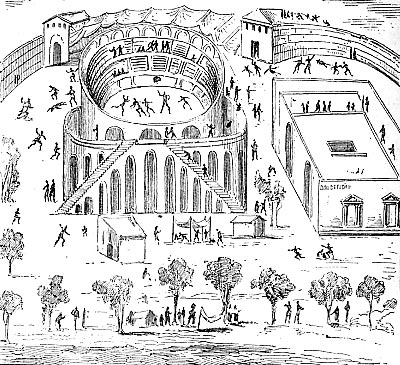

L’Italie ne se repeuplait point, parce que l’importation étrangère des blés, les grands domaines qui s’accumulaient par les confiscations dans les mains du prince et de ses favoris, enfin l’émigration continue de la population libre, rendaient l’agriculture onéreuse et les campagnes désertes. Néron voulut envoyer des vétérans coloniser Antium et Tarente où il n’y avait plus d’habitants ; pas un ne s’y rendit : ils aimaient mieux s’établir dans les provinces où ils avaient servi. La Campanie seule, dans la péninsule, était florissante grâce à son beau ciel et à son immense commerce. Pouzzoles était si riche, qu’elle avait des combats de gladiateurs auxquels toute la Campanie accourait, même des émeutes de nobles et de plébéiens, comme Rome autrefois. D’autres s’oubliaient jusqu’à s’armer en guerre contre leurs voisins. On apporta un jour à Rome un grand nombre de gens de Nucérie blessés et mutilés dans une sanglante mêlée avec ceux de Pompéi, et le sénat dut intervenir : Pompéi perdit pour dix ans le droit de donner des combats de gladiateurs ; toutes les associations non autorisées furent dissoutes et plusieurs citoyens condamnés à l’exil.

Combat entre les Nucériens et les

Pompéiens

|

Un châtiment plus terrible lui arriva d’un voisin qu’elle ne redoutait pas. En 65, le Vésuve, tranquille depuis des milliers d’années, s’agita, sans toutefois ouvrir son cratère, et cette agitation souterraine fut assez forte pour détruire presque entièrement Pompéi et Herculanum. Les habitants de ces villes, jusqu’alors heureuses, étaient riches ; ils relevèrent bien vite leurs ruines. Un citoyen, Nonius Balbus, rebâtit à lui seul les murs et la basilique d’Herculanum, et nous avons encore les statues que, dans leur reconnaissance, ses compatriotes lui élevèrent ainsi qu’à son fils et aux membres de sa famille.

Syracuse, une des grandes étapes du commerce d’Alexandrie, sollicitait la permission de multiplier ses jeux et de dépasser, pour les luttes du cirque, le nombre de combattants fixé par la loi. Thrasea fit à cette proposition l’honneur de la combattre. Peut-être le rigide stoïcien voyait-il plus loin que ne le dit Tacite et avait-il, pour refuser cette dispense des lois, d’autres raisons que celles qu’on trouve dans l’historien. Il pouvait juger ce qu’avaient fait de Rome son amphithéâtre, ses distributions de blé, sa populace oisive, et il redoutait, pour les villes des provinces, si empressées à imiter la capitale, la même corruption et les mêmes misères. Mais Thrasea ne fut point écouté, et cette manie de prendre Rome pour modèle gagnera jusqu’aux plus lointaines cités : les Trévires seront au cirque le jour où les Barbares surprendront leur ville.

Le bonheur n’a pas d’histoire ; une vie paisible et douce dans le calme et le bien-être s’écoule obscurément et sans bruit. L’absence d’événements dans les provinces serait donc une raison de les croire heureuses, alors même qu’on ne saurait pas la métamorphose que dans l’espace de peu d’années les plus importantes ont subie. Que l’on compare l’Espagne de Strabon avec celle de Pline, la Gaule de l’un avec celle de l’autre. Cependant, entre ces deux écrivains, il n’y a pas l’intervalle d’un demi-siècle. Au temps où nous sommes arrivés on trouve deux faits significatifs : l’un de l’an 60, l’autre de l’année précédente. Un tremblement de terre avait renversé Laodicée, une des grandes villes d’Asie. Ses habitants la rebâtirent avec leurs seules ressources, sans daigner solliciter un secours qui ne leur eût pas été refusé ; ils se trouvaient trop riches pour tendre la main à l’empereur. Mais qu’un incendie désole la capitale, et les provinciaux lui offriront ce que dans une pareille calamité ils ne demandent plus pour eux-mêmes ; Lyon seul donnera 4 millions de sesterces. Dans la Cyrénaïque, d’immenses domaines, propriété de l’ancien roi Apion, appartenaient à l’État, mais ils avaient été envahis ; Claude en avait fait faire une recherche exacte par le propréteur Acilius Strabon. Les Cyrénéens prétendirent qu’il y avait prescription ; ce n’était pas exact, car les lois romaines n’accordaient pas que les droits de l’État pussent jamais être périmés. L’affaire fut renvoyée par le sénat au prince ; il approuva les décisions du propréteur, parce qu’elles étaient légales, mais il céda aux alliés ce qu’ils avaient usurpé, parce que l’équité et la bonne politique le commandaient. Voilà quelle était la situation des villes dans les provinces, et l’esprit du gouvernement impérial, même sous Néron.

La prépondérance passait aux vaincus : la première place au sénat, comme le premier rang dans les lettres romaines, appartenait à un étranger, l’Espagnol Sénèque, et il était seul, un jour de modestie nécessaire, à s’étonner de cette fortune. A côté de lui vivait toute une colonie de ses compatriotes : ses deux frères, Gallion et Mela, dont le premier avait été gouverneur d’Achaïe et consul, tandis que le second s’enrichissait dans les emplois de finance ; son neveu, Lucain, le poète épique ; Martial, auteur d’épigrammes où se trouvent encore plus d’ordures que d’esprit avec la bassesse de la mendicité ; le géographe Pomponius Mela ; le rhéteur Quintilien, qu’on fait le législateur de l’éloquence, c’est-à-dire de ce qui échappe à toute loi, mais dont le livre est un véritable traité d’éducation ; enfin le Gaditain Columelle, assez hardi pour entreprendre tout à la fois de refaire le de Re rustica de Caton, celui de Varron, et d’achever les Géorgiques de Virgile. Cette colonie d’Espagne, à laquelle ne manquait aucune ambition littéraire, éclipsait celle de Gaule, qui avait d’abord tenu à Rome le haut du pavé et fourni Cornelius Gallus, le rival de Tibulle, l’historien Trogue Pompée, Votienus Montanus, une des victimes de Tibère, Domitius Afer, son orateur favori. Cependant le Marseillais Pétrone gouvernait encore la mode et la cour. L’Afrique était représentée par le stoïcien Cornutus ; l’Asie par Apollonius de Tyane, qui toutefois ne s’arrêta guère à Rome ; la Grèce ou plutôt l’Épire, par Stace, le brillant improvisateur. L’Italie semblait épuisée, et à l’amertume des paroles de ses poètes on pouvait reconnaître la reine délaissée.

Cette littérature de décadence, où le procédé remplace l’inspiration, où les recettes d’école tiennent lieu de génie, où une foule de grammairiens et de rhéteurs enseignent au plus juste prix l’art d’inventer, quand l’esprit d’invention est mort, peut intéresser les curieux ; l’histoire n’a rien à y chercher, sauf quelques détails de mœurs et la preuve de l’abaissement de l’art. J’excepte les écrits philosophiques de Sénèque, qui fournissent pour l’étude des idées d’utiles renseignements. Cette invasion provinciale n’a donc pas profité aux lettres latines, par la raison que les provinciaux des régions de l’Ouest, du Sud et du Nord n’avaient point de littérature indigène qui pût déterminer un courant nouveau et fécond dans la littérature nationale, comme le firent chez nous, à différentes époques, ceux qui s’inspirèrent de Lope de Vega, de Shakespeare et de Gœthe. N’apportant rien de leurs provinces, ils se mettaient à l’école de leurs maîtres et puisaient dans une source tarie. Les meilleurs écrivains de ce temps jusqu’au milieu du second siècle, Tacite, Juvénal, les deux Pline, sont encore des Romains.

Les charges publiques étaient envahies comme la littérature : on voyait l’Espagnol Gallion commander à l’Achaïe, l’Aquitain Vindex à la Lugdunaise, le Grec Florus à la Judée, le Juif Alexandre à l’Égypte. Les provinciaux prenaient au sérieux leur droit de veiller sur la gestion des magistrats impériaux, et la fortune ou la honte de nobles familles dépendait de l’insulaire ou du Bithynien qui apportait à Rome, au nom de sa province, des actions de grâces ou des plaintes. Un gouverneur de la Cyrénaïque, accusé par les habitants, fut chassé du sénat. Le Crétois Timarchos se vantait de faire à son gré récompenser ou punir les proconsuls qui avaient gouverné son île. La prétention était impertinente ; mais elle montre comme ces peuples étaient prêts à l’action publique, si on leur en eût ouvert la carrière, et comme il eût été facile de les faire sortir de leurs municipes pour les amener à la conception d’un grand État, s’ils y avaient trouvé une place assurée et digne.

Le vieux parti romain, qui dans les provinciaux voyait toujours des vaincus et des sujets, s’irritait de leur intervention dans les affaires publiques. Thrasea, dans le sénat, Tacite, dans l’histoire, se sont faits les organes de ses ressentiments. « Autrefois, fait dire l’historien à l’orateur, les nations tremblaient devant nous, dans l’attente du jugement d’un seul homme, préteur, proconsul ou simple envoyé du sénat. Maintenant c’est nous qui portons nos hommages et nos adulations à l’étranger. Le moindre d’entre eux nous fait décerner des remerciements et plus souvent des accusations. Aussi chaque administration commence avec fermeté, et finit avec faiblesse, parce que nos proconsuls, aujourd’hui, ressemblent bien moins à des juges sévères qu’à des candidats qui sollicitent des suffrages. » Et n’osant retirer aux provinciaux le droit de réclamer justice, il voulait qu’on leur interdît de demander des récompenses. Un sénatus-consulte proposé par le prince et sans doute rédigé par Sénèque, ce provincial si peu aimé des provinciaux, défendit aux assemblées des provinces de s’occuper à l’avenir de pareilles questions. C’était la mutilation d’un ancien droit qu’il convenait, au contraire, d’étendre en le transformant. Heureusement ce décret tomba bien vite en désuétude, aboli qu’il fut à la mort de Néron.

Ainsi les provinciaux travaillaient, perçaient des routes, jetaient des ponts, défrichaient le sol, disputaient aux Romains d’origine les honneurs littéraires, même les fonctions publiques. Sans doute, beaucoup de grandes villes copiaient Rome, et la vie n’y était pas meilleure. Mais Tacite parle des vieilles mœurs italiennes qui se conservaient au fond de l’Apennin, et il nous montre l’embarras des députés provinciaux assistant, la rougeur au front, aux représentations théâtrales de Néron. Dans les camps surtout, au milieu de ces légions retenues depuis Auguste en face des Barbares et du danger, la discipline, le courage, l’habitude des rudes labeurs, s’étaient conservés. Par là s’explique ce contraste de princes insensés et d’un empire paisible. Cette domination de Rome était si nécessaire, qu’elle se maintenait toute seule. Jusque alors le monde ancien avait vécu sous le régime de la force ; malgré beaucoup d’arbitraire encore et beaucoup de cruauté, il entrait dans le régime du droit, et il en gardera une longue reconnaissance.

Corbulon

|

Les premiers événements militaires du principat de Néron eurent l’Orient pour théâtre. Dès l’an 54, les Parthes sous Vologèse avaient envahi l’Arménie ; de promptes et énergiques mesures : les légions de Syrie complétées, la fidélité des chefs de la petite Arménie et de la Sophène assurée par la concession du titre de roi, des ponts jetés sur l’Euphrate, Corbulon envoyé en Orient et un rival suscité à Vologèse, décidèrent ce monarque à livrer des otages ; son frère Tiridate resta toutefois en possession de l’Arménie (an 55). Corbulon, gêné par la rivalité du gouverneur de Syrie, Ummidius Quadratus, qu’on lui avait associé, et plus encore par la désorganisation de l’armée d’Orient, n’avait pu faire mieux. Demeuré seul à la tête des troupes, à la mort de son collègue, il passa trois années à rétablir la discipline, qu’avait compromise un trop long séjour des soldats dans les villes efféminées de la Syrie. Il renvoya les vétérans, obtint une légion de Germanie, des auxiliaires galates et cappadociens, et les garda tous, même l’hiver, sous la tente, prêchant d’exemple autant que de parole, travaillant lui-même, tête nue, aux retranchements. Quand il fut sûr de ses légions et qu’il vit Vologèse occupé par un soulèvement de ses provinces orientales, il envahit l’Arménie, déjoua les attaques comme les ruses de Tiridate, et lui prit sa capitale, Artaxata, qu’il livra aux flammes. Avec des fatigues extrêmes, il passa de la vallée de l’Araxe dans celle du Tigre, où il s’empara de Tigranocerte. Il avait ainsi traversé deux fois presque toute l’Arménie, et ce royaume semblait dompté ; on envoya de Rome pour le gouverner le petit-fils d’un ancien roi de Cappadoce, Tigrane, à qui Corbulon laissa quelques troupes. Il eut soin, pour rendre, dit Tacite, son administration plus facile, de donner aux rois alliés de l’Ibérie, du Pont, de la petite Arménie et de la Commagène, les districts arméniens voisins de leurs États (an 60). |

|

Mais Tigrane, à peine échappé aux voluptés de Rome, voulut trancher du conquérant. Il osa provoquer les Parthes par une invasion dans l’Adiabène. A la nouvelle de cet outrage, Vologèse, poussé par les grands de son empire, abandonna la guerre d’Hyrcanie et prépara un armement formidable. Corbulon même s’alarma de cet élan national et demanda qu’un second général défendît l’Arménie pendant qu’il soutiendrait sur l’Euphrate le principal effort des Barbares. Cette division des forces amena des revers. Corbulon empêcha bien les Parthes d’envahir la Syrie, mais Cæsennius Pætus, qui commandait en Arménie, se laissa vaincre et enfermer dans son camp, avec les débris de deux légions. Bientôt à bout de courage comme de patience, il traita avec Vologèse, promit d’évacuer l’Arménie et ramena dans la Cappadoce ses enseignes humiliées (62). Cette défaite releva la gloire de Corbulon, et, après un conseil tenu avec les principaux du sénat, Néron l’investit de pouvoirs presque aussi étendus qu’avaient été ceux de Pompée contre Mithridate. Auguste et Tibère ne confiaient ces grands commandements qu’à des princes de leur maison ; mais le palais était vide autour de Néron, il ne restait plus personne de la famille des Jules ; force était donc de recourir à un soldat parvenu, qui bientôt deviendra suspect. Corbulon n’eut pas besoin de combattre : Vologèse lui demanda la paix sur les lieux mêmes, théâtre de son récent triomphe ; et le Romain oubliant Tigrane, son ancien protégé, promit de reconnaître Tiridate, si le frère du roi des Parthes déposait devant les légions son diadème, puis allait à Rome reprendre des mains de Néron la couronne d’Arménie (65). L’empire conservait donc ses avantages : l’Arménie restait un État feudataire, comme Auguste et Tibère l’avaient voulu, et comme le demandait la sécurité des provinces asiatiques. La guerre Parthique avait mauvais renom : depuis Crassus et Antoine, elle avait toujours donné quelques inquiétudes. Aussi les succès de Corbulon causèrent une joie générale, et les médailles frappées cette année portent l’image d’un autel de la Paix. |

Tiridate, roi d'Arménie

|

On avait pu sans danger tirer, pour cette guerre, des troupes de la Pannonie et des bords du Rhin ; car tout le long de cette frontière régnait une paix profonde, qui durant tout ce principat ne fut pas une seule fois troublée. Plautius Ælianus, le premier conquérant de la Bretagne sous Claude, commandait dans la Mœsie. Cet habile général, privé d’une partie de ses forces, que Corbulon avait appelées à lui, n’en fit pas moins respecter sur le Danube le nom romain. Il traita avec les Bastarnes et les Roxolans, obligea plusieurs rois jusqu’alors inconnus aux Romains de venir dans son camp adorer les enseignes des légions et les images de l’empereur. Il força même, bien loin de la Mœsie, les Scythes à lever le siège d’une ville située au delà du Borysthène, et apprit aux officiers romains à tirer une grande quantité de blé de ces pays où la nature a déposé si libéralement les éléments d’une inépuisable fécondité. La rive droite du Danube était dépeuplée ; il y transporta cent mille Barbares, mais eut soin de les disperser en des villages où, mêlés aux colons romains, ils s’habituèrent aux arts de la paix. La prospérité de ces régions, naguère désertes, fut rapide ; dans un siècle et demi toute la force de l’empire paraîtra s’y être réfugiée.

Dans la vallée moyenne du Danube, les Suèves de la Moravie restaient paisibles, et les Marcomans ne s’étaient pas encore relevés de leurs désastres. Plus haut, l’œuvre de la colonisation avançait dans les terres décumates qui couvraient les sources du grand fleuve et l’Helvétie. Aussi les légions de la Germanie Supérieure ne voyaient point d’ennemis devant elles ; celles du Rhin inférieur avaient à peine de loin en loin une alerte. Un jour des Frisons voulurent s’établir sur des terres vagues et désertes ; quelques cavaliers auxiliaires suffirent à les chasser. Leurs députés étaient cependant venus à Rome solliciter cette concession. Conduits au théâtre, ils virent sur les bancs du sénat des personnages en costumes étrangers. « Ce sont des députés, leur dit-on, de nations braves et fidèles, à qui le prince accorde cet honneur. — Il n’y en a pas, s’écrièrent-ils, de plus braves ni de plus fidèles que les Germains » ; et ils allèrent, aux applaudissements du peuple, prendre place à côté d’eux.

Malgré ces protestations de dévouement, leur demande fut repoussée. Peu après, une tribu plus puissante, les Amsibares, chassés par les Chauques, sollicitèrent un établissement au bord du Rhin. Leur chef était un vieux guerrier qui avait servi sous Tibère et sous Germanicus. « Il venait, disait-il, couronner un attachement de cinquante années, en mettant sa nation sous la puissance de Rome. » Comme aux Frisons, il leur fut durement répondu de s’éloigner, et, sur la nouvelle qu’ils nouaient une alliance avec les tribus voisines, les légions prirent les armes. Au seul bruit de leur marche tout s’apaisa. Les Amsibares, restés seuls, reculèrent, et mendièrent partout un asile, qui leur fut partout refusé, comme si la colère de Rome les suivait au fond de la Germanie. Ils errèrent misérablement chez les Usipiens et les Tubantes, puis chez les Cattes et les Chérusques, marquant leur route avec les ossements de leurs guerriers, de sorte qu’il parut bientôt ne plus rien rester de cette grande tribu : Tacite la croyait anéantie. Elle reparaîtra plus tard ; et, sous le nom redouté de Francs, les Amsibares entreront en vainqueurs dans le monde romain, où ils se présentaient alors en suppliants.

Repousser les Germains de la rive gauche du Rhin était d’une bonne politique, mais, à la condition de ne pas faire le désert entre la Gaule et les Barbares. En s’interdisant les conquêtes pacifiques, on empêchait le rayonnement de la civilisation romaine qui eût éveillé sur la rive droite du fleuve l’industrie, le commerce et la vie sociale, barrière plus sûre que les solitudes où accourront les plus braves des Barbares, dès qu’ils sentiront trembler, dans la main de l’empire, l’épée de César, de Drusus, de Germanicus et de Tibère. Mais Auguste l’avait dit : plus de guerre avec les Germains. On aimait mieux encourager leurs querelles, et, du haut des retranchements du Rhin et du Danube, contempler leurs luttes, comme à l’amphithéâtre les combats de gladiateurs. « Cet été (58), dit Tacite, les Hermundures et les Cattes se livrèrent une grande bataille ; ceux-ci furent défaits. Les deux partis avaient dévoué à Mars et à Mercure l’armée qui serait vaincue. Selon ce vœu, hommes, chevaux, tout ce qui appartenait aux Cattes fut exterminé. Ainsi les Barbares tournaient contre eux-mêmes leur rage. » Et ailleurs : « Les Bructères ont été chassés et anéantis par une ligue des nations voisines qu’a soulevée contre eux la haine de leur orgueil, l’appât du butin, ou peut-être une faveur particulière des dieux pour nous. Le ciel ne nous a pas même envié le spectacle du combat. Soixante mille Barbares sont tombés, non sous le fer des Romains, mais ce qui est plus admirable, devant leurs yeux et pour leur plaisir. Puissent, ah ! puissent les nations, à défaut d’amour pour Rome, persévérer dans cette haine d’elles-mêmes, puisque la fortune n’a désormais rien de plus à nous offrir que les disgrâces de nos ennemis. »

Avec cette politique de paix, il ne restait aux généraux d’autre moyen attirer sur eux l’attention de l’empereur que d’occuper leurs soldats à des travaux utiles. Corbulon leur en avait donné l’exemple sous Claude ; deux légats de Néron entreprirent, l’un d’achever la digue commencée soixante-trois ans auparavant par Drusus, pour contenir le Rhin, l’autre de couper le plateau de Langres pour joindre la Moselle à la Saône. Cette dernière opération échoua par la jalousie du gouverneur de la Belgique ; et pendant dix-huit cents ans personne n’osa réaliser la grande conception du général romain.

Dans la Bretagne, la limite des possessions romaines était mal déterminée ; ni le Nord ni l’Ouest n’étaient soumis. Sous Didius Gallus et sous Veranius son successeur, il y avait eu de continuels tiraillements. Pour en finir avec ces troubles, Suetonius Paulinus, le rival de gloire de Corbulon, se décida à traverser les montagnes de l’Ouest, et à mettre la main sur le sanctuaire de la religion druidique, l’île de Mona (Anglesey), où siégeait le haut collège des prêtres et d’où partaient les exhortations, les conseils, les plans de révolte. L’île est séparée de la Bretagne par un étroit canal ; les soldats hésitèrent un moment, en voyant sur la rive opposée une troupe nombreuse, au milieu de laquelle couraient des femmes telles qu’on peint les Furies, dans un appareil funèbre, les cheveux épars, et agitant des torches enflammées. Tout autour étaient les druides, qui, les mains levées vers le ciel, prononçaient d’horribles imprécations. L’action fut cependant promptement décidée : la hache des légionnaires abattit leurs vieilles forêts et brisa ces autels grossiers, où ils cherchaient la volonté d’Hesus et de Taranis dans les entrailles de victimes humaines. Ce fut le dernier combat des druides.

Au même moment éclatait une révolte sur les derrières de l'armée. Le roi des Icènes avait légué à Néron la moitié de ses biens. On n’en mit pas moins de lourds impôts sur son peuple, qu’on poussa en même temps à de folles dépenses pour lesquelles les banquiers de Rome fournissaient des fonds à de ruineux intérêts : au témoignage de Dion, Sénèque fut un de ces impitoyables usuriers. Le roi des Icènes, par cette largesse, avait cru assurer une sauvegarde à sa famille ; sa femme Boadicée et ses deux filles n’en furent pas moins victimes des plus brutales violences. En l’absence de Suetonius, les centurions et les vétérans de Camulodunum (Colchester) commettaient mille excès, chassaient les Bretons de leurs maisons, de leurs champs, et les traitaient en captifs plutôt qu’en sujets. Ces désordres ne s’étendaient pas au delà du territoire de la nouvelle colonie ; mais le procurateur Decianus pressurait la province entière ; et il s’était abattu sur elle une nuée d’Italiens et de provinciaux qui exploitaient la récente conquête, surtout ses mines de plomb et d’étain dont les produits passaient en Gaule. Plus de cent mille étrangers étaient déjà établis dans la Bretagne, tant la civilisation romaine s’étendait vite sur les pays que les armes lui ouvraient ! Londinium, sur la Tamise, était déjà l’entrepôt d’un grand commerce ; Verulamium lui cédait à peine en opulence ; d’autres cités encore s’élevaient, avec les institutions et les mœurs de l’Italie : Camulodunum avait le temple et le sacerdoce du « divin Claude ». Et il n’y avait pas dix-huit ans que les légions étaient descendues dans l’île ! Cette invasion en pleine paix, ces coutumes étrangères, cette prise de possession de la Bretagne par une société nouvelle, plus encore que les exactions des procurateurs et que la rapacité des usuriers, soulevèrent les tribus orientales. Boadicée s’était mise à leur tête ; Camulodunum fut pris et incendié ; une légion en partie exterminée ; Londres, Vérulam, détruits, et leurs habitants, hommes, femmes, enfants, égorgés ou mis en croix. Quatre-vingt mille alliés ou citoyens périrent.

Nérion lauré

|

Suetonius, accouru de l’île de Mona, n’avait pu réunir que dix mille hommes. Il offrit cependant la bataille à l’immense armée des Barbares, dont Boadicée parcourait les rangs, avec ses deux filles sur son char, leur demandant de venger son honneur et leur liberté ravie. « Aujourd’hui, s’écriait-elle, il faut vaincre ou mourir, et je vous en donnerai l’exemple. » La bataille fut ce qu’elle devait être avec un général et des soldats tels que ceux qui défendaient, ce jour-là, la cause de Rome. Il resta, dit-on, sur le champ de bataille jusqu’à quatre-vingt mille Barbares, hommes ou femmes, car ils avaient amené leurs femmes pour qu’elles vissent leur triomphe. Boadicée tint parole, elle s’empoisonna. La province retomba de ce seul coup sous le joug (61). Mais Suetonius y perdit son commandement. Dénoncé à Rome par le procurateur impérial, cause de sa sévérité, il vit arriver un affranchi de Néron qui soumit sa conduite à une enquête. Le glorieux général, vaincu par un ancien esclave, fut rappelé (61).

Les légions romaines maintenaient donc, en Occident comme en Orient, leur vieille renommée, et, grâce à leur courage, on pouvait croire encore l’empire sous la direction énergique et sage de ses premiers chefs. Mais cette habileté, cette modération du gouvernement impérial, tenaient à deux hommes, Burrus et Sénèque. Le premier mourut en 62, non sans quelque soupçon d’empoisonnement ; Néron lui donna pour successeur, comme préfet du prétoire, l’impur Sophonius Tigellinus. Inquiet de son isolement, Sénèque voulut quitter la cour et rendre ses immenses richesses au prince, qui s’irrita de cette accusation contre son amitié et le retint ; mais le philosophe, tout en gardant ses biens, renvoya ses courtisans, ferma sa maison, et, sous prétexte d’études, vécut loin des affaires. C’était trop tôt ou trop tard, surtout trop tard. Burrus mort et Sénèque éloigné, la tyrannie déborda. Si elle s’était déjà inondée par des coups terribles, du moins elle n’avait frappé qu’à de longs intervalles ; maintenant que Tigellinus et Poppée restent maîtres de la cour, nous allons revoir les extravagances et les cruautés de Caligula. Ce n’est pas que Néron ait changé. Il était contenu par les uns ; il fut excité par les autres, et les premiers excès en amenèrent de plus grands. Tigellinus avait été nommé préfet du prétoire avec Fœnius Rufus ; ce partage ne lui donnait que la moitié de la place de Burrus : pour l’avoir entière, il flatta les caprices ou les haines du prince. Il prétendit que Sylla, relégué à Marseille, et Plautius, en Asie, voulaient soulever les armées du Rhin et de l’Euphrate. Néron envoya chercher leur tête : l’un fut tué à table, l’autre au milieu de ses exercices habituels de gymnastique.

|

Pour sceller son alliance avec la concubine, Tigellinus poussa Néron à répudier Octavie : on supposa un adultère avec un esclave égyptien. Ses affranchies furent mises à la torture ; plusieurs cédèrent à la violence des tourments, mais le plus grand nombre résista, une entre autres qui repoussa les questions de Tigellinus par une sanglante et véridique injure. Cependant le divorce est prononcé, et Octavie, renvoyée du palais, puis de Rome, est reléguée, sous une garde de soldats, en Campanie. Le peuple, qui avait pour les destins de l’empire, pour la vie ou la mort des grands, une parfaite indifférence, surtout les femmes, qu’une injustice conjugale révolte bien plus qu’un crime d’État, aimaient cette fille de Claude à qui l’on avait tué son père, sa mère, son frère, et qu’une prostituée chassait du trône à vingt ans. Quand la nouvelle s’en répandit dans les rues, des murmures éclatèrent, non pas en secret comme chez les consulaires, mais tout haut : la populace pouvant risquer davantage, parce qu’elle avait moins à craindre. Néron n’était point brave : il s’inquiéta et rappela Octavie. Aussitôt le peuple courut joyeux au Capitole pour remercier les dieux ; il renversa les statues de Poppée, couvrit de fleurs celles d’Octavie, et faisant, pour la première fois depuis bien longtemps, une émeute au nom de la morale outragée, il pénétra jusque dans le palais avec des cris de haine et de mépris pour la nouvelle impératrice. Mais des soldats parurent armés de fouets, et cette foule d’esclaves se débanda lâchement. La vengeance de Poppée fut terrible. |

Poppée

|

L’information faite parmi les esclaves d’Octavie n’avait convaincu personne ; il fallut combiner une machination infâme. Anicetus, ce préfet de la flotte qui avait assassiné Agrippine, était un personnage prêt à tout faire : on le mande ; il débarrassera, lui dit-on, l’empereur de sa femme, comme il l’a délivré de sa mère. Cette fois, il ne sera besoin ni d’un coup de main ni d’un coup de poignard : il s’avouera le complice des adultères d’Octavie et se laissera condamner à un doux exil. S’il accepte, il recevra secrètement de grandes richesses ; s’il refuse, la mort. Anicetus n’hésite pas ; il se vante tout haut d’avoir violé la couche impériale et va jouir en Sardaigne d’une opulente infamie. Alors Néron, qui reprochait naguère à Octavie sa stérilité, l’accuse dans un édit public d’avortements provoqués pour cacher ses désordres, d’intrigues avec Anicetus pour soulever la flotte de Misène ; et il la relègue dans l’île de Pandataria, où bientôt lui arrive un arrêt de mort. La malheureuse jeune femme n’avait pas la trempe stoïque que ces temps exigeaient : elle ne voulait pas mourir. Ses plaintes, ses larmes, n’adoucissent point les centurions ; on lui lie les membres ; on lui ouvre les veines, et, comme son sang glacé par la terreur coulait trop lentement, on la jette dans un bain brûlant qui l’étouffe. Sa tête fut apportée à Rome et remise à Poppée : c’était l’usage ; au palais, on tenait à vérifier les ordres de mort, même à jouer avec ces débris livides. Les sultans aussi ont garni les portes du sérail de trophées sinistres ; du moins ils n’insultaient pas à la mort.

Il y eut encore des gens presque aussi coupables que les trois complices de cette tragédie infâme : les sénateurs, pour remercier les dieux d’avoir sauvé l’empereur des trames d’Octavie, décrétèrent que des offrandes publiques seraient faites dans tous les temples. En ce temps-là, le sénat de Rome valait moins que sa populace.

D’autres meurtres suivirent parmi les affranchis : Poppée voulait renouveler le palais impérial. Doryphore fut empoisonné pour avoir combattu son mariage ; Pallas parce qu’il faisait trop longtemps attendre d’immenses richesses ; Sénèque même fut inquiété par une accusation. Une fille que Poppée donna à l’empereur augmenta son crédit. Pour célébrer cet événement, le sénat voua des temples, des combats religieux. Mais à peine le bruit des fêtes avait-il cessé que l’enfant mourut. Néron montra une douleur aussi grande que l’avait été sa joie. Les pères conscrits le consolèrent en faisant de sa fille une déesse.

|

Dans cet esprit mobile et violent, aucune impression ne durait longtemps. Des plaisirs indignes, des débauches honteuses, succédèrent aux larmes et sa passion pour le théâtre le reprenant, il courut à Naples faire entendre au peuple cette « voix divine » qui n’avait encore charmé que les courtisans. L’expérience ne parut pas réussir à son gré ; car il parla de passer en Achaïe, « les Grecs seuls sachant écouter ». Cependant il prenait grand soin de discipliner son auditoire. De jeunes chevaliers avec une troupe de cinq mille plébéiens divisés en cohortes et exercés à battre des mains à propos, à varier, à graduer les applaudissements, le suivaient partout. On les appelait les Augustiani, et leurs chefs avaient un traitement de 40.000 sesterces. La populace de Rome, qui craignait pour sa subsistance, si le prince s’éloignait, le retint : le chef de l’empire était surtout pour elle l’intendant des vivres. Néron, arrêté d’ailleurs par un mauvais présage, demeura et prouva à sa manière sa reconnaissance pour une popularité dont il jugeait mal les motifs. Il monta à Rome même sur le théâtre et chanta devant le peuple entier. Le sénat, pour prévenir cette horde, lui avait décerné d’avance le prix du chant ; il n’en voulut pas. « Je n’ai besoin, dit-il, ni de la brigue ni de l’autorité du sénat ; je veux l’égalité avec mes rivaux et des couronnes qui ne soient dues qu’à l’équité des juges. » En effet, il s’assujettit à toutes les lois prescrites aux musiciens : à ne point s’asseoir, à ne point cracher, à ne se moucher jamais, à n’essuyer la sueur de son front qu’avec la robe qu’il portait, et, après le chant, à mettre un genou en terre, à tendre respectueusement la main vers l’assemblée, à solliciter avec l’air de la crainte la sentence des juges. Qu’on ne se fie pas trop à cette humble attitude, car la loi de majesté, et les délateurs, et les soldats épars sur les gradins, veillent à l’inviolabilité du vaniteux artiste. Il y a maintenant un nouveau crime, celui d’applaudir mal ou de paraître indifférent : Vespasien courut risque de la vie pour s’être un moment assoupi dans une de ces représentations qui duraient des jours entiers. |

Néron citharède

|

D’autres fois, il faisait des places publiques de Rome des salles d’orgie et de débauche. Je n’ose répéter, même après le grave Tacite, le récit de cette fête donnée par Tigellinus sur l’étang d’Agrippa dont les bords étaient garnis de maisons où les plus illustres matrones rivalisaient de honte avec d’impures courtisanes qui couraient nues sur la rive opposée : danses obscènes, chants lascifs, orgies monstrueuses, et, dernière abomination, l’empereur prenant pour époux un débauché infâme, en présence des aruspices, avec le voile nuptial et les torches d’hyménée. Si vous croyez que cette fois Tacite exagère, interrogez Pétrone ; mais on lit Pétrone, on ne le cite pas. Il faut donc renoncer à peindre cette folle société des héritiers de Caton et de Brutus, enivrée de paix, de richesse, de bonheur ; oublieuse du passé qu’elle ne pouvait comprendre ; insouciante de l’avenir qu’elle ne voulait pas sonder, parce qu’elle croyait à une puissance fatale qui entraînait toute chose irrésistiblement ; d’autant plus pressée de jouir, pour user en d’irritantes débauches le moment présent, le seul dont elle ne doutât pas. Pétris de boue et de sang, comme on l’avait dit de Tibère, ces hommes jouaient avec la vie, la honte et la mort, versaient le poison couronnés de fleurs, ou frappaient de l’épée entre deux plaisirs ; donnant, recevant le coup fatal sans remords, presque sans regrets, comme, à la fin d’une orgie, les convives fatigués brisent les coupes, s’affaissent et tombent.