LXXV - Néron (13 oct. 54 - 9 juin 68) |

|

|

|

V - Vindex

Corbulon

|

Mais voici qu’aux crimes Néron va ajouter des fautes et inquiéter ceux qui jusqu’à présent ne l’avaient pas été. Enivré de sa puissance par l’abus même qu’il en faisait, il crut son pouvoir inébranlable et ne recula devant aucune imprudence. Il insulta les généraux les plus célèbres en les soumettant au contrôle de ses affranchis, et il enleva aux armées les chefs qu’elles aimaient parce qu’elles avaient vaincu sous eux. Suetonius Paulinus, le vainqueur des Maures et des Bretons, fut disgracié, et Plautius Silvanus, l’habile commandant de la Mœsie, oublié sans honneur à son poste. Deux frères, de la vieille maison Scribonia, Rufus et Proculus, commandaient les armées des deux Germanies ; rappelés sous prétexte de conférer avec l’empereur des intérêts de leurs provinces, ils trouvèrent sur la route l’ordre de se donner la mort. Ce fut le sort du meilleur capitaine de ce temps : Domitius Corbulon. Attiré en Grèce, il eut à peine mis pied à terre au port de Cenchrées, que les sinistres agents des exécutions impériales l’entourèrent ; il se perça de son épée en disant : « Je l’ai bien mérité. » Était-ce le regret d’avoir servi un tel homme, ou de ne l’avoir point renversé (67) ? Lorsque les généraux virent le sort fait aux plus illustres d’entre eux, ils se sentirent tous menacés ; et quelques-uns, comme Galba, se préparèrent en vue d’une crise inévitable et prochaine. |

Néron s’aliénait aussi les soldats et les provinciaux. Les armées étaient des occasions de dépenses, et les provinces des moyens de recettes ; pour maintenir dans ses finances l’équilibre que ses prodigalités dérangeaient, il ne payait plus les unes et il surchargeait les autres. La solde des troupes fut arriérée, les gratifications aux vétérans suspendues ; Dion affirme même qu’il supprima les distributions de blé à Rome, et l’on a vu que la révolte de la Bretagne avait eu pour cause l’établissement de taxes trop lourdes. Aux produits de l’impôt il ajouta d’autres profits : j’ai déjà dit ses exactions après l’incendie de Rome. Avec le temps il trouva de nouvelles ressources. Il se mit de compte à demi avec les concussionnaires, permit le pillage à condition d’avoir sa part, et ne conféra plus une charge sans ajouter : « Vous savez ce dont j’ai besoin. » Ou encore : « Faisons en sorte qu’il ne leur reste rien. » Et comme il avait persécuté les généraux aimés des soldats, il condamna les gouverneurs aimés des provinces, par exemple Barea Soranus, ce proconsul d’Asie, qui périt en 65, victime de son intégrité, de ses talents et de l’affection des gens de Pergame et d’Éphèse. On aime à mettre les révolutions au compte de la mobilité populaire ; que de fois les gouvernements ont creusé de leurs mains l’abîme où ils ont disparu !

Une autre cause de ruine pour les provinces eût été les voyages de l’empereur, car il ne se mit jamais en route avec moins de mille voitures. Heureusement il ne quitta qu’une seule fois l’Italie : ce fut quelque temps après l’arrivée de Tiridate à Rome. Ce prince amenait avec lui ses enfants, ceux de ses frères Vologèse et Pacore, sa femme qui, pour cacher ses traits, portait, au lieu d’un voile, un casque d’or. Trois mille cavaliers parthes et une nombreuse escorte romaine lui donnaient une armée pour cortège. Il traversa ainsi l’Asie, la Thrace, la Grèce et l’Illyrie, allongeant le voyage par la crainte superstitieuse que la mer lui causait, et ruinant sur sa route les cités à qui l’honneur de voir dans leurs murs un roi d’Arménie coûtait en un jour plusieurs années de leurs revenus. Il entra en Italie en tournant l’Adriatique, gagna Naples, où Néron attendait, et, arrivé en sa présence, fléchit le genou devant lui. Trait de prévoyance soupçonneuse qui rappelle certaine coutume du moyen âge : on n’avait pas exigé qu’avant l’entrevue l’Arsacide déposât son épée, mais on en avait, par un clou, fixé la lame au fourreau. Il y eut à Naples, à Pouzzoles, de grandes fêtes et des jeux où Tiridate prouva son adresse à tirer de l’arc.

Néron tenait à montrer aux Romains, dans la condition d’un vassal, le fils et le frère de ceux qu’on appelait les rois des rois ; il revint à Rome avec son hôte. Les prétoriens s’établirent autour du Forum ; lui-même alla s’asseoir sur les Rostres, sur une chaise curule, en costume de triomphateur et entouré des enseignes militaires. Tiridate monta les degrés de l’estrade et se mit à genoux devant Néron, qui lui ôta la tiare et lui ceignit le diadème, tandis qu’un ancien préteur expliquait au peuple, en les traduisant, les prières de l’étranger. On le conduisit de là au théâtre, où l’assemblée salua Néron du titre d’imperator. Comme après une grande et décisive victoire, il porta au Capitole une couronne de laurier et ferma le temple de Janus (an 66).

Fermeture du temple de Janus

|

Cette fête très pacifique, mais d’appareil guerrier, réveilla ses rêves de gloire militaire et de conquête. Il hésitait entre une expédition en Éthiopie, où il aurait trouvé les sources alors introuvables du Nil, une guerre contre les Parthes, pour rivaliser avec Alexandre, ou contre les Albaniens, pour forcer les passages du Caucase que nul général romain ni grec n’avait franchis. Ainsi se tourmentait cette imagination blasée pour avoir été toujours satisfaite, cet esprit avide de merveilleux, parce qu’il n’espérait de sensation nouvelle que dans la recherche de l’inconnu, de l’impossible. Naguère il avait cru à d’immenses trésors de Didon enfouis en Afrique, et il avait bouleversé la province pour les découvrir. Il étudiait la magie avec passion ; et quand Tiridate était arrivé avec ses Chaldéens, il lui avait demandé tous leurs secrets. N’y trouvant que vide et néant, il s’était rejeté sur les œuvres que la main peut accomplir et que l’œil peut voir ; tout à l’heure il voudra couper l’isthme de Corinthe, maintenant il se demande laquelle des extrémités du monde, sous les feux de Sirius ou les glaces de l’Ourse, verra ses aigles victorieuses. Déjà les espions sont partis pour visiter le Caucase, et deux centurions ont pénétré jusqu’à des rochers inaccessibles, d’où le Nil se précipite dans des marais inabordables. Lui, s’il est encore à Rome, c’est pour y organiser ses armées ; les légions d’Illyrie, de Germanie et de Bretagne fourniront des corps d’élite. L’Italie même se réveille au bruit de cette ardeur guerrière et donne à son empereur une légion dont tous les soldats ont six pieds de haut : il l’appelle la phalange d’Alexandre le Grand.

|

Il part, mais pour le moment l’armée qui le suit ne porte ni le pilum, ni le bouclier ; la lyre y remplace l’épée, et les casques sont des masques de théâtre. C’est une armée de baladins qui accompagne son chef, la Grèce sera le théâtre de ses exploits. Il y paraît dans tous les jeux ; il y chante ; il y conduit des chars (an 67 de J.-C). Au milieu du stade d’Olympie, il tombe ; qu’importe ! Les Grecs ne lui marchandent ni les applaudissements ni les triomphes. On lui décerne dix-huit cents couronnes, et l’on abat devant lui les statues des anciens vainqueurs. Lui-même abat parfois ses concurrents : à Corinthe, un acteur ose lui disputer l’attention publique et le prix du chant ; il le fait étrangler en plein théâtre. Ces victoires chez le peuple de l’art et du goût le rendent si heureux, qu’il veut les payer royalement : comme Flamininus, il déclare que la Grèce sera libre, et de sa « voix divine » il lit à Corinthe durant les jeux isthmiques le décret que Flamininus du moins faisait proclamer par un héraut. Il promet un bienfait plus sérieux : il entreprend d’ouvrir l’isthme de Corinthe. Ses prétoriens, au signal de la trompette, attaquent le sol ; lui-même avec un pic d’or détache quelques pelletées de terre qu’il emporte. De toutes les îles les bannis arrivent, de toutes les provinces les condamnés ; Vespasien lui envoie six mille prisonniers juifs. Il n’y aura plus de peine de mort jusqu’à ce que l’ouvrage soit fini. |

Néron couronné

|

Mais cette activité utile le lasse bientôt ; il laisse déclarer le canal impossible et retourne à ses jeux, à ses fêtes, entremêlés d’exécutions : ce fut alors que Corbulon périt. A Éleusis, le parricide n’osa se présenter aux mystères d’où le héraut repoussait les impies et les scélérats. La Pythie doit aussi lui avoir rendu quelque mauvaise réponse, car, à Delphes, il fit tuer des hommes et jeter leurs cadavres dans l’ouverture par où s’échappaient les vapeurs prophétiques. Apollon eut hâte de se réconcilier avec un homme qui traitait si mal sa divinité, et un oracle conforme aux vœux du prince valut à la Pythie un don de 100.000 drachmes. Il y avait alors, comme il s’en trouve dans tous les temps, beaucoup d’hommes à la fois impies et crédules qui tour à tour fouettaient et adoraient leurs dieux. Néron, sceptique et dévot, aurait joué au naturel ce personnage de comédie qui fait raccommoder son tonnerre chez le ferblantier du voisinage, puis tremble d’effroi aux sourds grondements de la machine remontée. Ses sacrifices dans Ies temples ne l’empêchaient pas de les piller. De Delphes il enleva cinq cents statues ; il en prit d’autres à Olympie et força les Thespiens à lui abandonner l’Éros de Praxitèle : pour réparer les pertes d’objets d’art causées à Rome par l’incendie de 64, il recommençait les vols des premiers conquérants de la Grèce.

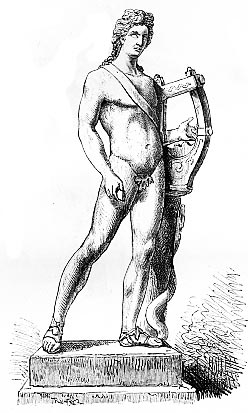

Apollon du Vatican |

Cependant un de ses affranchis lui écrivait sans cesse de Rome que les affaires exigeaient impérieusement sa présence. « Persuade-toi surtout, répondit-il, et répète-moi que je ne dois revenir que digne de Néron. » « A son retour, ils entra dans Naples, théâtre de ses débuts, sur un char traîné par des chevaux blancs, et, selon le privilège des vainqueurs aux jeux sacrés, par une brèche faite à la muraille. Il en fut de même à Antium, à Albanum, à Rome. Les Romains le virent arriver sur le char qui avait servi au triomphe d Auguste avec une robe de pourpre, une chlamyde parsemée d’étoiles d’or, la couronne olympique sur la tête, et dans la main droite celle des jeux Pythiens. Les autres étaient pompeusement portées devant lui, avec des inscriptions qui disaient où il les avait gagnées, contre qui, dans quelles pièces, dans quels rôles. Derrière le char se pressaient les applaudisseurs à gages, criant, comme dans les ovations, « qu’ils étaient les compagnons de sa gloire et les soldats de son triomphe ». On démolit ensuite une arcade du Grand Cirque, et il se dirigea, par le Velabrum et le Forum, vers le mont Palatin et le temple d’Apollon. Partout sur son passage on immolait des victimes, on parsemait les rues de poudre de safran, on jetait des oiseaux, des rubans, des gâteaux. Il suspendit les couronnes sacrées dans ses chambres à coucher, autour des lits, remplit ses appartements de statues qui le représentaient en musicien, et fit frapper une médaille où il portait ce costume. Pour conserver sa voix, il ne parlait aux soldats que par l’organe d’un autre ; et, quelque chose qu’il fît, il avait toujours auprès de lui son maître de chant, qui l’avertissait de ménager sa poitrine et de tenir un linge devant sa bouche. » |

L’affranchi qui avait pressé son maître de revenir à Rome voyait juste. L’empire était las d’obéir à un « mauvais chanteur, » comme Vindex appelait Néron. Une fermentation menaçante agitait les esprits, dans les armées et dans les provinces. Les Juifs étaient en révolte ouverte, et il avait fallu envoyer de grandes forces contre eux. Les pays de langue grecque, façonnés de longue main au despotisme et accoutumés à révérer silencieusement les extravagances de leurs rois, ne donnaient aucun signe de mécontentement. Le don de la liberté fait récemment à l’Achaïe leur semblait une libéralité de bon augure ; Plutarque, même après un demi-siècle, n’en parlait qu’avec reconnaissance. Néron chanteur et musicien, ami des comédiens et des athlètes, poète et cocher du stade, leur plaisait mieux qu’un empereur triste, économe et sévère. Mais dans tout l’Occident, où ne régnaient pas les souvenirs mythologiques et les mœurs de la Grèce, il n’y avait que du mépris pour l’impérial histrion, à qui beaucoup auraient tout pardonné, excepté de renier les coutumes nationales. Si la gravité romaine s’accommodait du vice et du crime, elle voulait du moins être officiellement respectée. Dans la Lusitanie, l’ancien mari de Poppée, Othon, attendait depuis dix ans l’instant de se venger. Le gouverneur de la Bétique écoutait les exhortations d’Apollonius contre l’ennemi des philosophes, et dans la Tarraconaise, le vieux Galba, un parent de Livie, se rendait populaire en gênant dans leurs exactions les intendants du fisc. Dans sa cohorte prétorienne on parlait tout haut du sénat, de la république, et lui qui avait refusé l’empire après la mort de Caïus, vingt-six ans auparavant, devenu plus hardi à mesure que plus âgé il avait moins à perdre, il ramassait des oracles sur un empereur qui devait sortir de l’Espagne ; il réunissait soigneusement les portraits des sénateurs tués par Néron et il entretenait de secrètes relations avec les bannis des Baléares. Dans les Gaules, un nouveau dénombrement, puis les dons exigés pour la reconstruction de Rome, avaient causé une vive irritation. Ces provinces, si voisines de l’Italie, voyaient presque et entendaient les saturnales étranges dont Rome était le théâtre. Elles étaient trop récemment entrées dans la civilisation romaine, trop gauloises encore, pour ne pas rougir de ces vices honteux que Néron étalait impunément aux bords du Tibre. Toujours aussi curieuses de nouvelles, elles ne manquaient pas de gens qui venaient leur raconter les scènes infâmes de la Maison d’Or ou des jeux Néroniens, et leur dire : « Votre empereur, je l’ai vu au théâtre sur la scène, mêlé aux acteurs avec la cithare et le cothurne, avec le brodequin et le masque. Je l’ai vu garrotté, je l’ai vu chargé de chaînes, je l’ai vu agité des fureurs d’Oreste, ou jetant les cris de Canacé dans les douleurs de l’enfantement. » A ces récits, la sève barbare remontait, et l’on s’indignait d’obéir à un tel maître, moitié femme et moitié baladin.

Un de ceux qui avaient rapporté de Rome le plus de mépris et de colère était l’Aquitain Julius Vindex, de sang royal, et en ce moment gouverneur de la Lugdunaise. Il s’ouvrit aux nobles des Séquanes, des Éduens, des Arvernes, et les décida à se révolter contre Néron. Si dans ces conciliabules on parla beaucoup des vices de l’empereur, quelques-uns sans doute parlèrent aussi des inconvénients de l’empire et se laissèrent aller à cette idée d’une séparation qui, un an plus tard, était entrée en tant d’esprits. Vindex, malgré son origine gauloise, était trop romain pour concevoir autre chose qu’un changement de prince ou de gouvernement ; toute sa conduite le démontre : il fit jurer à ceux qui le suivaient fidélité au sénat et au peuple romain. Mais il n’aurait pas trouvé tant de Gaulois décidés à combattre si, au mépris pour Néron, ne s’étaient jointes, au fond de bien des cœurs, de secrètes espérances. La bataille de Vesontio, où les deux armées gauloise et romaine se précipitèrent l’une contre l’autre avec acharnement, prouve que Vindex, qu’il le voulût ou non, était le chef d’un mouvement national et que les légions de Verginius Rufus toutes composées de Romains, avaient cru, en égorgeant vingt mille Gaulois, détruire des rebelles à l’empire,

Avant de commencer son entreprise, Vindex avait écrit à divers gouverneurs des provinces occidentales pour obtenir leur concours, entre autres à Galba, qui ne répondit point, mais se fit complice de la rébellion en lie livrant pas, comme les autres gouverneurs, les dépêches à Néron. Aussi, lorsque Vindex eut réuni une nombreuse armée de volontaires, il s’adressa une seconde fois à Galba : « Viens, il en est temps, lui disait-il ; viens donner un chef à ce puissant corps des Gaules. Nous avons mis déjà sur pied cent mille hommes, nous en armerons davantage. » Galba reçut cette lettre à Carthagène et en même temps un message du gouverneur de l’Aquitaine qui l’appelait contre les Gaulois. Il ne balança plus, car il venait d’intercepter l’ordre envoyé par Néron aux procurateurs de le tuer (2 avril 68) ; il leva une légion dans sa province, ce qui lui en fit deux, se forma une sorte de sénat, une garde de chevaliers et répandit partout des proclamations contre l’ennemi commun. Othon, gouverneur de la Lusitanie, lui donna sa vaisselle d’or et d’argent pour en battre monnaie.

« Néron était à Naples quand il apprit le soulèvement des Gaules, le jour même où il avait tué sa mère (19 mars 68). Il reçut cette nouvelle avec tant d’indifférence, qu’on soupçonna qu’il était bien aise d’avoir une occasion de dépouiller, par le droit de la guerre, les plus riches provinces de l’empire. Il se rendit au gymnase, regarda lutter les athlètes, et prit le plus grand intérêt à leurs exercices. On lui apporta, pendant son souper, des dépêches plus inquiétantes ; alors seulement il s’emporta contre les révoltés en imprécations et en menaces. Il n’en resta pas moins huit jours sans répondre à une seule lettre, sans donner un ordre ; il ne parlait point de l’événement et semblait l’avoir oublié.

« Troublé enfin par les fréquentes et injurieuses proclamations de Vindex, il écrivit au sénat pour l’exhorter à venger l’empereur et la république, s’excusant sur un mal de gorge de n’être pas venu en personne à la curie. Rien ne le blessait plus dans les manifestes des révoltés que de se voir traiter de mauvais chanteur. Pour les autres imputations, disait-il, la fausseté en était bien démontrée par le reproche qu’on lui adressait d’ignorer un art qu’il avait cultivé avec tant d’ardeur et de succès ; et il s’en allait demandant à chacun « si l’on connaissait un plus grand artiste que lui. » Cependant les messagers de mauvaises nouvelles arrivaient les uns après les autres ; à la fin, saisi d’effroi, il prit le chemin de Rome. Sur sa route, un présage frivole releva son courage : c’était le bas-relief d’un monument où un chevalier romain traînait par Ies cheveux un Gaulois vaincu. A cette vue, il sauta de joie et rendit au ciel des actions de grâces. A Rome, il n’assembla ni le sénat ni le peuple, mais tint conseil à la hâte avec quelques-uns des principaux citoyens convoqués chez lui, et passa le reste du jour à essayer devant eux de nouveaux instruments de musique. Il leur en fit remarquer, pièce à pièce, le mécanisme et le travail, assurant qu’il les ferait porter au théâtre, « pourvu que Vindex le lui permît ».

« Quand il apprit que Galba et les Espagnes s’étaient aussi révoltés, il perdit entièrement courage, se laissa tomber à terre et y resta longtemps comme à demi mort. On prétend qu’au premier bruit de la révolte il voulait faire tuer les gouverneurs des provinces et les commandants des armées, en abandonnant aux soldats le pillage des Gaules ; égorger les exilés et tous les Gaulois se trouvant dans la capitale ; empoisonner le sénat dans un festin ; mettre le feu à Rome et lâcher en même temps les bêtes féroces sur le peuple, pour l’empêcher de se défendre contre les flammes. Détourné de ces projets par l’impossibilité de les exécuter, il songea enfin à combattre, mais sans rien préparer pour une expédition sérieuse, car, dans cette nature mobile, à la fois féroce et efféminée, les sentiments les plus contraires se succédaient rapidement. D’abord il avait voulu tout tuer, puis chasser les consuls, se faire apporter les faisceaux, et franchir lui-même les Alpes ; ils avait mis à prix la tête de Vindex : 2.500.000 drachmes pour son meurtrier ; à quoi Vindex avait répondu : « Qu’on m’apporte la tête de Néron et je donnerai la mienne en échange ». D’autres fois il parlait de la puissance qu’avaient son nom, sa figure, ses larmes. « J’irai, disait-il ; je me montrerai sans armes aux légions rebelles. Ma douleur les ramènera au repentir et nous entonnerons ensemble un chant de victoire. Ce chant, je veux le composer sur l’heure. »

Un événement imprévu parut d’abord relever sa fortune. Lyon, récemment secouru par Néron, tenait pour lui. Cette seule raison eût suffi pour jeter dans le parti contraire les Viennois, ses voisins, depuis longtemps jaloux de la colonie de Plancus, sur qui tombaient toutes les faveurs impériales. Déjà ils la tenaient assiégée. Lyon, encore menacé par les Éduens et les Séquanes alliés de Vindex, appela au secours les légions de la haute Germanie.

A leur tête était un soldat de fortune, Verginius Rufus, brave, habile et sans ambition. Il avait en profond dégoût la lâche vie de Néron, mais il croyait encore au sénat, au peuple romain, à la légalité. Il s’effrayait à la pensée des malheurs qui fondraient sur l’empire, si les provinces, si les armées découvraient qu’on pût faire un empereur hors de Rome. La Belgique, qui, sans être dévouée à Néron, voyait avec peine cette prétention des Gaulois du centre de donner un maître au monde, ne remuait pas. Verginius, libre de ce côté, pénétra dans le pays des Séquanes et menaça Besançon. Vindex, accouru pour défendre cette ville, demanda une conférence. Les deux généraux s’entretinrent longtemps, et, désintéressés tous deux, tous deux méprisant Néron, ils s’étaient mis d’accord pour une restauration républicaine. Mais les légionnaires, qui supputaient le butin à faire sur les cités rebelles et à qui les noms autrefois vénérés du sénat et du peuple ne disaient plus rien, se jetèrent, malgré leurs chefs, sur les milices gauloises qu’ils tenaient en grand mépris et vingt mille Gaulois périrent. Vindex, désespéré, se tua. Néron ne gagna rien à cette victoire ; les légions victorieuses abattirent ses images et voulurent proclamer Verginius. Il refusa, malgré leurs menaces, de retourner à Néron, et il eut la force et l’adresse de les contenir jusqu’à ce que des nouvelles certaines lui arrivassent de Rome.

La confusion était extrême, et il semblait que l’empire tombât en dissolution ; le principe qui en avait jusqu’à présent maintenu l’unité et la vie allait lui manquer : la légitimité de la famille naturelle ou adoptive d’Auguste. Des cent huit personnes composant cette maison, trente-neuf, c’est-à-dire plus du tiers, avaient péri de mort violente : trait caractéristique d’un temps où, comme à la cour des sultans, les plus rapprochés du trône étaient aussi les plus exposés. Néron était le dernier de cette race ; avec lui elle allait finir ; et comme rien n’avait été prévu pour la succession au principat, il n’y avait si petit gouverneur de province, si mince général d’armés qui ne songeât à fonder une dynastie nouvelle. Dans la basse Germanie, Fonteius Capito agitait ses légions et contre Néron et contre Galba. Un accusé appelant de sa sentence à l’empereur, il se fit apporter un siège plus élevé, s’y plaça et dit : « Tu es devant l’empereur maintenant, parle » ; et il le condamna à mort. Claudius Macer, en Afrique, renonçant au titre impérial de legatus Augusti, prenait le nom républicain de propréteur et arrêtait les convois pour Rome, moins en vue de rétablir la république que dans la pensée que le peuple donnerait l’empire à qui ferait cesser la famine. Othon, en Lusitanie, soutenait Galba, qui pouvait ouvrir les avenues du pouvoir. Les légions d’Illyrie députaient à Verginius, pour lui offrir leurs serments ; et si l’armée d’Orient ne se prononçait pas, c’est qu’elle avait sur les bras une guerre difficile. Mais l’exemple que de toutes parts on lui donnait ne sera point perdu, et elle se souviendra bientôt que ce n’est plus à Rome que se font les empereurs.

Dans la capitale même la famine était menaçante. Arrive un vaisseau d’Égypte ; on croit qu’il est chargé de blé et l’avant-coureur de la flotte frumentaire : il apportait du sable fin recueilli aux bords du Nil pour le cirque du palais impérial ! La colère, le dégoût, gagnèrent jusqu’à la populace. Restaient les soldats. Un des préfets du prétoire, Tigellinus, faisait en secret son accommodement avec un ami de Galba ; l’autre, Nymphidius Sabinus, crut qu’au milieu de cet étrange désordre il lui serait aisé de se faire jour jusqu’au palais des Césars. Il n’osa demander encore pour lui-même le pouvoir ; mais, exploitant le mécontentement des prétoriens contre Néron à cause de la faveur que celui-ci montrait à sa garde germaine, il leur persuada que le prince s’était enfui ; et, afin de rendre à l’avance le gouvernement de Galba impossible, il leur promit en son nom 30.000 sesterces par tête, gratification que le vieillard économe ne pourrait et ne voudrait jamais payer. Il comptait se présenter alors et acheter aisément l’empire. Cinquante-quatre ans après la mort d’Auguste, on mettait sa monarchie aux enchères.

Ainsi les provinces, les armées se soulevaient ; le peuple de Rome, qui avait faim, menaçait, et les prétoriens se laissaient conduire par un entremetteur qui attendait le moment d’agir pour son compte. Dans cette anarchie d’ambitions contraires, un vieux nom, un vieux droit mille fois violé, mais subsistant toujours, faisaient du sénat le maître sinon réel, apparent du moins de la situation. C’était lui que Verginius invoquait, lui dont Galba se disait le lieutenant. Quelque peu habitués que fassent les sénateurs à agir avec résolution, la gravité des circonstances allait les forcer à sortir de leur engourdissement.

Mais que faisait Néron ? Il voyait se disputer de son vivant son héritage, « honte que pas un empereur n’avait subie », disait-il lui-même, mais que méritait sa lâcheté. Il voulait fuir en Égypte, chez les Parthes, ou même aller se jeter aux pieds de Galba. Il engageait des aventuriers, des tribuns à le suivre et paraissait ne pas entendre, quand l’un d’eux lui répétait ce vers d’un de ses rôles : « Est-ce un si grand malheur que de cesser de vivre ? » Tous refusèrent et s’éloignèrent. La solitude se faisait dans le palais impérial. Néron, abandonné de ses courtisans, de ses gardes, appelait en vain un gladiateur qui lui donnât la mort. Personne ne répondait. Il était seul, seul avec ses crimes, avec ses craintes, avec sa lâcheté : agonie plus terrible que les violences par lesquelles d’autres périrent, parce que l’âme se relève et se retrempe pour la scène dernière, quand le peuple regarde. Un de ses affranchis, Phaon, eut pitié de lui et lui offrit sa villa à 4 milles de Rome. La nuit venue, il quitta le palais. Enhardis par cette nouvelle, les consuls convoquent le sénat, lui annoncent la fuite du prince et l’invitent à le déclarer ennemi public. Un d’eux était le poète Silius Italicus, le chantre de la seconde guerre Punique. Les Pères, heureux de pouvoir tout oser sans risquer rien, usèrent de la prérogative qu’on voulait bien leur reconnaître de disposer de l’empire, en se prononçant pour celui des candidats qui paraissait avoir les chances les plus favorables, « l’élu de Vindex ».

Cependant Néron fuyait. Il était parti du palais à cheval, en tunique et pieds nus, couvert d’un vieux manteau, la tête couverte et la figure cachée par un mouchoir, n’ayant pour toute suite que quatre personnes. En passant près du camp des prétoriens, il entendit les cris des soldats, qui faisaient des imprécations contre lui et des vœux pour Galba. Un voyageur dit en apercevant cette petite troupe : « Voilà des gens qui poursuivent Néron » ; et un autre demanda : « Qu’y a-t-il de nouveau à Rome touchant Néron ? » L’odeur d’un cadavre abandonné sur la route fit reculer son cheval ; le mouchoir dont il se couvrait le visage étant tombé, un ancien prétorien le reconnut, et le salua par son nom. Arrivé à un chemin de traverse, il renvoya les chevaux, et s’engagea, au milieu des ronces et des épines, dans un sentier, où il ne put marcher qu’en faisant étendre des vêtements sous ses pieds ; il parvint, non sans peine, derrière les murs de la maison de campagne. Là, Phaon lui conseilla d’entrer pendant quelque temps dans une carrière, d’où l’on avait tiré du sable ; mais il répondit « qu’il ne voulait pas s’enterrer vivant ». En attendant qu’on eût pratiqué une entrée secrète à cette maison, il prit dans sa main de l’eau d’une mare et dit avant de la boire : « Voilà donc les rafraîchissements de Néron ! » Puis il se mit à retirer les ronces qui s’étaient attachées à son manteau. Le trou creusé sous le mur étant fini, il se traîna sur les mains jusque dans la chambre la plus voisine, où il se coucha sur un mauvais matelas garni d’une couverture en loques. La faim et la soif le tourmentaient ; on lui présenta du pain grossier qu’il refusa, et de l’eau tiède dont il but un peu.

« Tous ceux qui étaient avec lui le pressaient de se dérober le plus tôt possible aux outrages dont il était menacé. Il ordonna de creuser une fosse devant lui, sur la mesure de son corps, de l’entourer de quelques morceaux de marbre, s’il s’en trouvait, et d’apporter près de là de l’eau et du bois, pour que les derniers devoirs fussent rendus à son cadavre, pleurant à chaque ordre qu’il donnait, et répétant sans cesse : « Quel artiste le monde va perdre ! » Pendant ces préparatifs, un courrier vint remettre un billet à Phaon ; Néron s’en saisit, et y lut « que le sénat l’avait déclaré ennemi de la patrie, et le faisait « chercher pour le punir selon les lois anciennes ». Il demanda quel était ce supplice ; il consiste, lui dit-on, à dépouiller le criminel, à lui serrer le cou dans une fourche et à le battre de verges jusqu’à la mort. Épouvanté, il saisit deux poignards qu’il avait apportés avec lui, en essaya la pointe et les remit dans leur gaine en disant : « L’heure fatale n’est pas encore venue ». Tantôt il exhortait Sporus à se lamenter et à pleurer ; tantôt il demandait que quelqu’un lui donnât, en se tuant, le courage de mourir. Quelquefois aussi il se reprochait sa lâcheté ; il se disait : « Je traîne une vie honteuse et misérable » ; et il ajoutait en grec : « Cela ne convient pas à Néron ; non, cela ne lui convient pas : il faut prendre son parti dans de pareils moments ; allons, réveille-toi. » Déjà s’approchaient les cavaliers qui avaient ordre de le saisir vivant. Quand il les entendit, il prononça, en tremblant, ce vers grec : « Des coursiers frémissants j’entends le pas rapide. » Et il s’enfonça le fer dans la gorge, aidé par son secrétaire Épaphrodite. Il respirait encore lorsque entra le centurion, qui, feignant d’être venu pour le secourir, voulut bander la plaie. Néron lui dit : « Il est trop tard ». Et il ajouta : « Est-ce là la foi promise ? » Il expira en prononçant ces mots, les yeux ouverts et fixes. » Icelus, affranchi de Galba, permit qu’on brûlât ses restes. Les derniers devoirs furent rendus à ce maître du monde par sa vieille nourrice et par Acté, fidèle au souvenir de celui dont elle avait été le premier amour (9 juin 68).

Cette fin misérable, cette longue agonie où le voluptueux souffrit toutes les douleurs du corps, où le tyran ne trouva personne pour lui obéir une dernière fois, quand il demandait la mort, furent la légitime expiation de ce règne, qui avait été les saturnales du pouvoir. Cependant on a voulu réhabiliter Néron, et c’est en Angleterre, le pays de la froide raison, mais aussi des excentricités, qu’on s’est demandé : « Néron fut-il un monstre ? » Un contemporain, sans haine et sans enthousiasme, Pline l’Ancien, avait répondu d’avance : « Néron fut l’ennemi du genre humain. »

Mais quel fut l’ennemi de Néron ? Qui pervertit ce caractère où la nature avait mis quelques dispositions heureuses et certaines qualités aimables ? Le pouvoir absolu qu’il reçut à seize ans. Cet empereur est le plus éclatant exemple des dangers du despotisme pour celui qui l’exerce, surtout s’il y arrive dans le jeune âge. Avant d’être le maître du monde, Néron chérissait sa mère, ses maîtres, et il avait du goût pour les lettres, pour les arts. Simple particulier, il eût été un des élégants de Rome, où il aurait vécu longtemps et heureux ; roi absolu, il est mort à trente ans !

Cependant la mémoire de ce comédien grotesque, qui n’avait racheté ses vices et ses crimes par rien de grand dans la paix ni dans la guerre, ne périt pas avec lui. Comme il n’avait pas été publiquement exécuté, quelques-uns crurent qu’il n’était point mort et des imposteurs prirent son nom. Dès l’année 69, un esclave qui lui ressemblait se fit passer pour lui à Cythnos et mit en émoi l’Asie et la Grèce. Un autre parut sous Titus. « Vingt ans après, dit Suétone, pendant ma jeunesse, il y eut encore un faux Néron que les Parthes s’empressèrent d’accueillir et qui ne nous fut livré qu’avec beaucoup de peine. » A Rome même, chaque année, au printemps et le 9 juin, son tombeau fut couvert de fleurs et de couronnes ; sur la tribune aux harangues, on apportait furtivement son image et l’on affichait des édits où il annonçait son prochain retour et ses vengeances : popularité malsaine qui fut celle aussi de Catilina, et par laquelle l’histoire ne doit pas se laisser séduire.

Une idée plus étrange fut celle que l’Apocalypse, composée peu de temps après sa mort, répandit dans l’Église : Néron devait paraître de nouveau à la fin du monde pour être l’Antéchrist. Au onzième siècle, l’imagination des habitants de Rome était encore obsédée par le fantôme du premier persécuteur des chrétiens. Son esprit, disait-on, hantait les environs du Monte Pincio, et il fallut, pour faire cesser ces terreurs, y bâtir l’église de Santa Maria del Popolo.