LXXV - Néron (13 oct. 54 - 9 juin 68) |

|

|

|

IV - Les conspirations et les exécutions ;

Sénèque, Lucain, Thrasea ; le

stoïcisme

Depuis le temps où quelques-uns des hommes les plus honorables de la cité s’étaient associés pour tuer le premier César, d’autres pour le venger et prendre sa place, il y avait toujours eu dans Rome la conspiration secrète des prétendants ou des républicains, et la conspiration publique de l’éloquence. La rhétorique déclamatoire qui faisait le fond de l’éducation romaine faussait les esprits, et, en leur montrant le passé sous de trompeuses couleurs, rendait la classe lettrée ennemie du présent. Ces adversaires du régime impérial étaient, suivant leur tempérament, leurs vices, leurs vertus, ou l’état de leur fortune, des mécontents qui boudaient le pouvoir, des ambitieux qui voulaient le prendre, des républicains qui rêvaient de le renverser.

On a vu dans l’histoire de Tibère combien de prétendants songeaient à lui disputer l’empire. Chaque règne eut les siens ; il en sera ainsi depuis Auguste jusqu’à Dioclétien, et tant que durera cette monarchie militaire. Nous en avons déjà trouvé sous Néron ; du moins Tigellinus a fait tuer Sylla et Plautus à ce titre ; nous allons en voir d’autres, et sans doute nous ne les connaissons pas tous. Quant aux républicains, il a été déjà dit qu’on en comptait plus sous Tibère qu’au temps d’Auguste et qu’il y en aurait bien davantage à la cour de Néron. Mais il faut s’entendre sur la république que l’on voulait. Ce n’était pas le libre État où chaque citoyen, souverain au forum, faisait la loi à laquelle ensuite il obéissait religieusement. Personne ne songeait aux fils des vainqueurs d’Annibal en voyant cette populace dépenaillée, qui de sa royauté n’avait gardé que le droit de s’impatienter au cirque quand Néron tardait à faire commencer les jeux, et qui se taisait dès que le prince lui jetait sa serviette par la fenêtre en signe que son dîner finissait. Les chevaliers, qui n’avaient plus la ferme de l’impôt, ni la judicature criminelle, ne comptaient pas davantage dans les préoccupations des politiques. Il n’en était pas de même du sénat. Les grandes ruines veulent être vues de loin. Au lendemain d’Actium, on n’avait guère de vénération pour ce sénat de hasard où chaque victoire avait jeté d’heureux aventuriers. Mais quand les esprits eurent trouvé, dans le temps écoulé, le point de perspective nécessaire ; lorsque, durant les loisirs politiques de cinq principats, on se mit à regarder en arrière, vers ces époques heureuses qui n’avaient point connu de tyrans baladins ou imbéciles, les yeux et les souvenirs s’arrêtèrent sur ces pères conscrits qui avaient dompté l’Italie et soumis l’univers. Alors la curie parut le temple de la sagesse, le sénat devint une idole, et Lucain l’appela « l’Ordre vénérable ». Cette idole, les empereurs, parvenus d’hier, la traitaient assez mal, lui faisant commettre mille indignités, avec toutes sortes de respects extérieurs. Cependant c’était un grand nom, et l’on se disait qu’il serait facile d’en faire encore une grande chose, rien qu’en mettant la réalité sous les apparences, en ramenant le prince à n’être, comme l’indiquait son titre, que le premier du sénat. C’est là ce qu’on avait voulu à la mort de Caïus et ce que l’on voulait encore sous Néron : les idées de révolution n’allaient pas plus loin. Aussi les Antonins paraîtront l’avoir accomplie par les égards qu’ils montreront à l’assemblée, et leur popularité tiendra autant à cette politique qu’à leurs vertus.

Néron, au contraire, affichait publiquement son mépris et sa haine pour le sénat, comme on a vu Caligula le faire insolemment. On lui prêtait l’intention de l’abolir et il laissait un de ses flatteurs lui dire : « Je te hais parce que tu es sénateur ». Il n’est donc pas étonnant que beaucoup de pères conscrits se soient jetés dans la conspiration de Pison, qui « fut puissante aussitôt que formée ». Tacite ne s’explique pas sur les projets ultérieurs des conjurés. Les uns parlaient de la liberté et du sénat, les autres d’un nouvel empereur. Il est évident que le dégoût inspiré par Néron à la haute société romaine devait pousser au désir de se débarrasser de lui ; que la révolution serait tentée par ceux qui avaient intérêt à la faire, c’est-à-dire par le sénat, et qu’elle se ferait à son profit ; qu’en conséquence, sans supprimer le chef, représentant l’unité du pouvoir dont tout le monde reconnaissait la nécessité, on prendrait des précautions pour subordonner ce chef à l’assemblée.

Ces conjurés n’étaient pas des hommes de l’âge d’or et d’une vertu antique. Il se trouvait autant de vices et de débauches dans leurs maisons qu’au palais de l’empereur et pas plus d’intelligence des vrais besoins de l’État. Leur chef était Pison, de l’illustre famille des Calpurnius. Il possédait des avantages qui en ce temps-là séduisaient la foule et n’excitaient pas encore l’envie : une grande fortune, une haute noblesse, de belles manières. Il était secourable aux petits, qu’à l’exemple des patrons des anciens jours il défendait devant les tribunaux ; accessible aux inconnus, dont le plus obscur ne le quittait pas sans emporter un secours ou tout au moins de bonnes paroles ; du reste, aimant le luxe et le plaisir comme tous ceux de sa condition, sans beaucoup de scrupules sur les moyens d’y arriver, et n’ayant, comme eux encore, le désir de monter au premier rang que par la mesquine ambition de ne pas rester au second. Il consentait bien à ce qu’on l’y portât, mais n’entendait pas se donner la peine de conduire lui-même l’entreprise.

La conspiration était surtout militaire. Néron avait partagé le commandement des gardes entre deux préfets : Tigellinus, son favori, et Fænius Rufus qu’on laissait dans l’ombre et qui voulait en sortir. Celui-ci avait gagné des tribuns, des centurions, jusqu’à des soldats, indifférents aux questions politiques, mais quelques-uns honteux de la dégradation de l’empereur, un plus grand nombre désireux de changement, simplement pour changer ou pour monter en grade. A la suite venait la foule des gens ruinés et des mécontents, recrues habituelles des complots et des émeutes.

Au nombre des sénateurs enrôlés dans la conjuration se trouvait un des consuls désignés, Plautius Lateranus, le seul peut-être qui songeât à quelque réforme constitutionnelle. Sénèque la connut. Il n’y avait plus de sécurité pour lui que dans la mort de Néron, qui avait voulu l’empoisonner. Sans accepter une part active dans l’exécution, il se promit peut-être d’exploiter à son profit la bonne volonté que plusieurs conjurés lui montraient. Une vanité de poète blessé y jeta son neveu Lucain. L’auteur de la Pharsale, qui dans son poème met si aisément de côté l’histoire véritable, comme, dans sa vie, le compagnon de jeux, le favori de Néron laissait à la porte du palais les fières maximes du chantre de Caton, Lucain, quelque bon courtisan qu’il fût, n’avait cependant pu se résigner à flatter la manie malheureuse de Néron et à reconnaître l’empire des vers à celui qui avait déjà l’empire du monde. Néron lui défendit de faire des lectures publiques de ses ouvrages. Le dépit rappela au poète Brutus et Cassius ; il prit leur rôle ; nous verrons comment il le joua. Une femme qui était du complot, Épicharis, voulut gagner un chiliarque de la flotte de Misène ; cet homme la trahit, mais elle nia tout, et le secret fut sauvé. Les conjurés comprirent toutefois qu’on était sur leurs traces et qu’il fallait se hâter. Ils proposèrent à Pison de tuer le prince, quand il viendrait, comme il en avait l’habitude, le visiter sans gardes dans sa villa de Baïa. Pison refusa. Il craignait que, le coup frappé à Baïa, on ne le prévînt à Rome, soit quelque ambitieux, soit le consul Vestinus qui aurait peut-être essayé de rétablir la république. On remit l’exécution au jour des jeux du cirque, et un sénateur, Flavius Scævinus, sollicita l’honneur de frapper le premier coup.

La veille, Scævinus écrivit son testament et chargea son affranchi Milichus de faire aiguiser un poignard, qu’il avait pris dans un temple d’Étrurie et qu’il croyait destiné à servir d’instrument pour quelque noble entreprise. Puis il donna un grand festin à ses amis, la liberté aux esclaves qu’il aimait le plus et de l’argent aux autres. Il commanda encore à Milichus de préparer l’appareil nécessaire pour bander les plaies et étancher le sang. Ces circonstances éveillèrent les soupçons de l’affranchi ; il courut au palais et raconta tout. Scævinus, mandé aussitôt, nia d’abord. Mais il avait eu une longue conférence avec un conjuré, Antonius Natalis. On les interrogea séparément, ils se coupèrent, et Natalis, appliqué à la torture, fit des aveux complets ; il nomma Pison et Sénèque. Scævinus, averti qu’il avait parlé, déclara les autres, parmi eux Tullius Sénécion, Lucain et Afranius Quintianus. Lucain dénonça sa propre mère Acilia ; les deux autres dénoncèrent Glitius Gallus et Asinius Pollion, leurs meilleurs amis. Voilà le grand courage de ces fiers républicains ! Devant la torture, avant la moindre épreuve, ils perdent toute dignité, et pour sauver leur vie, ils jettent au bourreau leurs amis, leurs proches. Lucain n’est-il pas parricide aussi bien que Néron, lui qui accuse sa mère innocente ? Que de lâcheté le despotisme et la corruption avaient fait descendre dans les âmes en apparence les mieux trempées ! Jamais le niveau moral du monde n’avait été aussi bas.

Une femme, une courtisane, fit honte à ces indignes Romains. Épicharis était retenue en prison. « Néron ordonna qu’on déchirât son corps à la torture. Mais ni les fouets, ni les feux, ni la rage industrieuse des bourreaux qu’irritaient les bravades d’une femme, ne purent la vaincre. » Le lendemain, comme on la ramenait à la question dans une litière, parce que tous ses membres étaient brisés, elle se passa, durant le chemin un lacet au cou et s’étrangla. Des soldats montrèrent aussi quelque reste des vieilles vertus. Néron demandait à un centurion pourquoi il avait conspiré. Il répondit : « Mais je n’avais pas de meilleur service à te rendre après tous les crimes dont tu t’es chargé. » A la même question le tribun Subrius Flavus répondait : « De tous tes soldats nul ne te fut plus fidèle tant que tu méritas d’être aimé. Mais je te hais depuis que je t’ai vu assassin de ta mère et de ta femme, cocher, histrion et incendiaire. » Conduit dans un champ voisin où on lui creusait une fosse trop étroite : « Cela même, dit-il, ils ne savent le faire. » Le tribun chargé de le tuer lui recommandait de bien tendre la gorge : « Frappe aussi bien », lui dit-il. Les autres centurions souffrirent la mort sans faiblesse. Il n’en fut pas de même de plusieurs sénateurs.

On avait pressé Pison de tenter quelque coup hardi, de parler au peuple, aux soldats, de se jeter au moins dans les hasards d’une lutte désespérée, puisque de l’empereur il n’avait à attendre que la mort. Mais ces efforts effrayèrent l’indolent patricien, qui était déjà acteur comme Néron et qui, peut-être, eût gouverné comme lui. Il écrivit dans un codicille de grands éloges pour l’empereur et attendit que les soldats lui apportassent l’ordre de se faire ouvrir les veines. Le préfet du prétoire Fænius Rufus souilla aussi son testament par de lâches lamentations.

Le consul Vestinus eut plus de courage. Il donnait un grand repas ; les soldats arrivent et le demandent : il se lève, suit le tribun dans une chambre où déjà le médecin attendait. On lui coupe les veines, et il est porté encore plein de vie dans un bain chaud, sans avoir proféré une parole. Lateranus, le consul désigné, refusa de rien révéler ; Épaphrodite, que Néron lui avait envoyé, n’obtint de lui que cette réponse : « Quand j’aurai quelque chose à dire, c’est à ton maître que je parlerai. — Mais tu vas être jeté en prison. — Faut-il y aller en larmes ? — Tu seras envoyé en exil. — Qui m’empêche d’y aller gaiement ? — Tu seras condamné à mort. — Ce n’est pas une raison pour gémir. — Qu’on le mette aux fers. — Je resterai libre. — Je vais te faire couper la tête. — T’ai-je dit que ma tête eût le privilège de ne pouvoir être coupée ? » On le traîna au supplice. Le tribun chargé de l’exécution était du complot. Lateranus lui tendit la gorge sans mot dire, et le premier coup n’ayant fait que le blesser, il secoua la tête, puis la replaça dans l’attitude convenable pour être abattue.

|

Sénèque ne pouvait mourir aussi simplement. Il avait prudemment refusé de se mettre en avant, mais quelques conjurés voulaient, disait-on, après s’être débarrassés de Néron par Pison, se défaire de celui-ci et donner l’empire à Sénèque. Il revint, en effet, de Campanie à Rome pour le jour de l’exécution, et il s’était arrêté dans une villa à quatre milles des murs, quand l’empereur, poussé par Poppée, lui fit connaître les accusations de Natalis. Au retour du messager, Néron demanda si le coupable s’était fait justice. « Il n’y songe pas », répondit le tribun. On le renvoya porteur d’un ordre de mort. Sénèque le reçut sans émotion, et voulut se faire apporter son testament. Sur le refus du centurion, il prit ses amis à témoin de l’impossibilité où il était de reconnaître leurs services. « Je vous lègue, leur dit-il, l’exemple de ma vie. » Et comme ils fondaient en larmes : « Où donc est cette philosophie, où donc cette raison qui depuis tant d’années a dû vous préparer à tous les coups du sort ? » Sa femme Pauline ne voulait pas lui survivre. Il combattit d’abord sa résolution, puis sa tendresse s’alarma de la laisser exposée aux outrages : « Je t’ai montré, lui dit-il, ce qui pouvait t’engager à vivre : tu préfères l’honneur de mourir. Je ne suis point jaloux de tant de vertu. » Le même fer leur ouvrit le bras à tous deux. Comme son sang coulait lentement, il se fit couper les veines des jambes et des jarrets. Son éloquence ne l’abandonna pas, même à son dernier moment ; il appela ses secrétaires et leur dicta un long discours. Cependant la mort ne venait pas ; il prit de la ciguë, qui resta sans effet. Alors, les soldats le pressant d’en finir, il entra dans un bain chaud, et comme le maître de Platon, dans la prison d’Athènes, avait répandu quelques gouttes de poison en l’honneur de la divinité, il jeta un peu d’eau sur ses esclaves en offrant cette libation à Jupiter Libérateur. Sénèque voulait être le Socrate romain. S’il ne l’avait pas été par sa vie, il allait presque le devenir par ses ouvrages. |

Sénèque

|

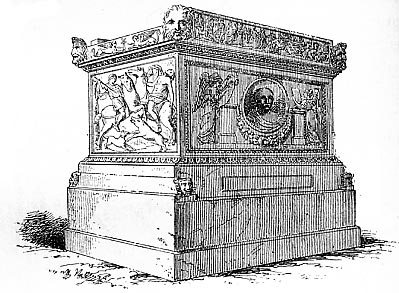

Le tombeau de Sénèque sur la via Appia |

Pauline, dont les plaies avaient été bandées par les émissaires de Néron, vécut encore quelques années, mais en conservant une extrême pâleur qui rappelait son sacrifice. Lucain, que son odieuse délation n’avait pu sauver, avait aussi reçu l’ordre de mourir : Néron lui laissait le choix des moyens. Il écrivit un billet à son père pour lui recommander quelques corrections à faire à son poème, dîna copieusement et tendit les bras : un médecin lui coupa les veines. Lorsqu’il sentit le froid gagner les extrémités de son corps, il déclama des vers de la Pharsale où il avait peint la mort à peu près semblable d’un soldat. Ces hommes, qui n’avaient pas de ferme croyance au cœur, mouraient, même les meilleurs, théâtralement, en posant devant la mort, comme le gladiateur dans l’arène.

Lucain est un des noms populaires des lettres latines, et cependant son œuvre ne l’est pas. La Pharsale était un magnifique sujet, le plus tragique qu’un poète patriote pût choisir, puisqu’il s’agissait de l’événement le plus considérable des temps anciens : la mort de la république et la naissance de l’empire. Soutenu par l’histoire qui lui donnait de grands hommes, de grandes choses, des contrastes de mœurs, d’idées, d’ambitions, l’auteur n’avait pas besoin du secours périlleux des fadaises mythologiques ni des recettes ordinaires aux épopées de convention. Mais, pour traiter une pareille matière, il fallait une maturité d’esprit qui fit nécessairement défaut à ce poète de vingt-cinq ans. Il manquait aussi de grâce, de sentiment et de naturel, parce que le naturel, qui semblerait devoir être l’attribut de ceux que n’ont pas encore éblouis les fausses splendeurs de la vie, est dans l’art un des derniers dons de la Muse. Comme il arrive souvent à la jeunesse qui grossit sa voix et raidit ses membres pour faire croire à sa virilité, il voulut être nerveux et fort. La Pharsale a des vers qui paraissent sortir d’une trompette d’airain, et l’on sent circuler dans tout le poème une sève trop forte qui donne des rameaux noueux et vigoureux, mais ne laisse pas éclore ces fleurs délicates et suaves qu’une nature plus douce et plus vraie fait naître sous les pas de Virgile. Voltaire, qui pour plus d’une raison lui est favorable, a dit de son poème : « Il me semble que je vois un portique hardi et immense qui me conduit à des ruines. » Peut-être aussi cette grande histoire lui a-t-elle été fatale. L’épopée primitive, qui parle dans le silence de tous les témoignages, agrandit l’histoire en la faisant elle-même. Dans les temps où il ne reste de secrets pour personne, l’histoire diminue les poètes qui veulent jouer avec des colosses qu’ils n’ont pas créés. On aimera toujours mieux voir César et Caton face à face que dans le miroir imparfait de Lucain.

Sénèque était au terme de sa vie d’écrivain ; Lucain commençait la sienne ; cette double mort doit être ajoutée aux crimes dont le souvenir pèse sur la mémoire de Néron. Nous retrouverons plus tard le philosophe, il nous faut abandonner ici le poète, qui peut-être eût fait mieux si on l’avait laissé vivre. Un style énergique et précis, de grandes images, de beaux vers, le recommandent aux lettrés ; mais il n’a rien à nous donner pour notre livre, car son histoire est fausse, son éloquence sent l’école, et sa philosophie vient du Portique, où nous aimons mieux l’aller chercher.

Les exécutions achevées, les bannis partis pour leur exil et les confiscations prononcées, Néron publia un édit avec un mémoire qui racontait tout au long le complot et les aveux des conjurés. Puis vinrent les récompenses : 2000 sesterces à chacun des prétoriens, qui désormais ne payeront plus le blé des rations ; les ornements du triomphe et des statues dans le Forum à Tigellinus, à Petronius Turpilianus et à Nerva, ceux du consulat à Nymphidius ; puis encore les basses adulations des Pères qui vouèrent des courses de chevaux, des offrandes religieuses ; le consul désigné, Anicius Cerialis, demandait un temple pour « le dieu Néron ». Le poignard de Scævinus fut consacré à Jupiter Vengeur, et le mois d’avril devint le mois Néronien. Malgré ces bassesses, il faut pourtant reconnaître que, si quelques innocents furent frappés, les conjurés étaient évidemment coupables et que leur condamnation avait été légitime.

La mort de Poppée, que Néron blessa mortellement dans un accès de brutale colère, sembla réveiller sa cruauté. Il défendit à Cassius de paraître à ses obsèques, et peu après il l’exila. Silanus, accusé de je ne sais quelle complicité avec lui, mais victime de sa popularité et de sa descendance d’Auguste, fut relégué à Barium et vit bientôt arriver les exécuteurs ordinaires, un centurion et des soldats. Le centurion l’engageait à se faire ouvrir les veines. Silanus, jeune et fort, répondit avec colère, se défendit quoique désarmé, et ne tomba que comme en un combat, percé de coups, tous reçus en face. Un autre drame suivit celui-là. Le consulaire Antistius Vetus, beau-père de Rubellius Plautus, une des premières victimes de Néron, était craint à cause de cette parenté, car les crimes se tiennent et s’attirent. Accusé par un homme qu’il avait autrefois puni durant son proconsulat d’Asie, il se retira dans la ville de Formies et envoya sa fille Pollitta solliciter auprès du prince. Pollitta avait vu son mari assassiné sous ses yeux ; et avant que les meurtriers n’emportassent sa tête sanglante, elle avait voulu la baiser une dernière fois, gage d’un amour qu’elle n’oublia pas. Elle conservait le sang pieusement recueilli et les vêtements qui en avaient été trempés ; toujours inconsolable, toujours enveloppée de deuil, elle ne prenait d’aliments que pour ne point mourir. Sur les instances de son père, elle se rendit à Naples, et, comme on ne lui permettait pas d’approcher de Néron, elle se plaçait sur son passage, lui criait d’écouter l’innocent, de ne point livrer un consul, son ancien collègue, à un affranchi, employant tour à tour les larmes et Ies imprécations. Tout fut inutile ; alors elle revint dire courageusement à son père qu’il fallait mourir. Antistius Vetus ne souilla point son testament du nom de son meurtrier. Il appela ses esclaves, leur distribua l’argent qu’il avait et leur permit de prendre tout ce qu’ils pourraient emporter, sauf trois lits qu’il se réservait pour les funérailles. Ensuite, lui, sa belle-mère et sa fille s’ouvrirent les veines dans la même chambre, avec le même fer, et trois générations disparurent à la fois dans une même maison.

Funérailles - Bas-relief du musée du Louvre |

La peur est implacable, et Néron avait eu peur. Aussi, depuis la conspiration de Pison, les condamnations se succédaient-elles avec une effrayante rapidité. Tout à l’heure, c’était Antistius Vetus ; c’est maintenant Publius Anteius ; le brave Marcus Ostorius Scapula, dont les meurtriers redoutaient la force et qui tendit la gorge sans résistance ; Annæus Mela, le père de Lucain ; Anicius Cerialis, Rufrius Crispinus, ancien préfet du prétoire ; Pétrone, voluptueux efféminé qui, jouant avec la mort, se coupa les veines, les ferma, les rouvrit, tandis qu’on lui récitait des chansons et des poésies joyeuses. Il récompensa quelques esclaves, en fit châtier d’autres, se promena, dormit, et, pour finir, décrivit dans son testament les plus monstrueuses débauches de Néron, puis le lui envoya cacheté (66). Comme tant d’autres à cette époque, il avait mal mené sa vie, mais il en sortait bravement. Ces morts stoïques étaient du reste devenues dans cette étrange société comme une bienséance que tout homme qui se respectait devait observer.

La plus illustre victime fut Thrasea Pætus. « En le tuant, dit Tacite, Néron voulut tuer la vertu même ». On lui reprochait de n’être pas venu depuis trois ans au sénat, de n’avoir jamais sacrifié pour la conservation du prince, pour sa voix divine, de nier la divinité de Poppée ; son silence, son éloignement des affaires, étaient, disait-on, une accusation contre l’empereur, contre lui-même : Caton reparaissait. On peut trouver qu’il avait eu bien tard ces scrupules, après que l’empire l’eut fait monter au faîte des honneurs, lui le provincial du municipe de Padoue. Et quand Eprius Marcellus sommait le consulaire de se montrer enfin dans la curie, le pontife d’assister aux prières publiques, le citoyen de prêter le serment annuel de fidélité ; lorsqu’il lui reprochait d’aller disant partout : « Le sénat, les magistrats, les lois, Rome même, n’existent plus » ; nous sommes bien forcés d’admettre que cette conduite d’un homme si en vue, dont la maison était le rendez-vous des personnages les plus distingués de la ville, devait paraître un encouragement à de dangereuses entreprises. Mais vivre dans la retraite et médire du gouvernement au milieu de ses pénates semblera toujours un crime singulier ; il fallait Néron pour que Thrasea reçût l’ordre de délivrer le prince d’une opposition si discrète.

D’abord on lui interdit de se montrer aux fêtes données pour l’arrivée de Tiridate à Rome. Dans une lettre froide et digne, il se borna à demander au prince des juges ; on lui en donna : le sénat fut convoqué. Dès la pointe du jour, comme pour protéger les Pères contre un coup de main de prétendus conspirateurs, la curie fut entourée par deux cohortes prétoriennes en armes et par une foule d’hommes qui laissaient voir des épées sous leur toge, gens payés sans doute pour représenter le peuple dans cette tragédie et le montrer accourant à la défense de Néron. Le questeur du prince donna connaissance d’un message impérial où, sans nommer personne, Néron reprochait aux sénateurs d’abandonner les fonctions publiques et de légitimer par leur indifférence pour les intérêts de l’État celle de l’ordre équestre. Le sénat comprit et les accusateurs étaient prêts. II ne semble pas qu’il y ait eu de débat contradictoire, ni que personne ait osé défendre Thrasea. L’accusé attendait chez lui la décision des Pères. Quand il la connut, il se prépara à mourir avec fermeté, mais sans ostentation : il ne fit point à ses amis de discours étudiés, les congédia afin de ne les point compromettre, et contraignit sa femme Arria de se conserver pour leur fille. Seulement, quand on lui eut ouvert les veines des bras, il appela le questeur qui avait apporté l’arrêt et lui dit : « Regarde, jeune homme. Puissent les dieux détourner ce présage ! Mais tu es né dans un temps où il est bon de fortifier son âme par des exemples de courage. »

A côté de Thrasea, Tacite place le vertueux Barea Soranus. Proconsul d’Asie, il avait gagné l’affection de sa province, en exécutant de grands travaux au port d’Éphèse et en ne punissant pas les Pergaméens qui avaient empêché un affranchi de l’empereur d’enlever leurs statues et leurs tableaux. Cette sollicitude pour des sujets parut au maître insensé de l’empire une menace de révolte. On trouva un autre grief : Servilia, fille de Soranus, avait consulté les devins pour connaître l’issue du procès intenté à son père ; elle fut impliquée dans l’accusation et comparut au sénat. « Le père et la fille étaient debout devant les consuls ; le père chargé d’années, la fille à peine âgée de vingt ans, déjà condamnée au veuvage par l’exil récent de son mari Annius Pollion, et n’osant lever les yeux sur Soranus dont elle semblait avoir aggravé les périls. Interrogée par l’accusateur si elle n’avait pas vendu son collier et ses présents de noces pour en employer l’argent à des opérations magiques, elle se jeta à terre et pleura longtemps en silence ; enfin, embrassant les autels : « Non, je n’invoquai, dit-elle, aucune divinité sinistre ; je ne me permis aucune imprécation ; ces malheureuses prières n’eurent d’autre objet que d’obtenir de toi, César, et de vous, sénateurs, la conservation du meilleur des pères. J’ai donné à ces hommes mes pierreries, mes robes, les décorations de mon rang ; j’aurais donné mon sang et ma vie, s’ils l’eussent demandé. Je ne réponds pas d’eux ; je ne les connaissais point auparavant ; j’ignore ce qu’ils sont, quel art ils exercent : pour moi, je ne parlai jamais du prince que comme on parle des dieux. Mais, si je suis coupable, au moins je le suis seule, et mon malheureux père ignorait ma faute. »

Soranus ne la laisse point achever : il s’écrie que sa fille ne l’a point suivi en Asie ; qu’on ne l’a point impliquée dans l’accusation de son mari, qu’elle n’est coupable que d’un excès de tendresse ; qu’on sépare donc leur sort, et le sien, quel qu’il soit, lui semblera doux. En même temps ils couraient se précipiter dans les bras l’un de l’autre ; les licteurs se jetèrent entre eux et les retinrent. On les laissa choisir leur genre de mort. »

Chacun des deux accusateurs de Thrasea reçut en récompense 5 millions de sesterces (1.250.000 fr.) ; celui de Soranus n’en eut que 1.200.000 (300.000 fr.), mais il reçut en outre les ornements de la questure. On voit que la profession de délateur était le plus lucratif de tous les métiers.

Tacite se fatigue lui-même à raconter ces morts ; et, quoi qu’il fasse pour honorer la mémoire des victimes, il ne peut s’empêcher de laisser errer sur ses lèvres les mots de « patience servile » et de « lâche résignation ». Ces hommes, en effet, ont bien le courage de mourir sans faiblesse ; ils n’ont pas celui de chercher à se sauver, eux et l’empire, par un beau désespoir. Tant que la guerre civile se continuait au sénat, malgré une juste horreur, on pouvait être du parti de ceux qui, au Palatin, défendaient la cause de l’ordre et de l’avenir. Mais voici que le pouvoir dérive pour la seconde fois vers une cruauté folle, et qu’un saltimbanque couronné ne peut plus vivre sans mêler chaque jour le meurtre à l’orgie. C’est une bête fauve qui tue pour le plaisir de tuer et qui va être abattue, car, dans l’histoire, plus sûrement encore que dans la vie civile, le châtiment suit les grands coupables et presque toujours arrive à temps pour les frapper.

Mais la vengeance qui approche sera la guerre civile, puis l’usurpation militaire ; le fléau existant sera détruit par un autre qui jettera l’empire dans un désordre sanglant, pour aboutir à une tyrannie nouvelle. N’y avait-il donc rien qui pût sauver le monde de ce double mal ? À défaut d’institutions dont nous avons déploré l’absence, le caractère des hommes suffit à conjurer bien des périls, et l’on vient de voir que Rome ne manquait pas de personnages dont nous prononçons le nom avec respect. Beaucoup suivaient même une doctrine, celle du Portique, qui a été un des nobles efforts de l’esprit humain. Sans examiner ici sa valeur philosophique, on a le droit de lui demander, en face de toutes ces hontes, ce qu’elle a fait pour les empêcher, et si elle savait former des citoyens aussi bien que des hommes.

On a attribué au stoïcisme ce qui restait de grandeur dans quelques âmes. Il ne leur a pas été inutile, puisqu’il les a soutenues, affermies dans le sentiment de la dignité humaine, forte assise sur laquelle on peut solidement bâtir, mais qui ne doit pas être seule à porter la vie. La vieille Rome n’était pas si complètement effacée que l’ancien courage ne se retrouvât, de loin en loin, dans la Rome nouvelle, comme un legs des mœurs et des générations passées ; et, tout le monde alors philosophant, les hommes des anciens temps allèrent à cette doctrine de Zénon faite pour le petit nombre, et dont les rudes dehors convenaient à leur aristocratique vertu. « Dans le monde romain, a dit Hegel, le stoïcisme s’est trouvé chez lui. » Même du troupeau d’Épicure il sortait des gens qui savaient mourir aussi bien que Thrasea. On a vu ce voluptueux qui jouait si gaiement avec la mort. À un autre, on annonce que le sénat va le juger : Eh bien, qu’ils fassent ; nous, nous allons au bain, car c’est l’heure. Au retour, on lui apprend qu’il est condamné : « A quoi, l’exil ou la mort ? — L’exil. — Avec confiscation des biens ? — Non. — En route donc ! Nous souperons aussi bien à Aricie qu’à Rome. » Qu’on range, j’y consens, sous la bannière du Portique tous ceux qui, dans Rome, se tinrent en dehors de la corruption générale ; mais il faudra convenir que, si cette philosophie honorait ceux qui la pratiquaient, elle était incapable de gagner la foule ; or c’est à ce caractère de fécondité générale et de prosélytisme ardent que se reconnaît la valeur sociale des doctrines. Quelle influence pouvaient exercer sur l’État des hommes qui visaient à l’impossible dans la vertu, comme Néron dans le vice ; qui s’étudiaient à mutiler la nature humaine en supprimant la passion, afin de rendre le sage insensible à tout, même à la gloire ; qui, prétendant n’avoir besoin de rien ni de personne, prenaient en pitié les soucis des autres pour améliorer leur condition, et disaient comme Apollonius : « Je n’ai nul souci des affaires publiques, ne vivant que pour les choses divines » ; ou dont les naïvetés vertueuses font penser aux sentimentales objurgations de Rousseau et de son école ? « Grand Dieu ! s’écrie Perse, si tu veux punir un tyran, fais qu’au moment où l’affreux délire l’entraîne, il voie la vertu, et qu’à cette vue il languisse et souffre du regret de l’avoir quittée. » J’imagine que Néron, en lisant ces vers, s’amusa fort avec Tigellinus et Sporus de la simplesse du poète stoïcien, mais qu’aussi il s’irritait de rencontrer au milieu de sa joyeuse vie ces hommes au pâle visage qui ne parlaient que de la mort, comme si sous son règne il était impossible de vivre avec honneur. L’orgueilleux égoïsme de la secte était d’ailleurs fortifié par cette croyance au destin qui, selon l’état des âmes, pousse à la résignation stupide ou à l’action violente ; entre les deux, les stoïciens de Rome choisirent la protestation silencieuse et la dignité de la dernière heure. lis se firent un désert au milieu du monde et y vécurent pour eux seuls, confinés dans les choses personnelles, sans s’élever aux considérations du bien général : ce sont les solitaires du paganisme. « Abstiens-toi et souffre » était leur axiome. Le maître d’Épictète le frappe violemment à la jambe : « Prends garde, tu la casseras ». Il redouble ; l’os se brise : « Je te l’avais bien dit. » Voilà leur dure et inactive sagesse. En politique, cette sagesse faisait des mécontents qui boudaient le prince ; elle ne faisait point des hommes d’action ou de bon conseil. Aussi les stoïciens laisseront les tyrans frapper au hasard, et ils croiront avoir assez fait lorsqu’ils se seront montrés impassibles dans les tortures, en jetant au licteur ou à la fortune contraire le mot de Sénèque : « Contre les outrages de la vie, j’ai la ressource de la mort. » Mais le vrai courage, c’est de rester dans la lutte et non de s’asseoir à l’écart, sauf à bien mourir. S’ils ne s’étaient point contentés de leur oisive vertu, ils auraient peut-être réveillé l’esprit public et empêché le sénat de donner le spectacle immonde de la pire dégradation où une assemblée politique soit jamais tombée. L’émeute faite par le peuple contre Poppée, en faveur d’Octavie, montre que tout sentiment de l’honnête n’était pas perdu, même au sein de la populace de Rome, et qu’il restait encore quelque point où l’homme de cœur et de résolution aurait pu s’appuyer.

Par ce côté, je veux dire par sa doctrine d’abstention, le stoïcisme, si romain à d’autres égards, était ce qu’il y avait de plus contraire à l’esprit de l’ancienne Rome, où durant six siècles le mot vertu signifia dévouement à l’État. On se souvient que, déjà au déclin de la république, la secte d’Épicure détournait le sage du soin des affaires communes ; les deux écoles qui agirent le plus sur l’esprit des Romains de l’empire, loin de gêner la tyrannie, l’encourageaient donc : celle-ci par son indifférence, celle-là par sa résignation ; de sorte que le despotisme impérial ne fut pas plus contenu par les idées qu’il ne l’était par les institutions.

D’ailleurs il faut se souvenir que ce despotisme n’avait été jusqu’alors insupportable qu’aux membres de l’aristocratie sénatoriale. Hors de Rome, en Italie et dans les provinces, on n’avait jamais entendu parler de complot ni d’opposition, et l’on ne voyait pas l’ombre d’un désir de changement. Les villes, les peuples, avaient trouvé, dans l’intérêt même du prince, des garanties presque toujours sérieuses contre les excès des gouverneurs, et dans leurs libertés municipales toute la somme d’indépendance dont leur vanité et leurs affaires avaient besoin.