|

La déesse Rome assise sur un monceau d'armes |

© Agnès Vinas |

|

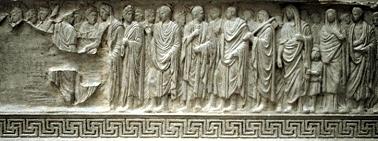

L'érection de l''Ara Pacis Augustae (l'autel de la Paix d'Auguste) a été décidée le 4 juillet 13 avant JC par le Sénat en l'honneur d'Auguste revenant victorieux d'Espagne et de Gaule. Le sacrifice offert par le princeps ce jour-là est représenté sur les murs externes du monument, qui fut dédié le 30 janvier 9 avant JC. Ce monument fait partie d'un complexe érigé de part et d'autre de la via Flaminia, au nord du Champ de Mars, dans un espace normalement consacré à la célébration des victoires militaires, mais ici surtout conçu pour mettre en scène la puissance d'Auguste, présenté comme un homme providentiel. L'autel était en effet étroitement associé à l'Horologium, dans un complexe astronomique voire astrologique. Plus loin, se trouvait le mausolée d'Auguste, un autre monument exceptionnel. Ainsi, cet ensemble est fondamental pour comprendre les différents aspects de la propagande augustéenne dans les années 10 avant JC. |

|

© Agnès Vinas |

L'Ara Pacis augustae était constitué d'un autel de sacrifices entouré d'une enceinte à ciel ouvert de 6 mètres de hauteur, avec une entrée principale et frontale, et une entrée à l'arrière. Les dimensions globales du périmètre étaient d'à peu près 12 x 11 mètres. Autel, enceinte intérieure et extérieure étaient en marbre blanc et couverts de bas-reliefs de facture classique d'une qualité tout à fait remarquable, qui font de cet ensemble le chef d'œuvre absolu de l'art augustéen.

Reconstitution de Guglielmo Gatti |

Retour à la simplicité rustique des premiers âges

|

Si l'on ne se laisse pas impressionner par la

somptuosité du programme iconographique, la

première caractéristique du monument est

sa relative affectation de simplicité. Si on le

compare en effet aux réalisations des deux

pôles du règne d'Auguste, le Mausolée de la

jeunesse et le temple de Mars

Ultor de la vieillesse, les dimensions de

l'Ara Pacis sont tout à fait modestes :

il fait figure de petit bijou à

côté de deux colosses peu

élégants. |

© Agnès Vinas |

|

Retour aux origines mythiques de Rome et de la gens Julia

© Agnès Vinas |

Sur la façade de l'entrée, de part et d'autre de l'accès à l'espace intérieur du sacrifice, deux bas-reliefs rappellent la relation affichée par Auguste entre sa famille et les héros des âges mythiques. Si ces deux bas-reliefs ont actuellement la simple couleur du marbre, il est certain qu'ils étaient peints dans l'antiquité, et même si les reconstitutions proposées dans le musée sont purement hypothétiques, elles donnent tout de même une bonne idée de l'impression que pouvaient produire sur les spectateurs ces tableaux de pure propagande.

© Agnès Vinas |

© Agnès Vinas |

|

Le panneau de droite, assez bien conservé, représente Enée, l'ancêtre de la gens Julia, préparant un sacrifice aux Pénates, dieux de la patrie, à son arrivée dans le Latium. Il vient de trouver sous un chêne la laie et tous ses petits qui, dans l'oracle d'Hélénus (Enéide, III), lui avaient été annoncés. Il ne s'agit donc pas ici d'un héros guerrier, mais d'un personnage prédestiné et d'un prêtre d'âge mûr, profondément pieux (le pius Aeneas de Virgile), en somme la projection mythique d'Auguste, ayant hérité de son ancêtre sa grande attention aux rites et son sens des responsabilités.

|

|

© Agnès Vinas |  © Agnès Vinas |

|

Le panneau de gauche en revanche est très ruiné. Ne subsistent réellement qu'une belle tête du dieu Mars et que la silhouette du berger Faustulus, heureusement attestée par ailleurs en abondance. La scène n'est donc pas non plus guerrière : elle représente la découverte des deux jumeaux Romulus et Rémus, tétant une louve sous le figuier du Lupercal (ficus ruminalis). Fils de Mars et de la Vestale Rhea Silvia, les bébés ont été exposés et auraient dû périr. Leur père assiste donc ici au miracle de leur salut, dont il n'est évidemment pas responsable : il peut reconnaître les Destins à l'oeuvre et il comprend alors que ces enfants auront une histoire extraordinaire. Nous nous trouvons aux origines mythiques de l'histoire de Rome, évoquée sur un monument qui induit une relation étroite entre le passé et le présent. |

|

Mise en scène des valeurs augustéennes : Pietas et Familia

Les côtés de l'enceinte extérieure mettent justement en scène ce présent, ou en tout cas un passé très proche, puisqu'il s'agit de la procession qui conduisit au sacrifice du 4 juillet 13. L'idéalisation classique, qui rappelle la procession des Panathénées sur le Parthénon d'Athènes, va ici de pair avec un réalisme qui devait permettre en son temps à n'importe quel spectateur de reconnaître chacune des figures. Ce qui nous importe aujourd'hui est de repérer dans ce programme iconographique :

-

La représentation de la Pietas

En tête du cortège, Auguste entouré de ses licteurs mais surtout suivi des Flamines majeurs, les prêtres dont le culte des dieux avait été relativement délaissé et qu'Auguste venait de sérieusement réactiver.

-

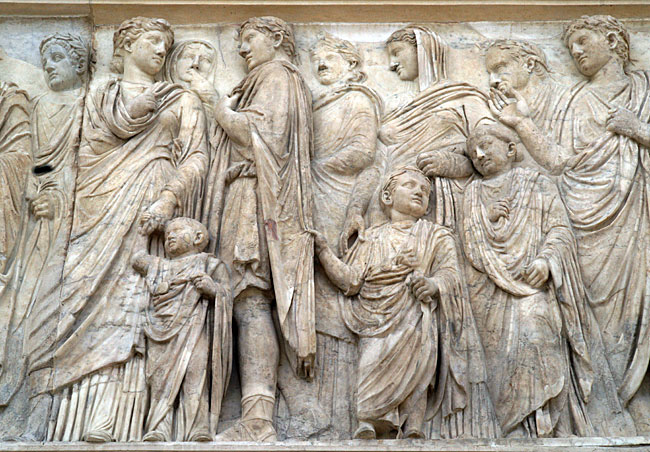

La représentation de la Famille

A la suite du cortège proprement religieux, vient une série de membres de la famille d'Auguste, gendres, filles et petits-enfants. Mais il ne faut pas voir dans cette scène, au demeurant austère, une attention d'Auguste désireux d'immortaliser dans le marbre sa petite famille : la famille en question est enrôlée dans une scène exemplaire, dans laquelle elle doit incarner, conformément à la politique volontariste d'Auguste en matière de morale, un modèle d'union et de fécondité... Inutile de dire que la réalité ne ressemblait que d'assez loin à cette procession édifiante.

© Agnès Vinas |

Célébration du retour de l'Age d'Or

Dans cette mise en scène, les enfants sont mis en avant de manière systématique. Le bas-relief le mieux conservé de tout le monument, et de loin le plus spectaculaire, est celui qui se trouve à l'arrière et représente Tellus, la terre nourricière, symbolisée par une femme épanouie, chargée d'enfants et entourée de tout ce qui peut symboliser la fertilité et la Paix sur terre : animaux et végétaux.

© Agnès Vinas |

Par ailleurs, le thème végétal du

retour de l'Age d'Or est décliné tout autour du

monument, dans sa partie basse, par des bas-reliefs qui

déroulent des volutes symétriques d'acanthes

(plantes d'Apollon, d'Auguste, de l'ordre). Dans cette

construction savante, le lierre et la vigne, plantes de

Dionysos (et d'Antoine, qui était associé au

chaos de la guerre civile), sont soigneusement circonscrits,

réduits à la place que l'acanthe consent

à leur laisser.

Manifeste politique, moral et religieux, l'Ara Pacis

est donc aussi un manifeste esthétique : retour

à l'ordre et au classicisme. L'esthétique

baroque et chaotique des temps de guerre civile est

dénoncée. Que peut en penser Ovide,

l'empêcheur de suivre les chemins bien balisés

de l'ordre et du conformisme ?

© Agnès Vinas |

L'Ara Pacis Augustae avait disparu sous le palais

Peretti Fiano-Almagià et n'était plus connu que

par des fragments trouvés à la Renaissance et

éparpillés dans de nombreux musées. Au

début du XXe siècle, ni Reinach ni Platner n'en

connaissaient autre chose que ces quelques

épaves.

Il fallut l'intervention énergique de Mussolini, qui avait compris l'importance de réactiver le mythe d'un Empire à la fois conquérant et pacificateur et qui

désirait se poser en nouvel Auguste, pour qu'en 1937

l'équipe de Giuseppe Moretti effectue enfin une

fouille complète. On décida alors de

reconstruire le monument, mais à côté du

Mausolée d'Auguste,

au bord du Tibre, dans un emplacement où son

orientation serait modifiée de 90°. Pendant la

guerre, le précieux ensemble fut soigneusement

protégé par des sacs de sable. Puis des

restaurations successives après guerre permirent de le

reconstituer presque dans son entier.

Aujourd'hui, l'Ara Pacis est mis en valeur dans un tout nouveau

musée, conçu par l'architecte Richard

Meier. En 2014, pour célébrer le bimillénaire de la mort d'Auguste en 14 après JC, un programme de colorisation de l'Ara Pacis par laser a permis de proposer une reconstitution en polychromie tout à fait spectaculaire.

Et sur le site de Rome-unicaen.fr

|

|

|

Reconstitution en 3D de l'horologium |

Reconstitution en 3D de l'Ara Pacis |