Le « trésor » du Masdéu - Fin XIIe siècle - Collection particulière - © Agnès Vinas

Alors que les historiens du Moyen Âge ont apporté sur la constitution et le devenir de l'indéniable fortune templière des éléments de réponse indiscutables, l'introuvable trésor des Templiers continue à exciter l'imagination des hommes : aujourd'hui encore, le nom des Templiers est associé à l'argent, malgré le principe sans équivoque contenu dans la Règle de l'ordre : « Vous qui avez abandonné les délicieuses richesses de ce siècle, nous croyons que de bonne foi vous vous êtes soumis à la pauvreté. » La Règle est claire : le Templier est un religieux qui, une fois entré dans l'ordre, n'a plus de biens personnels, il renonce à tout pour vivre dans la pauvreté. « Chaque frère du Temple doit se garder d'avoir monnaie propre, ni or ni argent, car un religieux ne doit rien avoir en propre, et homme religieux qui a maille ne vaut maille. »

Mais les pères fondateurs ne pouvaient pas prévoir la nouvelle mission confiée aux Templiers : défendre la Terre Sainte, en devenir l'armée permanente, la « légion étrangère », quand les contingents féodaux amenés par les souverains lors des croisades rentrent chez eux, et l'approvisionner en argent, hommes, armes et chevaux. Ils ne pouvaient pas deviner non plus le formidable succès de l'entreprise templière. Car la modeste création d'Hugues de Payns est devenue en à peine plus d'un demi-siècle une vraie « multinationale », la pompe à finances de la croisade. Quel itinéraire pour ceux qui se nomment à leurs débuts « frères de la milice des pauvres chevaliers du Christ » !

1. La construction de la fortune templière

Le Temple historique a accumulé des richesses et des biens. Ce sont les donations qui sont aux origines de la fortune templière. Dès le concile de Troyes, en 1129, les premiers condisciples d'Hugues de Payns sillonnent l'Europe pour accomplir leur nouvelle mission : recruter des hommes et recevoir des biens. C'est ce que fait le provençal Hugues Rigaud dans tout le Midi occitan et en Catalogne. La commanderie du Masdéu en Roussillon est un bon exemple du fonctionnement du Temple et de sa réussite.

On leur donne de tout : le souverain, des privilèges ; le noble, des seigneuries entières avec serfs et droits seigneuriaux ; le paysan, un jambon ou une poule pour Noël. Si, au début, les nobles sont les plus généreux, surtout ceux qui préfèrent donner aux Templiers plutôt que de partir eux-mêmes à la croisade, les gens simples prennent ensuite le relais et leur générosité sera plus durable.

Mais la récupération de terres hypothéquées au détriment de paysans endettés fait aussi partie des moyens que les Templiers utilisent pour accroître leurs domaines. C'est ainsi que dès la fin du XIIe siècle, leur patrimoine foncier et immobilier est constitué. Des centaines de commanderies, qui sont plus souvent des fermes que des lieux fortifiés, parsèment alors l'Europe occidentale. A leur tête, des frères servants en manteau noir, peu de chevaliers. Ils s'intitulent « précepteurs », rarement « commandeurs ». C'est le Temple de l'arrière, celui des gestionnaires, qui envoie tous les ans sa participation, la responsio, au maître provincial pour soutenir l'immense et perpétuel effort de la défense de la Terre Sainte.

La commercialisation des surplus agricoles, ajoutée à la diversité de leurs sources de revenus, leur donne des liquidités dont ils se servent pour devenir des acteurs de la vie économique, tant à la campagne, où ils jouent le rôle de véritables établissements de prêt en milieu rural, qu'à la ville ; là ils fondent des ateliers qu'ils mettent en gérance, contrôlent parfois les marchés, et vont même jusqu'à participer à la construction de quartiers nouveaux, comme à Perpignan où ils lotissent complètement le quartier Saint Mathieu.

Le quartier Saint-Mathieu de Perpignan - Image satellite par Google Earth

La distribution des rôles étant stricte au sein de l'ordre, certains d'entre eux se spécialisent et acquièrent une technicité véritable dans le domaine de l'argent. Ils construisent entre l'Occident et l'Orient un véritable pont économique, car ils savent à peu près tout faire dans ce domaine. C’est le savoir-faire templier qui garantit la fortune de l’ordre.

La confiance qu'ils inspirent en tant que religieux fait aussi qu'ils sont souvent pris comme garants ou cautions. Même les infidèles demandent leur garantie quand ils traitent avec les Francs. Après la reprise de Saint-Jean d'Acre par les croisés, (1191) c'est aux Templiers que le sultan s'adresse pour garantir le paiement de la rançon convenue pour les prisonniers.

Leurs maisons sont des lieux sûrs où l'on peut déposer argent, bijoux et documents. Les vols y sont exceptionnellement rares, bien que nous en connaissions quelques exemples : à Londres, par deux fois, le Temple est victime d'une attaque en bande organisée et les huches sont mises à sac. A Perpignan, en 1285, le roi d'Aragon Pierre II entre de force chez les Templiers et découvre dans le coffre de son frère, le roi de Majorque, la preuve de sa trahison, un traité secret avec le roi de France Philippe III le Hardi.

Le fait qu'ils disposent d'une flotte les rend particulièrement aptes à transporter des fonds. Les papes les sollicitent pour convoyer jusqu'en Orient le produit des taxes collectées pour la Terre Sainte, le roi d'Angleterre aussi pour faire passer, selon ses besoins, des sommes monnayées d'Angleterre en Gascogne et inversement.

Mais surtout, le réseau de leurs commanderies facilite la transmission d'argent sans maniement d'espèces. Même s'ils n'ont pas inventé la lettre de change, les documents qu'ils produisent, adaptés à chaque opération à réaliser, permettent d'effectuer des paiements à distance sans déplacer de capitaux, de pratiquer des opérations de change à terme et de donner la possibilité au porteur d'une lettre de trouver du crédit.

Le prêt aussi est l'une de leurs spécialités. Souvent les croisés dépassent leur budget prévisionnel et s'adressent aux banquiers italiens ou aux Templiers. Mais comme le prêt à intérêt, assimilé à l'usure par l'Eglise, est interdit, il faut trouver des formules qui évitent de le mentionner. Les Templiers les utilisent toutes : soit ils majorent la somme prêtée, soit ils prévoient un « dédommagement » au cas où l'emprunteur ne pourrait rembourser dans les temps, soit ils continuent à toucher les revenus du bien qu'on leur a donné en garantie. En Catalogne même, à l'époque du roi Jacques Ier (XIIIe siècle), le taux de 10 % qu'ils pratiquent officiellement n'est pas considéré comme usuraire. Il est vrai que les Juifs ont droit à 25 %. Enfin, ils gèrent les trésors royaux, surtout celui du roi de France. Le plus célèbre des financiers du Temple est le frère Aymard, trésorier de la Maison de Paris mais aussi administrateur du Trésor royal sous Philippe Auguste. Il rend compte au roi de la situation de sa trésorerie, emprunte pour lui auprès des banquiers italiens et est même l'un de ses exécuteurs testamentaires. Ses successeurs remplissent le même double rôle de trésorier du Temple et d'officier du roi jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Dans le royaume de Majorque le précepteur de Perpignan est aussi procureur royal : on peut mentionner Pere de Camprodon puis Jaume d’Ollers. |

Jaume d'Ollers - Détail du capbreu

|

Au début du XIVe siècle donc, le Temple est une puissance d'argent, mais son existence n'est plus justifiée par la croisade dont il est issu : il suscite alors méfiance et envie. On ne peut éliminer des raisons qui ont poussé Philippe le Bel à l'attaquer, l'intention de s'attribuer ses richesses. Et il n'est pas le seul : cette fortune a suscité des appétits. Aux Templiers qui arguent de leur indéfectible fidélité à la couronne, le roi d'Aragon Jacques II répond : « Je sais que vous nous avez bien servi. Je sais aussi que les Templiers ont reçu de nos prédécesseurs beaucoup de biens. »

Mais le Temple possédait également des biens hors d’Europe, en particulier en Orient, conséquence des croisades.

Il est difficile de faire un état des possessions du Temple en Syrie et Palestine et de leur gestion, étant donné les flux et reflux de la conquête par les Latins. Mais à Chypre, où la conquête n’a pas subi d’interruption, il est possible de profiter de l'étude de Pierre-Vincent Claverie pour en tirer des éléments du plus haut intérêt, en particulier à partir des comptes du « casal » de Psimolophou. « Ces comptes livrent un bon aperçu de la gestion pratiquée par le Temple dans ses commanderies rurales, régies par le droit coutumier « hiérosolomytain. » Le Temple y avait à demeure une vingtaine de serviteurs. La force du « casal » était la production de froment, d’orge et d’avoine, capable de nourrir plus de 500 combattants et leurs montures stationnés sur le sol syrien. Le reste de la production agricole était consommé sur place ou alimentait le marché de Nicosie. Le « casal » pratiquait aussi l’élevage en grand.

Les revenus de Psimolophou avoisinaient les 6000 besants blancs d’argent par an (le besant blanc valait à peu près un quart de ducat d’or) ce qui permet d’affirmer que le Temple devait retirer 120.000 besants blancs de ses propriétés chypriotes chaque année, sur la base d’une vingtaine de « casaux ». Mais les établissements chypriotes étaient également soumis au régime des « responsions » (redevance annuelle due à l’ordre pour la croisade), ce qui venait en réduction de ses revenus. En résumé sa gestion et ses productions ne différaient que peu des installations templières de Provence ou du Masdeu en Roussillon.

2. Peut-on avoir une idée de la richesse de l’ordre ?

En Roussillon, le terrier retrouvé à Montserrat par le père Cebrià Baraut, suite à une enquête interne demandée par le maître en Catalogne et Aragon en 1264, bien qu’incomplet, donne une idée précise des redevances payées par les hommes du Temple.

Mais ce sont surtout les inventaires dressés en 1307 et 1308 sur ordre des souverains qui les informent et attisent leurs convoitises. Dès que le pape les y a autorisés et quelquefois avant comme en France, les souverains ont en effet ait procéder à des inventaires. Ils étaient censés garder ce patrimoine, qui devait être rendu aux Templiers s’ils étaient innocents. Le grand souci de Ramon Saguardia pendant le siège de Miravet, c’est la bonne conservation de ce patrimoine de l’Église. Nous avons conservé intégralement les inventaires de la province templière de Catalogne-Aragon, en particulier ceux de Montsó, Peníscola, Miravet, Corbins.

- On a trouvé des sommes relativement importantes, 70 000 sous à Miravet, 50 000 à Montsó, qui représentaient les réserves monétaires de la commanderie. Elles provenaient des ventes de produits mais aussi des rentes que payaient les paysans, hommes du Temple qui cultivaient ses terres. Mais ceci n’est rien à côté de ce que représentait la production de ses domaines.

- Il y avait tout ce qui concernait les produits de l’agriculture et de l’élevage : réserves en blé, huile, avoine, orge. farine, vin, fromages. Toute la production nécessaire pour tenir un an.

- Le bétail : mules, chevaux, boucs, chèvres, moutons, porcs. 1400 moutons et 860 chèvres à Peniscola, à Corbins, 1111 boeufs de labour et autant d’esclaves.

- Des armes évidemment : harnais, armures, épées, casques, pourpoints, boucliers, chausses de fer et arbalètes. Même le fer de la lance du comte Ramon Berenguer III a été retrouvé à Miravet.

- Enfin dans ces listes il faut faire une place à part aux objets précieux qui sont tous allés rejoindre le trésor royal de Jaume II.

- Vêtements liturgiques : amict (le linge qui couvre le cou et les épaules du prêtre), aubes incrustées d’or et de pierres, ornées d’images de saints, étoles, chasubles de soie, dalmatiques (tuniques), couvre-chefs, nappes d’autel, parements d’autel, draperies, ceintures, rideaux, toiles orientales ou sarrasines (avec des inscriptions koufiques), draps de soie brodés d’or.

- Objets de culte : croix d’argent, reliquaires émaillés, burettes en porcelaine de Limoges, candélabres…

- Richesses bibliographiques enfin : bibles enluminées, les premières à avoir été confisquées par Jaume II, livres liturgiques, missels, évangéliaires, bréviaires, manuscrits latins et même français (la Règle du Temple).

3. A qui est allée cette fortune templière ?

Bien évidemment, les inventaires comme le terrier de Montserrat pour le Roussillon ne rendent pas compte de ce que donnaient les activités financières (prêts d’argent) ou commerciales, les livres de comptes ayant pour la plupart disparu, ni de ce que pouvait rapporter l’activité maritime (transport de marchandises ou de pèlerins vers la Terre Sainte). Ces revenus-là étaient le fruit d’un savoir-faire templier non transmissible ; ils ont disparu avec l’ordre et ses spécialistes.

Mais à qui est allée la fortune foncière du Temple, qui provenait de ses terres et des revenus des 9000 commanderies d’Europe ?

Pour le comprendre, il nous faut en arriver à l’Affaire du procès des Templiers : Philippe IV le Bel l’a-t-il déclenchée pour s’emparer de leurs biens ?

Probablement pas. Mais le problème est complexe, parce que s'y mêlent la personnalité du pape Boniface VIII, les relations de l’Église et l’État, les projets de croisade et de fusion des ordres, ainsi que les convictions religieuses de Philippe le Bel.

Arrestation des Templiers - Enluminure des Grandes Chroniques de France

Ms Royal 20 C VII, fol.42v - British Library, Londres

Le 13 octobre 1307, Philippe le Bel fait arrêter tous les Templiers de son royaume, met les biens sous séquestre pour les protéger des convoitises diverses et en fait dresser l’inventaire. Les deux Jaume II, d’Aragon et de Majorque,ainsi que le roi d’Angleterre Edward II font de même.

Le concile de Vienne doit juger les Templiers mais aussi décider de la dévolution des biens de l'ordre. Sa suppression à titre administratif, mais non sa condamnation pour hérésie, indique de quelle manière Clément V a voulu régler le problème : il a voulu garder la main sur ces « biens d’Eglise ». Alors que si l’ordre avait été condamné pour hérésie, ses biens, confisqués, auraient pu faire l’objet de contestations sans fin entre l’Eglise et les anciens donateurs, surtout les princes.

Par la bulle « Ad providam » de mai 1312, le pape attribue ces biens aux Hospitaliers : c’est un ordre international, présent en Orient, prêt à la croisade. On a opportunément appris pendant le concile que les Hospitaliers ont pris Rhodes ; Philippe le Bel se fait une raison.

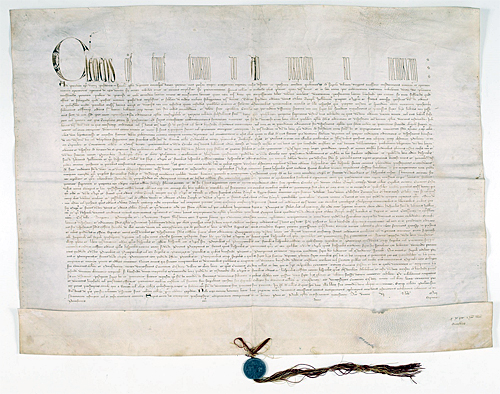

Bulle ad providam de Clément V du 2 mai 1312

Archives nationales AE/II/1634 et J417/24

Mais avant même la décision du pape, les souverains hispaniques, rois d’Aragon et de Portugal contestent le transfert Pendant la durée du concile de Vienne, les ambassadeurs du roi d’Aragon Jaume II, Pere Boîl, Guillem Olomar et Pere de Queralt, entretiennent une correspondance régulière avec leur souverain, qu’ils informent semaine après semaine et qui leur donne constamment des instructions précises. Visiblement le sort des Templiers, qu’il croit scellé, lui importe peu. Ce sont leurs biens qui l’intéressent. Il veut récupérer les dépenses engagées pour le siège des châteaux et l’entretien des Templiers prisonniers. Il a même pris de l’avance, a mis la main sur tout, et en a disposé sans que la papauté fasse autre chose qu’en prendre acte, toujours pour se rembourser de ses frais, et faisant même pratiquer des ventes à l’encan de certains objets. Tous les objets de valeur sont allés rejoindre le trésor royal.

Jaume II demande au pape de comprendre que les rois d’Aragon ont donné aux Templiers pour la défense de l’Eglise contre les Sarrasins en Occident et non en Palestine. Il est donc opposé à ce qu’on donne les biens du Temple à un ordre, même nouveau, fixé en Terre sainte. Il pense d'ailleurs que les Hospitaliers ne doivent pas accumuler tous les biens, ce à quoi il s’oppose fermement : ils deviendraient trop puissants et auraient trop de forteresses s’ils ajoutaient aux leurs celles des Templiers.

Il souhaite créer dans son royaume une maîtrise de l’ordre de Calatrava qui soit soumise à l’abbé de Grand Selve ou de Fontfroide, et non à un Castillan. Le chef de cette maîtrise devra être du pays.

Il peut compter pour défendre ses positions sur le cardinal de Béziers, Bérenger Frédol.

Lui et le roi de Portugal vont jusqu’à avertir le pape que si leurs demandes ne sont pas prises en considération, ils n’appliqueront pas ses décisions.

Mais c’est une affaire qui dure. Lorsque le pape se décide en faveur des Hospitaliers, il ajourne aussitôt sa position en ce qui concerne la péninsule ibérique et demande aux rois de cette région de lui faire des propositions pour la destination des biens du Temple. C’est le meilleur diplomate du pays, Vidal de Vilanova, qui est chargé de négocier. Il insiste sur la nécessité de protéger le royaume frontalier de Valence. La mort de Clément V le 20 avril 1314 retarde encore la solution. C’est Jean XXII qui arrivera à un compromis en 1319.

En Aragon et Catalogne, les biens templiers passent aux Hospitaliers. Mais dans le royaume de Valence, ils passent à un ordre nouveau, Sainte Marie de Montesa. Cet ordre sera visité par le maître de Calatrava et les abbés de Valdigna et Santes Creus. Au Portugal, c’est la création de l’ordre du Christ, sous la tutelle des souverains qui est finalement adoptée.

Partout ailleurs, des arrangements particuliers se mettent en place, et parfois l’héritage est dépecé.

- En France, les Hospitaliers doivent racheter leurs droits contre une grosse somme de 200 000 livres, coût, selon le roi, de l’entretien des domaines. Mais on ne parle pas de leurs revenus, encaissés par le roi pendant six ans depuis mars 1313. Même l’enclos du Temple de Paris est gardé par Louis X le Hutin pour en faire le douaire de la reine Clémence : il ne sera rendu que plus tard.

- En Angleterre, les spoliations royales sont innombrables. En 1338, treize domaines importants n’ont pas pu être récupérés par les Hospitaliers, car ils sont aux mains de nobles puissants. Un seul est aux mains d’une abbaye.

- En Ecosse, la commanderie principale, Balantrodoch, n’est remise qu’en 1351.

- A Majorque, un accord global est signé avec les Hospitaliers qui doivent mettre la main au portefeuille. Cf mon livre « Le procès des Templiers du Roussillon ».

Nulle part les Hospitaliers ne recevront l’intégralité des biens du Temple, car leur attribution à un autre ordre international, imposée par le pape, n'était pas la solution voulue par la plupart des souverains. Les Hospitaliers ont donc eu du bien du mal à faire lâcher prise aux séquestres royaux, qui ont continué des années durant à encaisser les revenus de l'ordre, ce qui a constitué leur plus grand bénéfice. Il faut aussi considérer que les Hospitaliers n’avaient pas le personnel suffisant pour digérer d’un coup cet énorme héritage.

Par ailleurs, certains Templiers avaient pris leurs précautions.

Dès novembre 1307, un Templier navarrais avait alerté ceux de Majorque et de Catalogne, leur recommandant de vendre tout ce qu’ils pouvaient, en fonction d’un avenir incertain.

En décembre 1308, les Templiers catalans sont assiégés au château de Miravet par les troupes du roi d'Aragon. Le défenseur du château, le frère Ramon Saguardia, habituellement commandeur du Masdéu en Roussillon, reçoit la visite de son neveu Ramon de Canet, venu au nom du roi le convaincre de se rendre sans résistance. Il en profite pour lui confier 300 florins en vue de régler des affaires en cours. Le roi l'apprend et, furieux, fait fouiller minutieusement tous les Templiers dès la capitulation de la forteresse.

Tout ce qu'on trouve est confisqué, et la liste est édifiante : l’avertissement du Templier navarrais avait été bien entendu. Ramon Saguardia remet 33 anneaux d'or et d'argent et 2 pierres précieuses. Dans la chambre du noble Berenguer de Sent Just, on trouve 700 pièces d'or, 7211 sous de Jaca, 2212 sous de Barcelone et 333 tournois d'argent, plus 15 anneaux d'or et diverses pierres précieuses. Au total, le bailli de Tortosa, Guillem de Céret, reçoit 70 000 sous trouvés sur les 63 Templiers dont on lui confie la garde.

Mais si de telles pratiques expliquent bien des réactions négatives des contemporains envers l'ordre, elles ne sont en rien responsables de sa mort. Quand on a avoué, même si c'est sous la torture, avoir renié le Christ, le péché d'argent est bien véniel.

Nous savons donc presque tout sur la destination des biens templiers.

C'est pourquoi la question de savoir où est passée cette fortune est pratiquement sans objet. Car si la fortune templière était bien le résultat du savoir-faire des Templiers, leur trésor, lui, est le fruit de l'imagination des hommes. Mais là nous sortons de l'Histoire pour entrer dans le mythe.

© Robert Vinas

Bibliographie très succincte

- L. Delisle, Mémoire sur les opérations financières des templiers, In Mémoires de l'Institut national de France, tome 33, 2e partie, 1889.

- Alain Demurger, Les Templiers : Une chevalerie chrétienne au Moyen Age, 1985.

- Pierre-Vincent Claverie, L’ordre du Temple en Terre Sainte et à Chypre au XIIIe siècle (trois tomes), Centre de Recherche Scientifique, coll. « Sources et études de l'histoire de Chypre », Nicosie, 2005.

- Cebrià Baraut, « Bens i censos dels Templers al Rosselló, Vallespir, Conflent i Fenolledès, segons un capbreu de l'any 1264 », in Etudes roussillonnaises offertes à Pierre Ponsich, Perpignan, 1987, pp.175-180.

- Joaquín Miret i Sans, « Inventaris de les cases del Temple de la Corona d'Aragó en 1289 », in Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 42, 1911, pp.61-75.1911

- Josep Maria Sans i Travé, Els Templers catalans - De la rosa a la creu, Pagès editors, Lleida, 1996, pp.246 sqq