C'est une histoire du XIVe siècle qui continue à agiter les esprits des hommes encore au XXIe siècle. A l'histoire bien connue d'un procès en Inquisition bien ficelé, aboutissant à la disparition de l'ordre, a succédé une vie posthume avec ses secrets, ses trésors cachés, ses mystères. Tout ce qui était limpide est devenu trouble. Et malgré le volume des documents authentiques à notre disposition pour retracer l'histoire véridique du Temple, certains continuent à se poser une multiplicité de questions et à fantasmer.

Pourtant les faits sont clairs : le concile de Vienne aboutit en avril 1312 à la suppression administrative de l'ordre (pas à sa condamnation) par le pape Clément V. Son successeur, le pape Jean XXII, confirme la mesure et interdit de reconstituer l'ordre sous peine d'excommunication. Les anciens Templiers, en tout cas ceux qui n'ont pas été condamnés à l'issue des procès, choisissent à titre personnel parmi les voies qui leur sont proposées :

- la retraite avec une pension prise sur les revenus des anciennes propriétés de l'ordre (ce sont les nobles surtout qui choisissent cette option)

- le retour dans le siècle, avec ou sans la reprise d'un métier (cela concerne les non nobles, la plupart du temps)

- le rengagement dans un autre ordre comme celui de Montesa en Espagne ou l'ordre du Christ au Portugal.

Pour l'historien comme pour le juriste, la messe est dite, l'histoire de l'ordre du Temple est terminée. Et pourtant, la question continue à susciter les passions et des milliers d'écrits. Tâchons de clarifier un peu tout cela.

I/ COUPABLES OU INNOCENTS ? LE GRAND DÉBAT HISTORIQUE

A/ Pour ou contre le Temple

1. Dès le début de l'ordre, les Templiers ont eu des détracteurs

La question s'est en effet posée du temps même de son existence. Le Temple historique a été l'objet d'attaques, parfois justifiées, tant il a évolué et même dérivé depuis ses débuts.

En Terre Sainte, au XIIe siècle déjà, une personnalité comme l'archevêque Guillaume de Tyr émettait de fortes critiques et précisait qui si l'ordre avait été bon à ses débuts, il avait ensuite été ingrat envers le Patriarche de Jérusalem et envers la royauté. Il était devenu orgueilleux, paresseux dans la défense de la Terre Sainte, préférant accumuler les richesses et les demandes d'immunités et de juridictions spéciales, se moquant ainsi des règles de sa propre institution. Il avait perdu de sa discipline primitive et consacré trop d'énergie à sa rivalité avec les Hospitaliers, provoquant même des troubles en Terre Sainte (1).

Son adaptabilité même aux conditions de vie en Orient était devenue suspecte. Et pourtant, on était loin de l'acculturation qui sera plus tard l'originalité des Jésuites. Mais l'esprit de tolérance des Templiers dans leurs contacts avec les musulmans repose en grande partie sur le seul et célèbre texte d'Usama, publié par l'historien italien Francesco Gabrieli (2). Quant aux relations des chrétiens avec les Assassins, au moment où le roi Amaury recherche une alliance de revers et rêve de convertir la secte au christianisme, c'est bien le meurtre de l'envoyé du Vieux de la Montagne par les Templiers, couvert par le Grand Maître Eudes de Saint Amand, qui les sabote délibérément pour conserver un tribut de deux mille pièces d'or que les Assassins versaient tous les ans aux Templiers (3).

Plus trouble en revanche est le rôle joué par le Grand Maître Gérard de Ridefort, seul Templier épargé par Saladin après la terrible défaite de Hattin en 1187 (4).

Ce sont surtout les accusations du procès qui laisseront des traces et expliquent la permanence à travers l'histoire d'un courant défavorable aux Templiers, que l'on le retrouve même dans des expressions populaires telles que « méfie toi du baiser du Templier », « aller au Temple », « boire comme un Templier », relevées dès le Moyen Âge en Angleterre ou en Allemagne.

En Catalogne, un intellectuel comme Ramon Llull, qui était un fervent avocat de l'union entre Templiers et Hospitaliers pour une reprise de la Croisade et qui pensait que la monarchie française pouvait y jouer un rôle déterminant, accepte la culpabilité des Templiers. Arnau de Vilanova, le célèbre médecin, chimiste et alchimiste, l'accepte aussi (5).

Bandeau du chapitre XXXV d'Ivanhoe dans l'édition illustrée Firmin-Didot de 1880 - BnF

Il n'est donc pas étonnant de voir ces thèses passer jusque dans la littérature populaire, l'exemple le plus fameux étant la représentation du Temple dans le roman historique Ivanhoé de Walter Scott (1820). Les Templiers y sont représentés comme un ordre qui, après de saints débuts, a succombé à la corruption mais aussi, déjà, comme une société secrète puissante.

La figure du Templier Brian de Bois-Guilbert n'est guère édifiante : Walter Scott, qui doit avoir lu Guillaume de Tyr, nous le montre aveuglé par son orgueil et son amour pour Rebecca, la fille du juif Isaac. Bois-Guilbert est vaillant mais bourré de vices, orgueilleux, cruel et voluptueux. Il a, de plus, des serviteurs sarrasins. La Règle du Temple, il s'en moque, car le Grand Maître le protège. Comme le Grand Maître Gérard de Ridefort, le mauvais génie du Temple, il a rejoint l'ordre à la suite d'une déception amoureuse. Mais c'est l'ordre entier qui est présenté de manière négative, gagné par la cupidité et la débauche. Bois-Guilbert le dit à Rebecca : « Nous ne sommes pas restés longtemps idiots comme nos fondateurs qui mouraient pour garder un désert auquel seule la superstition attribue de la valeur. Mais je ne veux pas lever le voile sur nos mystères ». Et à la fin du roman, le Grand Maître quitte l'Angleterre (Jacques de Molay a été Maître en Angleterre avant de partir en Terre Sainte) sans remettre en question le fonctionnement de l'ordre, préférant qu'il garde ses privilèges. Ainsi le roman contribue à consolider l'idée qu'il y avait des raisons de condamner l'ordre mais aussi que les Templiers gardaient des secrets. Il en est de même dans un autre roman de Walter Scott, publié en 1825, le Talisman. L'action se passe cette fois en Orient, à l'époque de la troisième Croisade. Le héros, le roi Richard Cœur de Lion, reproche aux Templiers de mener leur propre guerre. Mais c'est l'idée que le Temple est devenu une société secrète qui y est développée : le roi affirme être au courant des pratiques du Grand Maître, idolâtre, adorateur du diable, nécromancien, qui commet en secret les actions les plus sombres et les plus perverses. |

Bois-Guilbert aux pieds de Rebecca |

En dehors de Guillaume de Tyr, Walter Scott a pu lire tout ce qui était déjà publié de son temps et s'en inspirer, en particulier, au début du XIXe siècle, l'autrichien Joseph Von Hammer Plugstall, conseiller de Metternich, qui publie en 1818 Le mystère du baphomet révélé, développant l'idée des origines gnostiques de l'ordre et d'une lignée subversive passant par les Templiers et allant jusqu'aux révolutionnaires du début du XIXe et leurs sociétés secrètes. Pour lui, les Templiers aussi avaient menacé l'ordre social par l'adoration du baphomet et leurs pratiques magiques et occultes (6).

2. Mais les Templiers ont aussi des défenseurs

A l'époque de la Renaissance, l'humaniste Jean Bodin les voit comme des victimes de l'arbitraire royal (7).

C'est aussi l'opinion de Gotthold Ephraïm Lessing, maçon dans la loge Zu den drei goldenen Rosen (Aux trois Roses d'or) de Hambourg, qui situe l'action de sa pièce de théâtre, Nathan le Sage (1779), à Jérusalem à l'époque de la troisième croisade. Un bon Templier, tolérant, sans préjugé de classe, de nation ou de religion, sauve Recha, la fille du juif Nathan, au cours d'un incendie et la demande même en mariage. En France aussi, Voltaire ne croit pas à leur culpabilité. Il y voit une persécution inutile du pouvoir avec l'apparence d'un procès (8).

Mais c'est Raynouard qui, sous le Ier Empire, prendra énergiquement la défense des Templiers. Seul ou presque à son époque, Napoléon estimait qu'il était impossible, à cinq cent ans de distance, d'affirmer que les Templiers étaient innocents ou coupables lorsque les contemporains eux-mêmes étaient partagés (9).

Quant aux vrais historiens, ils restent relativement indécis. Les Dupuy puis Baluze au XVIIe siècle réunissent des documents originaux mais défendent la raison d'État contre les Templiers. Jules Michelet lui même, au XIXe siècle, ne se résoud pas à les absoudre. Nos contemporains, en revanche, sont trés majoritairement convaincus de leur innocence.

On voit donc que surtout depuis la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, le débat entre pro et anti templiers est ouvert et que toutes les hypothèses qui seront développées à leur propos par la suite sont déjà prêtes. On peut même affirmer sans risque d'erreur qu'elles naissent toutes de l'acte d'accusation et des premiers aveux arrachés aux Templiers français.

B/ Les accusations du procès et leur interprétation

De fait, des historiens sérieux (et avec eux beaucoup de rêveurs) ont repris point par point les principales accusations, qui présentaient les Templiers comme des renégats, des idolâtres, des hérétiques et des sodomites qui cachaient toutes leurs turpitudes sous le secret de l'ordre. Tous ont donné leur avis mais surtout cherché des explications, élaboré des hypothèses. L'examen de ces innombrables constructions nous montre qu'il n'y a aucune limite à l'interprétation, car celui qui l'échafaude introduit un sens en référence avec ses propres systèmes de signification et en réponse à ses propres désirs, pulsions et volontés...

Reprenons donc les accusations du procès.

1. Des renégats

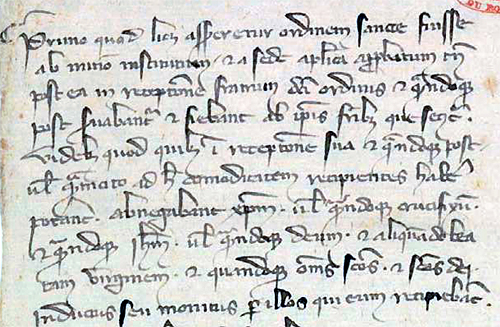

Premier chef d'accusation - Archives nationales de France J 413 n°24 ter

C'est l'une des accusations qui a pesé le plus fort dans la décision du pape Clément de dissoudre l'ordre. Ils sont accusés, lors de leur réception secrète (questions 1 à13) :

- de cracher sur la croix, de la piétiner et même de pisser dessus.

- de nier la divinité du Christ, faux prophète, mort à cause de ses erreurs et non pour sauver l'humanité et dont il ne faut pas attendre le salut.

La première et la plus simple des explications proposées est qu'il s'agissait soit d'un bizutage soit d'un simple test d'obéissance. Les autres sont plus sophistiquées.

- On rappelle le comportement douteux du grand maître Gérard de Ridefort lors de la bataille de Hattin (1187) et les soupçons de trahison au profit des musulmans qui ont pesé sur lui. On parle, comme je l'ai fait plus haut, de relations avec la secte des Assassins et le Vieux de la Montagne, à l'époque du Grand Maître Eudes de Saint Amand (1171-1179).

- On évoque des contacts tantôt avec l'Islam qui refuse l'image, le catharisme qui rejette la croix, les gnostiques orientaux pour qui le Christ n'est qu'un homme, le docètisme qui refuse l'existence réelle du Christ. On va même jusqu'à affirmer qu'en agissant ainsi c'est leur nouveau maître le diable que les Templiers adoraient.

Certaines de ces hypothèses supposent la trahison, la conversion à l'Islam, une doctrine secrète, ou même une continuité d'idées depuis l'antiquité, ce qui reste à démontrer.

2. Des idolâtres

- On les accuse aussi d'adorer des idoles (questions 42 à 62) à deux ou trois têtes ou même en forme de crâne humain : le fameux Baphomet..Ces idoles pouvaient leur donner des richesses, faisaient germer les plantes et on rappelle qu'elles avaient touché les cordelettes qui ceignaient les reins des frères.

- Enfin, un mystérieux chat noir assistait quelquefois aux réunions du chapitre.

On n'a jamais retrouvé aucune de ces têtes. Quant au chat noir, il fait partie de tout l'attirail des procès de sorcellerie et de démonologie. Pourtant de savants occultistes du XIXe siècle se sont emparés du baphomet et lui ont même trouvé un étymologie grecque. Il proviendrait de la contraction de « baphé », l'immersion donc le baptême et de « metis » déesse grecque de la sagesse et signifierait le baptême de l'intelligence ou de l'esprit, un baptême gnostique bien sûr (10).

3. Des hérétiques

Les articles 16 à 23 de l'interrogatoire reprennent les accusations d'hérésie : la négation de l'eucharistie et des autres sacrements, le fait que le chapelain templier sauterait pendant la messe les paroles de la consécration et ne prononcerait pas les mots « hoc est corpus meum », ceci est mon corps.

C'est une accusation grave, car nier la transsubstantation c'est forcément nier la divinité de Jésus, comme le font nombre de sectes hérétiques.

Tout a été rejeté en bloc par ceux qui n'ont pas été préalablement torturés.

L'une des hypothèses les plus répandues pour expliquer ces deux séries d'accusations reste celle bâtie par Jules Loiseleur en 1872 dans sa Doctrine secrète des Templiers, rééditée encore en 1975, largement inspirée par les "découvertes" de Von Hammer-Plugstall. Selon lui, le templarisme médièval reconnaîtrait (on peut y voir des références gnostiques) deux dieux. L'un, celui du monde céleste, est supérieur, parfait. L'autre, le mauvais, est celui qui régit le monde matériel. A travers lui arrivent fécondité, germination et richesses. Il est le fils aîné du bon, révolté contre lui. Un ordre attiré par les richesses comme le Temple aurait été attiré par le mauvais dieu et l'a représenté dans une idole. Il est donc normal qu'il ne reconnaisse pas Jésus, qu'il le renie, soit hérétique et idolâtre.

4. Des sodomites

L'accusation de se livrer à des actes obscènes au moment de leur réception et de pratiquer l'homosexualité est abordée aux articles 30 à 33 et 40 à 45.

Rappelons que l'homosexualité était interdite par la Règle et sévèrement réprimée. Je renvoie à la déposition de Raymond Saguardia lors des interrogatoires du Mas Déu en Roussillon : « Celui des frères qui commettrait un crime contre nature perdrait l'habit de l'ordre. Les chaînes au cou et des menottes de fer aux mains, il finirait ses jours en prison nourri de l'eau de la tristesse et du pain de la tribulation ».

Le baiser sur la bouche, avoué par tous, est un baiser de paix. Il fait partie du rituel d'entrée dans l'ordre. Les baisers soi-disant obscènes de la réception des Templiers, du bas du dos au ventre et à la bouche, ne seraient donc pas une sorte de bizutage, mais peut être seulement les restes d'un rituel mal compris par certains Templiers eux-mêmes, symbolisant l'élévation du bas vers le haut, de la matière vers l'esprit.

Mais certains auteurs ont voulu y voir la persistance de cultes phalliques ou priapiques et lier les Templiers à des sectes lucifériennes comme le fait Jules Loiseleur.

5. Et le secret ?

Il existait seulement pour couvrir les turpitudes - selon les dénonciateurs des Templiers. La cérémonie de réception dans l'ordre, en particulier, a excité toutes les imaginations.

Mais c'est la question à laquelle les membres de l'ordre ont répondu le plus de facilité. Ainsi au Mas Déu en Roussillon, le précepteur Raymond Saguardia a beau jeu de faire remarquer que l'accusation est injuste car ils ne font pas autrement que les autres ordres religieux quand ils tiennent leurs chapitres. Et pourtant on n'accuse pas les autres d'y inviter le chat noir...

En revanche, il est trés surprenant de ne pas trouver dans les questionnaires, sauf sous une forme allusive, l'accusation d'usure contre laquelle les Templiers auraient eu beaucoup plus de mal à se défendre. Il leur était demandé s'il était vrai qu'ils ne considéraient pas comme un péché d'acquérir au profit de l'ordre les biens d'autrui, quelle qu'en soit la manière, licite ou illicite. Et pourtant, le prêt à intérêt à des taux souvent supérieurs à ceux pratiqués par les Juifs a été l'une de leurs spécialités, malgré les multiples interdictions lancées par les papes. Il est vrai aussi que lorsqu'on a avoué avoir renié le Christ, l'accusation d'usure pèse bien peu devant un tribunal d'Inquisition.

En fait, toutes les interprétations, toutes les constructions, occultent deux réalités criantes :

- que la procédure appliquée, courante à l'époque, a été la suivante : dénonciation, emprisonnement et torture pour obtenir des aveux.

- que les questionnaires transmis aux commisions épiscopales pour juger les personnes ont été construits à partir des dénonciations et des premiers aveux obtenus en France sous la torture. Les accusateurs attendaient bien des aveux généralisés, stéréotypés et rapides - qu'ils ont souvent obtenus.

La déposition d'Amaury de Villiers le Duc devant la commission pontificale, le 13 mai 1310, l'explique parfaitement : « craignant de ne pas offrir une bonne résistance s'il était brûlé, il avouerait sous serment que toutes les erreurs imputées à l'ordre étaient vraies et il avouerait même avoir tué le Seigneur si on le lui demandait » (11).

Là où ils ont pu se défendre sans être soumis à la torture et en produisant leur Règle comme pièce à décharge pour s'expliquer, ils n'ont rien avoué et ont été acquittés. C'est ce qui s'est passé en Roussillon.

Ainsi donc l'histoire véridique souffre peu de discussions. Que quelques hommes aient été coupables, c'est probable, mais l'ordre dans son ensemble, certainement pas. Les Templiers sont bien tombés en victimes de l'arbitraire royal.

C/ De l'histoire à la légende et au mythe

Mais c'est justement le caractère injuste de leur condamnation qui a commencé à alimenter leur légende.

Un contemporain comme Dante, au chant XX du Purgatoire, se fait le témoin de cette injustice qu'il met sur le compte de la rapacité de Philippe le Bel :

Veggio il nuovo Pilato si crudele, |

Je vois le nouveau Pilate si cruel |

Et au chant XIX du Paradis il annonce la vengeance :

Li, si vedrà il duol che sopro Senna |

Là se verra le deuil que sur la Seine |

La légende commence en effet avec la malédiction prétendument lancée depuis son bûcher par le Grand Maître Jacques de Molay contre le pape, le roi et ses fils et Guillaume de Nogaret, jusqu'à la treizième génération. Il existe même une version Italienne de cette malédiction. Elle aurait été lancée au pape Clément, selon Ferretto de Vicence, par un Templier napolitain. De nos jours, Maurice Druon a contribué à la populariser dans Les Rois Maudits, même si une étude trés sérieuse de Colette Beaune (12) a pu montrer que la malédiction n'apparaît pas dans l'histoire avant la fin du XVe siècle. Mais elle aurait poursuivi les rois de France jusqu'au pied de l'échafaud de Louis XVI, où l'on aurait entendu un inconnu s'écrier: « Jacques de Molay, tu es vengé. »

C'est ainsi que le Temple franchit le stade de l'Histoire pour basculer dans le mythe. Or ce dernier ne peut être considéré comme une pure invention : c'est aussi un ensemble de faits sociologiques qui justifient sa vie posthume. Les Templiers ne cesseront désormais d'être intégrés à des légendes mythologiques depuis le XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle finissant, du Graal allemand de Wolfram Von Eschenbach, où ce sont eux qui gardent le Graal, jusqu'au Plan pour dominer le monde du Pendule de Foucault d'Umberto Eco publié en 1988 et aux élucubrations des rêveurs contemporains.

Mais l'équivoque originelle réside dans la double réalité, concrète et symbolique, de la ville de Jérusalem où ils sont nés, et du Temple de Salomon non loin duquel ils se sont établis, au dessus des écuries en fait, à l'emplacement de la mosquée al-Aqsa : ils ne peuvent donc pas être uniquement les chevaliers gardiens de la Terre Sainte.

La ville de Jérusalem, située au confluent des trois religions du Livre est aussi, symboliquement, la figuration matérielle du centre suprême. Rien ne pourra empêcher certains esprits de considérer que ceux qui s'appellent chevaliers de la milice hiérosolymitaine du Temple de Salomon sont les dépositaires et les gardiens de la tradition et de tous les savoirs ésotériques, hermétiques et occultes qui se rattachent à ce lieu et à ce nom depuis l'antiquité. Leur nom a donc été choisi sciemment : le fait qu'ils aient choisi de représenter sur l'un de leurs sceaux le Dôme du Rocher, construit à l'emplacement même du Temple de Salomon, ajoute encore à l'ambiguité. |  |

Carte de Jérusalem - Cambrai, BM,0466 (0437), fol.1 - XIIe siècle

Detail : en bas dans le triangle, la mosquée al-Aqsa (Domus militie templi) et au centre de l'image le Dôme du Rocher

De même tous ceux qui veulent, symboliquement ou non, reconstruire le Temple s'y retrouveront. Car l'option messianique toujours présente n'est pas réservée au seul peuple juif, le Temple de Jérusalem enfin reconstruit devant être le gage de la paix universelle et d'une réelle harmonie spirituelle pour l'humanité entière.

Dès lors, tout sera récupéré : les noms prestigieux du Temple, de Salomon, de Jérusalem lieu de sa création, mais aussi tout le vocabulaire de l'organisation (grand Maître, commandeur, commanderie.) donnant à la présence templière une extension jamais atteinte du vivant de l'ordre, provoquant la naissance d'un folklore templier universel alimenté par un déferlement incroyable de l'imaginaire. La bibliographie qui l'accompagne est à la mesure de ce phénomène, immense et toujours renouvelée.

Ainsi, grâce à l'utilisation des zones d'ombre de l'histoire de l'ordre et des accusations du procès, les Templiers sont entrés dans toutes les rêveries, dans tous les systèmes : gnose, sectes lucifériennes, franc-maçonnerie, spiritualités diverses, humanistes ou non, organisations mystérieuses dont certaines ont même pour objectif de dominer le monde, donnant naissance à une véritable mythologie templière.

II/ LA MYTHOLOGIE TEMPLIERE

On y trouve de tout ! depuis la quête d'un objet mystérieux, trésor matériel ou spirituel, jusqu'au secret du Déluge ou à la formule magique qui permettrait de transformer le monde.

A/ Les Templiers ont laissé derrière eux des trésors cachés.

1. Des trésors matériels

Le Temple aurait accumulé des richesses « immenses ». Mais en dehors des revenus de la terre et de l'immobilier, généralement passés aux Hospitaliers, et des objets (objets de culte, livres) dont nous avons souvent la liste dans les inventaires de l'époque, les sommes retrouvées restent d'une importance modeste, ce qui a dû provoquer chez ceux qui en attendaient un grand profit, le roi de France en particulier, une déception certaine. Les historiens savent que la richesse du Temple venait d'une gestion serrée et de la diversité de ses ressources (13). Mais ils n'ont pas réussi à convaincre ceux qui, tout au long de l'histoire, ont estimé que d'immenses richesses avaient disparu ou avaient été cachées, alimentant ainsi le mythe du trésor des Templiers que l'on a recherché et que l'on poursuit encore en France, en Europe et jusqu'en Amérique.

Cette recherche se fonde sur l'idée que certains dignitaires de l'ordre avaient été avertis de l'opération qui se préparait contre eux et avaient eu le temps de mettre à l'abri le fameux trésor. La veille de l'arrestation donc, une mystérieuse charette recouverte de foin aurait quitté la maison du Temple de Paris ou toute autre commanderie importante et serait partie, emportant son chargement de trésors et de secrets vers un lieu inconnu. C'est la théorie que développe en 1962 Gérard de Sède dans son livre Les Templiers sont parmi nous. Pour lui la charette s'est arrêtée à Gisors en Normandie et c'est dans les souterrains du château que le trésor a été déposé. Gérard de Sède tenait ses « informations » d'un certain Roger Lhomoy, qui prétendait avoir fait des fouilles sous le donjon où il aurait trouvé une crypte, et dans la crypte les statues du Christ et des douze apôtres, dix neuf sarcophages de pierre de deux mètres de long et soixante centimètres de large et - excusez du peu - trente coffres de métal rangés par colonnes de dix. La France s'émeut, Gérard de Sède est menacé par un mystérieux inconnu (peut être le gardien du secret) et la municipalité ouvre un chantier de fouilles mais sans aucun rapport avec l'affaire De Sède, dit-elle. On ne trouve rien et on bétonne le tout, certainement pour éviter des accidents aux illuminés qui seraient tentés de venir fouiller la nuit....

La même charette chargée de foin (à moins que ce ne soit une autre) est utilisée par Umberto Eco dans le Pendule de Foucault (1988). Mais cette fois c'est à Provins en Brie qu'elle arrive, et c'est dans les galeries souterraines qui parcourent la colline que le trésor est déposé.

A Majorque, par contre, c'est dans la grotte du Drac que les Templiers noient leur trésor, du moins s'il faut en croire un film télévisé réalisé par une équipe allemande en 1997.

Et d'où venait le trésor de l'abbé Saunière à Rennes le Château ? Des Templiers du Bézu, bien sûr, selon une kyrielle de "chercheurs"... Autre piste : selon Maurice Guinguand dans L'or des Templiers (1973), le trésor est parti vers Sées, cathédrale de transmutation des forces telluriques, et de là vers le Mont Saint Michel et Tomar au Portugal, où il aurait été mis définitivement à l'abri dans un pays tout acquis aux Templiers.

Mais avec le livre de Jacques de Mahieu, Les Templiers en Amérique, on va plus loin encore. Cette fois c'est vers La Rochelle que le trésor est parti, puis vers l'Amérique. C'est ainsi que l'on rattache les Templiers à l'argent du Potosi et au mythe mexicain de Quetzalcoatl.

En 2005, le film Benjamin Gates et le trésor des Templiers a même voulu nous montrer que le premier indice pour atteindre ce fameux trésor se trouve dans le texte de la Déclaration d’Indépendance des U.S.A....

Nous renonçons à actualiser cette liste, qui sera sans doute prolongée à l'infini...

|

|

|

|

|

|

Pourtant, apparaît aussi dans cette littérature une idée qui va nous conduire de l'aspect matériel à la connaissance et le spirituel. C'est celle qui attribue la fortune templière à l'alchimie, à la transmutation des métaux. Jean Markale, dans Gisors et l'énigme des Templiers (1986), explique ainsi leur sceau représentant deux cavaliers montés sur un même cheval. Ce sont le mercure et le soufre liés par le feu secret (le cheval), cette union étant censée produire la pierre philosophale.

|  Fresque de San Bevignate - Italie |

Mais l'alchimie n'est pas une simple transmutation, c'est aussi un système philosophique qui doit révéler la connaissance grâce à un travail sur la matière (le noir, le physique) et l'esprit (le blanc, le mental). Quand on sait que le gonfanon baussant, l'étendard du Temple, est noir et blanc, le symbole dualiste semble évident...

C'est ainsi que nous passons de la recherche d'un trésor matériel à celle d'un trésor spirituel, car la connaissance en est un.

2. Des trésors spirituels

Les trésors matériels restant introuvables et l'alchimie incertaine, c'est l'idée que le trésor du Temple est à rechercher dans le domaine spirituel qu'il faut à présent explorer. Il nous faudra pour cela accepter comme postulat que l'ordre a constitué une société secrète, et essayer maintenant d'en trouver le code.

C'est vers les vestiges de l'architecture templière que l'on se tourne d'abord pour essayer de trouver dans leurs constructions un symbolisme hermétique.

Les formes de certaines églises templières, en particulier celles qui possèdent une rotonde centrale de forme polygonale, (Londres, Tomar, Laon, le Château Pèlerin en Orient) ont attiré l'attention de personnages aussi célèbres que Viollet-le-Duc et Mérimée. Après eux, un nombre impressionnant d'études a été publié pour prouver que ces églises avaient, de par leur construction, un sens caché pour les non-avertis, mais dont l'auteur vous donnait évidemment la clef. Il est vrai que la rotonde est symboliquement chargée de sens car c'est l'image du monde, et qu'elle est aussi, sur le plan ésotérique, le lieu où se rejoignent les énergies cosmiques. Si en plus, comme la chapelle du Château Pèlerin, elle comporte douze côtés, la référence aux douze signes du zodiaque est immédiate et les connaissances astrologiques des Templiers aussitôt affirmées.

Mais la rotonde est loin d'être une exclusivité templière. L'étude d'Elie Lambert sur l'architecture des Templiers, depuis sa parution en 1954 dans le Bulletin Monumental, a globalement fait un sort à toutes ces hypothèses. Partout les Templiers se sont adaptés, ils ont construit roman puis gothique et rarement rond. L'église templière de base est un monument rectangulaire très simple comme l'église du Mas Déu en Roussillon.

Cependant rien ne peut empêcher l'esprit humain de croire que certaines constructions templières se situent sur des lieux telluriques et qu'un examen attentif de l'orientation, du plan ou des dimensions permet de découvrir le code, de percer le secret et d'accéder à la connaissance.

Les fresques et graffitis trouvés dans les chapelles qui peuvent être attribuées à l'ordre n'apportent guère plus dans la recherche du secret. Si les Templiers ont laissé des messages codés, ils ont utilisé des figures symboliques semblables à celles des autres ordres religieux de leur temps. Il n'est que de regarder les fresques de l'église San Bevignate de Pérouse.

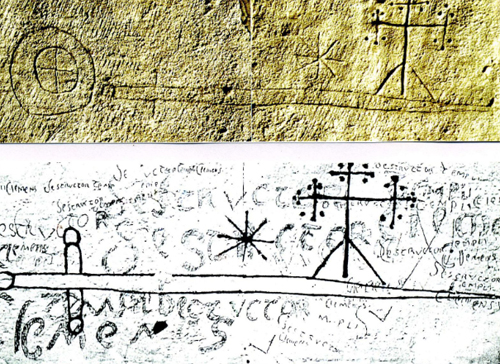

Quant aux graffitis laissés par les Templiers emprisonnés dans une des tours de Domme en Dordogne ou à la tour du Coudray du château de Chinon, ils sont d'une orthodoxie parfaite - des croix, des crucifix - et on ne peut guère reprocher aux prisonniers de Domme d'écrire DESTRVCTOR TEMPLI CLEMENS V (« Clément, destructeur du Temple »), si tant est que ces graffiti existent bien sur les murs et pas seulement sur les estampages très fantaisistes du chanoine Tonnelier...

En haut, le moulage effectué par Serge Ramond en 1972

En bas l'estampage réalisé par le chanoine Tonnelier en 1970

Là encore, on veut faire dire aux Templiers des choses auxquelles ils n'ont certainement même pas pensé. D'ailleurs peu importe si l'on ne peut rien tirer des monuments ni des graffitis : l'imagination n'est pas en peine et c'est la fondation de l'Ordre qui suscitera des interrogations.

3. Vers le mythe de la survie

Car la fondation de l'ordre est en partie mystérieuse, le projet d'Hugues de Payns mal défini au départ et surtout le rapide succès de l'entreprise complètement imprévisible. Il faut donc qu'il ait existé un groupe de gens en Terre Sainte (le patriarche de Jérusalem, le roi Baudoin ou d'autres) qui, sans apparaître au grand jour, avaient intérêt à faciliter la naissance d'une milice permanente chargée de protéger les routes de pélerinage et les pèlerins qui les empruntaient - ou de poursuivre des buts moins apparents.

A l'origine il y a, semble-t-il, une prétendue lettre du pape Sylvestre II, Gerbert d'Aurillac, datant de l'an Mil, dans laquelle il évoquerait son espoir de récupérer les Lieux Saints pour y trouver les clés de la Connaissance Universelle qui s'y trouvaient cachées (14). On rejoint là l'idée que le Temple de Salomon construit par Hiram selon des règles obéissant à des lois occultes cachait des secrets fondamentaux parmi lesquels les vraies tables de la Loi, qui ne seraient que les secrets de la Grande Pyramide dérobés par Moïse. Le nom de Templiers donné à la milice n'est donc pas anodin et le voisinage de leur maison avec le Temple de Salomon (la mosquée al-Aqsa), où le roi de Jérusalem les a installés, n'est pas une coïncidence

C'est là que se place l'hypothèse jamais vérifiée d'un ordre qui aurait précédé le Temple et l'aurait suscité, l'ordre du Prieuré de Sion, fondé par Godefroy de Bouillon, lui-même présenté comme un connaisseur des chrétientés d'Orient et des sectes se rattachant aux traditions initiatiques de l'ancienne Egypte, du judaïsme et de la gnose chrétienne (15). Quand on sait par ailleurs que Godefroi de Bouillon prétendait descendre de Parsifal, on voit que la légende rejoint l'histoire, ou qu'un mythe différent, celui du Graal, peut se rattacher à l'autre. Cet ordre mystérieux et clandestin aurait téléguidé les premiers Templiers, au moins jusqu'à la rupture intervenue dit-on en 1188 sous l'orme de Gisors, un an après la prise de Jérusalem par Saladin. Cette rupture permettra évidemment d'expliquer permanence et filiation après la suppression du Temple officiel.

Dés lors, l'idée est née que le Temple n'était que le milieu visible, suscité par les dépositaires du secret pour mener dans le siècle l'action secrète de l'ordre clandestin. Ce dernier ne pouvait donc pas, vu sa nature, être affecté par la destruction du Temple "officiel" puisqu'il se rattache à une tradition ancienne, ésotérique, hermétique, occulte et qu'il constituait un ordre secret, initiatique, élitiste, double, qui comportait un règle secrète et par voie de conséquence une hiérarchie parallèle. La conclusion évidente est que le Temple n'est pas mort, qu'il se survit.

B/ Permanence du Temple - Les Templiers sont toujours parmi nous : ils vivent encore

- Par des filiations, parfois d'origine maçonnique, toutes fantaisistes.

- Par la spiritualité de dizaines de "sectes" ou ordres néotempliers qui ont fait émerger une éthique templière.

- Par des ordres religieux, successeurs authentiques.

- Par des charlatans peu scrupuleux aussi.

- Et peut être même par des organisations aux buts obscurs.

1. Les filiations d'inspiration maçonnique sont nées aux XVIII et XIXe siècles

Après les siècles obscurs, pendant lesquels les traces disparaissent, vient le renouveau templier. C'est le XVIIIe siècle, le siècle des « lumières » qui, paradoxalement, et bien loin du rationalisme scientifique qu'il veut appliquer à l'Église, voit la transformation des idées sur les Templiers, à tel point qu'aujourd'hui on ne peut plus se débarrasser des créations fantaisistes de l'époque.

La nostalgie littéraire, l'émergence du goût gothique, l'intérêt pour les ordres de chevalerie (il faut voir le nombre de dictionnaires publié) ne sont pas le seul élément. En fait, il y a convergence de la Révolution romantiq, qui voit se développer mysticisme, illuminisme, médiumnisme, occultisme, avec la Franc-Maçonnerie considérée sous l'angle des hauts grades, en particulier le rite Ecossais.

a) Car c'est la franc-maçonnerie qui au XVIIIe siècle a fait revivre l'intérêt pour le Temple, et c'est dans les milieux franc-maçons que l'idée d'une permanence occulte du Temple, présenté comme une société secrète, a commencé à se développer. Une partie de la franc-maçonnerie, bien que tenante du rationalisme, a de manière ambiguë dérivé du rationalisme vers le mystère.

A l'origine de cette tradition on trouve, dès 1736, le chevalier Ramsay, un Ecossais vivant en France, secrétaire et biographe de Fénelon, qui introduit les Templiers (il avait d'abord pensé aux Hospitaliers, mais ils étaient encore là- comme un élément essentiel de la maçonnerie). Il part des croisades comme période clé et avance l'idée que les confréries de bâtisseurs, protégées par les Templiers, auraient eu accès à des documents secrets trouvés à Jérusalem, révélant la sagesse des constructeurs du Temple de Salomon.

Cette idée est reprise dans les années 1760 par les maçons allemands. Pour eux, le Temple est bien le chaînon manquant et le véhicule idéal. L'ordre, par son occupation du Temple de Salomon, a été le réceptacle de la sagesse secrète et de pouvoirs magiques transmis par Jacques de Molay à son successeur et dont les maçons du XVIIIe seraient les héritiers directs. L'idéologie maçonnique se fonde ainsi sur les métaphores de l'architecture de l'univers et de la construction du Temple.

Bien sûr, il y avait quelques obstacles, en particulier le fait que les premières constitutions maçonniques ne font pas référence aux ordres de chevalerie, que les frères à l'intérieur de la franc-maçonnerie étant en principe égaux, on comprend mal pourquoi il y aurait des chevaliers maçons, des dignitaires, des hauts grades, l'ignorance de ceux du bas et la sagesse de ceux d'en haut...

Mais le pas fut allègrement sauté par une partie des maçons attirés par ce type de symbolisme historique et ces marques de prestige social si "romantiques"...

Enfin et surtout, était posé le problème des rapports supposés entre le Temple et la Franc-maçonnerie qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité des polémiques sans fin. Car certains maçons ont prétendu que la filiation n'était pas seulement symbolique, et ont absolument voulu que le Temple fût à l'origine de la franc-maçonnerie opérative par ses « frères des métiers ». Malheureusement pour les tenants de cette théorie, aujourd'hui encore rien ne vient étayer cette thèse. Pourtant on la retrouve toujours dans l'Histoire Générale de la Franc-Maçonnerie publiée par Paul Naudon en 1981 et rééditée depuis. On peut y lire entre autres que :

- « les Templiers furent les protecteurs des Francs-Maçons de métier. Le Rite Ecossais ancien et accepté affirme sa volonté de les venger en faisant vivre leur héritage spirituel. ».

- « l'influence des Templiers sur les métiers ne cessa pas avec la dissolution de l'ordre. »

- « les artisans de la constructions se pressaient nombreux dans leurs vastes domaines encouragés par les Templiers qui furent de grands bâtisseurs. »

Symboles du Rite Ecossais ancien et accepte - Aquarelle de Clostermans - 1812 - BnF

Cette aquarelle de Clostermans, que Naudon reproduit, est particulièrement parlante : on y voit que la franc-maçonnerie, symbolisée par la lettre G (géométrie) d'où émergent des rameaux d'acacia (l'immortalité) naît du bûcher sur lequel est mort le Grand Maître des Templiers. Comme de juste, une organisation qui proclame sa filiation avec une tradition précédente se donne les emblèmes de la tradition à laquelle elle se réfère.

Deux idées seront désormais présentes dans l'idéologie templière maçonnique de la fin du XVIIIe siècle.

- La première est que cette survivance clandestine de l'ordre maintient ouvertes les possibilités de vengeance du bûcher de Jacques de Molay. C'est la conséquence de la création des grades de vengeance par des Templaristes comme Johnson ou Rose. Le meurtre d'Hiram s'identifiant à celui de Jacques de Molay, certains chevaliers du Temple maçonniques peuvent être considérés comme voulant se venger de la monarchie française. Dans son livre Le tombeau de Jacques Molai ou Histoire secrète et abrégée des initiés, publié en 1796, Cadet de Gassicour montre que la malédiction de Molay s'est réalisée quand Louis XVI a quitté pour son supplice la tour du Temple où il était enfermé.

- La deuxième nous ramène à Hiram, l'architecte du Temple de Jérusalem, assassiné à l'instigation de Salomon parce qu'il a refusé de révéler ses secrets. On voit là comment un édifice entier du mythe peut se construire. Les Templiers peuvent maintenant devenir des victimes de l'arbitraire et de l'intolérance, et pourquoi pas ? des martyrs de la libre pensée.

Mais la conséquence, malheureuse pour la franc-maçonnerie, c'est que l'ésotérisme des hauts grades permit à des leaders spirituels douteux de se mêler de maçonnerie, de tromper et d'escroquer les frères. De nombreux exemples vont le montrer.

b) C'est le mythe de la fuite en Ecosse qui est le point de départ de la théorie de la survivance templière.

Ce mythe a été forgé par un noble allemand, le baron Von Hundt, mort en 1776 en habit templier, qui affirme qu'un certain nombre de Templiers, parvenus à s'échapper, se seraient finalement réfugiés en Ecosse, dans l'île de Mull. Là ils auraient élu Pierre d'Aumont pour remplacer Jacques de Molay. Von Hundt crée la Stricte Observance, groupement dirigé par des Supérieurs Inconnus qu'on ne verra jamais, mais à qui il faudra obéir. Le mouvement est financé à l'interne par les cotisations des membres à chaque changement de grade.

Mais Hundt n'est pas le seul dans la course. Tout le troisième quart du XVIIIe siècle est rempli par les luttes de pouvoir entre les différents leaders, on dirait aujourd'hui « gourous ». Il y a d'abord Rose qui est éliminé par Johnson, qui s'attaque ensuite à Hundt. La bataille entre Hundt et Johnson est fixée à Altenberg en 1764, mais finalement elle n'a pas lieu car Johnson ne pouvant livrer son « secret » se « dégonfle ». Hundt triomphe donc jusqu'à l'arrivée de Starck, un autre Allemand, qui introduit l'idée d'une organisation parallèle de prêtres templiers dépositaires des secrets des Esséniens. Son ordre prospère en Allemagne sous le nom de chanoines du Temple. C'est Starck qui reprend l'idée du Baphomet et développe les aspects magiques de l'activité templière. C'est, historiquement, la première suggestion selon laquelle le templarisme peut être associé au satanisme. Finalement, il y aura un accord entre les deux chefs, en 1772.

Dès lors, le templarisme allemand tombe dans les mains des princes, et le duc de Brunswick devient le Grand Supérieur de la Stricte Observance. Il y fait le ménage, faisant rechercher en vain en Toscane les Supérieurs inconnus par le baron Wachter. Ce dernier revient de sa mission avec des révélations nécromantiques qui seront jugées suspectes et provoqueront une scission. Au congrès de Wihelmsbad en Hesse, en1782, on constate que les Supérieurs Inconnus ne se sont pas manifestés. La Stricte Observance, ne pouvant prouver qu'elle remonte aux Templiers, abandonne la thèse de la continuité. Désormais la mémoire des chevaliers du Temple sera gardée d'une manière plus restrictive dans la franc-maçonnerie. Mais certains déçus se joindront aux Illuminés de Bavière, qui seront à l'origine de la création de la théorie de la grande conspiration...

2. Il existe d'autres traditions néo-templières d'origine maçonnique

On raconte que Jacques de Molay lui-même, quelques jours avant d'être brûlé, révéla les secrets de l'ordre à son neveu le comte de Beaujeu, lui confia une relique (l'index de la main droite de Saint Jean Baptiste ?) et les clefs d'un coffre caché dans un tombeau. Il lui fit promettre de faire revivre l'ordre jusqu'à la fin des temps. Beaujeu s'acquitta de sa tâche, retrouva le trésor qu'il mit en sécurité, à Chypre peut être, et fut élu Grand Maître par un groupe de Templiers rescapés. A sa mort, son successeur fut Jacques d'Aumont et depuis, la lignée secrète s'est perpétuée jusqu'à nos jours.

C'est en tout cas ce qui ressort des statuts secrets du Temple, "rédigés" par un Templier du nom de Maître Roncelin du Fos ou de Fos (16). Il a bien existé un frère de ce nom qui a été Maître du Temple en Angleterre et en Provence. D'après un interrogatoire du procès, celui de Geoffroy de Gonneville, les pratiques hérétiques se seraient développées au sein du Temple à l'époque de sa maîtrise. C'est peut être pour cette raison que son nom a été choisi par Mersdorf, l'inventeur du manuscrit découvert en 1877. En fait, il s'agit d'un faux destiné à prouver la filiation du Temple et de la franc-maçonnerie.

Il se caractérise par ses accents catharisants (distinction entre frères ordinaires et consolés), les doutes qu'il introduit sur le personnage historique et matériel du Christ, ce qui permet d'expliquer les soi-disant pratiques sacrilèges et hérétiques des Templiers, le reniement, les crachats, l'omission des paroles de la consécration. Mais il est trahi par ses forts relents d'anticléricalisme et son vibrant plaidoyer pour la fraternité universelle, Sarrasins y compris. Pour un texte supposé avoir été écrit à l'époque des Croisades, c'est un peu fort.

C'est toutefois un faux intéressant car il propose une interprétation de la prétendue hérésie templière. On y trouve en particulier l'idée que le but du Temple était la conquête du monde, l'établissement du royaume universel sur lequel règnera le grand monarque. Le personnage de Jacques de Molay, qui n'était que le chef apparent, est rejeté dans un rôle secondaire, il ne faisait même pas partie des consolés, il ne savait rien, il n'était pas le patron. En fait il y avait une Règle secrète, un grand Maître secret et comme par ce tour de passe passe la continuité templière n'a pas été brisée on peut produire une généalogie complète depuis le suppression de l'Ordre.

Cette hiérarchie occulte apparaît à l'époque moderne dans toutes les organisations néotemplières qui prétendent être les héritières en droite ligne et possèdent Règle secrète, Grand Maître secret etc..Evidemment elles ne peuvent rien prouver, conservent jalousement leurs preuves et se réfugient derrière le secret qu'elles avancent. L'absence de preuves n'est pas un problème : on en fabriquera beaucoup au XIXe. Il n'est donc pas étonnant que les sbires de Philippe le Bel ne les aient pas trouvées.

Mais, toujours dans la série des faux d'inspiration maçonnique, le sommet a été atteint par l'énorme canular monté de toutes pièces par Bernard-Raymond Fabré-Palaprat sous le Premier Empire avec, semble-t-il, la bénédiction de l'empereur. Comme ses successeurs se disputent encore l'héritage, on peut s'y arrêter un moment.

Le moment était bien choisi, car les Templiers étaient à la mode. Raynouard, que nous connaissons plutôt aujourd'hui pour ses travaux sur la langue des troubadours, venait de faire jouer en 1805 sa tragédie Les Templiers qui obtint un grand succès tant au théâtre qu'en librairie. On pouvait y voir, dans la scène la plus émouvante, le fils d'Enguerrand de Marigny, le conseiller de Philippe le Bel, admis secrètement dans l'ordre, choisir de mourir avec les Templiers.

Fabré-Palaprat en costume de Grand-Maître |

C'est dans cette atmosphère que les néotempliers sortent subitement de l'ombre en 1808, au cours d'une messe célébrée en l'église Saint-Paul-Saint-Antoine de Paris, le jour anniversaire de la mort de Jacques de Molay. Une description hallucinante de la cérémonie a été faite en 1864 par Elisée de Montagnac dans son Histoire desTempliers et de leurs prétendus successeurs : église tendue de noir, catafalque sur lequel on avait posé une couronne impériale, le spectre et la croix. Palaprat était assis sur un trône dressé près du catafalque. Tous les Templiers présents portaient un manteau d'hermine orné à l'épaule de la croix pattée. Pour justifier son titre de Grand Maître, Fabré-Palaprat produit une charte de transmission que peu de véritables paléographes ont eu l'occasion de voir. Elle daterait de 1324 et aurait pour auteur un inconnu, Jean Marc Larmenius de Jérusalem, qui serait donc le successeur de Jacques de Molay. Cette charte porte les noms et les signatures de tous les Grands Maîtres qui se sont succédé de 1324 à 1792. Celle qui transmet le pouvoir de Jacques de Molay à Larmenius n'a pas été retrouvée et les troubles révolutionnaires expliquent le hiatus entre 1792 et 1804. A part cela, tout est reconstitué, documents, costumes, médailles.. |

Il n'empêche qu'un paléographe confirmé comme M Maillard de Chambure, conservateur des archives de Bourgogne, publiant en 1840 sa Règle et statuts secrets des Templiers, précédés de l'histoire de l'établissement, de la destruction et de la continuation moderne de l'Ordre du Temple semble avoir tout gobé. Il mêle donc dans un même ouvrage l'édition de textes authentiques et l'ensemble de la fiction imaginée par Fabré-Palaprat et ses acolytes, recopiant la liste des Grands Maîtres depuis Larmenius en 1307 - pourquoi 1307 alors que Jacques de Molay est toujours vivant ? - jusqu'à Fabré-Palaprat (1804-1838) et Sir Guillaume Sidney-Smith (1838-1840), ainsi que le sommaire des 43 chapitres qui constituent les statuts de l'ordre.

Son souci de rendre compte va même jusqu'à publier une synthèse de la révision des croyances de l'ordre que Fabré-Palaprat voulut imposer, provoquant ainsi schisme et division dans sa propre organisation. Il s'était en effet converti au johannisme, croyance selon laquelle « Jésus a institué père de son Église le disciple bien aimé, l'apôtre Jean ; les successeurs de celui-ci sont chargés de gouverner l'Église par le ministère des évêques et des prêtres ».

Cette tradition johannite existe toujours parmi certains de ses continuateurs. On trouve dans un livre édité en 1988, Des Templiers aux francs-maçons, la filiation spirituelle, de Pierre P Pasleau, tout son développement. Selon cet auteur « l'Ordre du Temple fut et demeure le dépositaire d'un patrimone traditionnel revêtant un caractère initiatique. Selon l'histoire templière (?) les neuf premiers chevaliers du Christ et de Notre Dame (?) avaient sollicité et obtenu l'investiture du patriarche Théoclet, successeur de Saint Jean l'Evangéliste. Ils se rattacheraient donc à la filiation johanniste orthodoxe. » Ceci expliquerait les croyances ésotériques et dualistes des Templiers, de même qu'une filiation certaine avec la gnose chrétienne qui en était imprégnée.

A cette tradition s'ajouterait encore l'héritage de la tradition druidique transmis par Saint Bernard, présenté comme l'ultime maillon de la chaîne druidique en France.

Comme on le voit, la spiritualité templière était particulièrement riche.

La mort de Fabré-Palaprat permit de remettre un peu d'ordre dans la maison. « Le dernier grand-maître, nous dit-on, avait voulu modifier les statuts et fausser l'institution, mais l'ordre a été replacé sur ses antiques bases. ». On dit qu'il survit encore en Belgique et même en Catalogne et au Portugal, au gré des anathèmes et des interdits que les derniers frères se lancent régulièrement, par campagne de presse interposée quelquefois, comme en 1960 lorsque se présenta un usurpateur...

Mais à ces filiations d'origine maçonnique s'ajoutent aujourd'hui d'innombrables groupements qui se réclament du Temple ou qui utilisent son nom.

C/ Le templarisme aujourd'hui

Il est innombrable : on compte aujourd'hui, nous dit Laurent Dailliez dans Les Templiers (1978), 47 groupements ou ordres du Temple allant du souverain au religieux, du militaire au plus civil. Sur les 149 ordres militaires actuellement répertoriés en France, 25 sont du Temple et une bonne soixantaine de spiritualité templière, ce qui est stupéfiant. A cela s'ajoutent des milliers de sites sur Internet. Même le templarisme maçonnique n'est pas mort, surtout en Grande Bretagne et aux Etats Unis.

Bien sûr, aucun de ces ordres ne peut se dire successeur ou continuateur du Temple d'une manière autre que symbolique. Le seul et véritable successeur est, selon les spécialistes, l'ordre espagnol de Montesa, reconnu officiellement par les divers concordats passés entre l'Espagne et le Saint Siège.

Quant aux autres, on ne peut tous les mettre sur le même plan, bien que tous évidemment se prétendent authentiques. Si certains sont bien, comme le dit si bien l'écrivain américain Peter Partner dans Templiers, francs-maçons et sociétés secrètes (1992), « des magasins de jouets où les hommes réalisent leurs rêves d'enfants et miment des rêves de noblesse et des rites de pouvoir. » il faut quand même reconnaître à d'autres le souci de faire émerger dans le monde contemporain un esprit "templier", une spiritualité "templière" souvent proches parents de l'esprit maçonnique d'ailleurs. Se dire Templier aujourd'hui, c'est s'efforcer d'être, comme les Templiers médiévaux, un fils d'élection avec tous les devoirs que cela comporte. C'est lutter contre la barbarie pour les valeurs morales, pour une meilleure compréhension de l'humanité, par amour de la personne humaine.C'est la fraternité et la solidarité étendues à l'univers entier. C'est aussi le culte de la justice et de la vérité. Nourri aux sources orientales, l'œcuménisme que l'on prête aux Templiers trouve sans relâche de nouvelles voies à prospecter... On retrouve cet esprit multiforme mais unique chez des écrivains comme Péguy, Claudel, Bernanos, ou des personnages comme le Maître de Santiago de Montherlant ou Beau Sang de Jules Roy.

Procession à Rome des Templiers catholiques de France - Site Templiers aujourd'hui

Mais il existe aujourd'hui d'autres formes de mythologie templière, en particulier celles qui sont les héritières en droite ligne de la "mythomanie" de Von Hammer Plugstall, déjà cité. Celles-là poussent les limites du rêve templier jusqu'aux rivages du délire.. C'est Von Hammer qui ressort l'idée de la relation des Templiers avec les sectes gnostiques et surtout ophites.

- Il lie les Ophites, qui reniaient Jésus, avaient des croyances phalliques et se livraient à des orgies, aux Templiers en utilisant les accusations de baisers obscènes et de sodomie. Il fabriquera même des objets de provenance templière.

- Il bâtit la théorie du Baphomet, divinité androgyne adorée par les Ophites et les Templiers, qui demanderait orgies et cultes phalliques.

- Il lance l'idée que la légende du Graal est d'origine gnostique et que les Templiers ont joué un rôle dans cette croyance en récupérant les Templiers de Wolfram Von Eschenbach. Au passage il annexe même le roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde, dont il fait une secte gnostique, le Graal lui même étant un vaisseau symbole de l'illumination gnostique.

- Il reprend même l'idée maçonnique, bien qu'il soit violemment antimaçon, de la sagesse occulte de l'Orient passant par les Templiers et les maçons écossais.

C'est donc lui qui a créé tous ces mythes largement réutilisés aujourd'hui, bien qu'il n'ait jamais choisi parmi les inspirateurs présumés des hérésies templières, Assassins, chevaliers du Graal, Cathares, chanoines du Saint-Sépulcre, Ophites....C'est lui aussi qui a ouvert la voie à tous les mythologistes dont certains ont même lancé l'idée que le secret des Templiers était le Saint Suaire de Turin. Son influence posthume est considérable. Après lui, la spéculation templière peut tomber aux mains des satanistes et des rêveurs de tout poil.

Les sociologues d'aujourd'hui ont essayé d'analyser ces besoins de l'âme humaine : passion du secret et du complot, désir d'être un initié, recherche d'un pouvoir occulte, goût de l'hermétisme et du symbole, quête de la connaissance et de l'illumination. Ils constatent qu'imperméable aux révélations de la science, le filon symbolique a prospéré et qu'il est mystique, ésotérique et hermétique. Secret vrai ou faux, il communique à son détenteur une position d'exception et opère une forme d'attraction essentiellement déterminée par des raisons sociales.

Il existe en effet, en marge de tous les mouvements qui se réclament de la spiritualité templière, tout un monde de conspirations et de sociétés secrètes, de maîtres et d'initiés, et aussi un public avide d'étrange et d'explications cosmiques que des éditeurs pressés de l'alimenter nourrissent sans relâche.

|

C'est ce que montre le roman d'Umberto Eco, Le pendule de Foucault (1988), vaste satire de la mythologie templière, résumé de tout ce que l'imagination humaine a créé à propos des Templiers, mais aussi essai sociologique pénétrant, parce qu'il permet de comprendre, au delà de la fiction qu'il développe, toute la part d'imaginaire et de rêve qui entoure encore le nom des Templiers et, en celà, véritable conte philosophique. Le sujet : un éditeur, Garamond, charge trois de ses publicistes, Balbo, Diotallevi et Casaubon, de créer une collection de livres sur l'occulte. Il pense que c'est une mine d'or car il existe un public prêt à tout gober, pourvu que ce soit hermétique et surtout en contradiction avec ce que les gens ont lu dans leurs livres de classe. Les trois hommes se mettent alors au travail. Ils visitent les bibliothèques, fouillent, compilent et construisent ce qu'ils appellent le Plan, version imaginaire de l'histoire secrète du monde. Ils choisissent l'idée de la transmission, à travers les époques et les pays, du fameux secret des Templiers que Philippe le Bel voulait acquérir car il lui aurait donné la clé d'un pouvoir immense, encore inconnu dans l'histoire de l'humanité. Mais comme ils n'ont pas voulu collaborer, il les a détruits, ou cru les détruire. |  |

Déjà, en effet, inspirés par le diabolique Saint Bernard, ils avaient découvert des choses extraordinaires, remplacé les menhirs par les cathédrales gothiques, plus sensibles et plus puissantes avec leurs cryptes en contact direct avec les couches radioactives. Ils avaient ainsi couvert l'Europe d'un réseau de stations réceptrices-émettrices qui pouvaient se transmettre la puissance, la direction, le flux et les tensions des courants telluriques. Ouvrant des mines d'argent en Amérique puis contrôlant le Gulf Stream, ils transportaient le précieux métal jusqu'à Tomar au Portugal et enfin à la forêt d'Orient où ils le stockaient. C'était là l'origine de leur fortune.

Mais ils ont vite compris qu'ils ne pourraient exploiter à fond leur fabuleux secret que lorsque les progrès de la technologie le leur permettraient. Ce n'est donc que sept siècles plus tard, avec l'arrivée de l'Ordinateur, qui seul pouvait leur permettre de traiter la masse d'information nécessaire, que le Plan peut se développer.

Les trois hommes continuent à travailler à partir du principe énoncé par Casaubon : lorsque deux choses ne vont pas ensemble, mais qu'on croit les deux, c'est une troisième, la crédulité humaine, qui fera la liaison. Ainsi, en jetant dans l'ordinateur quelques douzaines de notions sans liaison apparente, les Templiers, les Rose-Croix, le comte de Saint Germain, les Jésuites, les Assassins, l'Okhrana, le suaire de Turin, Mickey Mouse même, et quelques formules de liaison telles que « ceci prouve que » ou « il est donc évident que », la conclusion que l'on peut logiquement en tirer est que les Templiers ont quelque chose à voir avec tout.

Mais les trois hommes découvrent alors qu'ils se sont mis en danger. Ils ont sous-estimé le pouvoir de séduction de ces théories sur eux-mêmes ; et surtout ils ont sous-estimé la détermination de ceux qui cherchent réellement la clef de l'univers à travers le secret des Templiers. Car si le Plan existe, il ne peut y avoir d'erreur, et ceux-là sont prêts à tout pour satisfaire ce besoin psychologique profond qui exige que le Plan existe réellement. C'est Belbo qui donne sans hésiter la définition du « jobard » : c'est quelqu'un qui a une idée fixe, qui croit que tout prouve le contraire de tout et qui finit toujours, quelles que soient vos objections, par vous sortir les Templiers. Et Belbo finit sacrifié par une secte luciférienne, justement parce qu'il ne veut pas donner le secret du Plan.

Bien sûr Eco n'a rien inventé, il ne le prétend pas d'ailleurs. C'est entre 1789 et 1848, période de grands bouleversements, que la théorie sociale de la conspiration a pris forme et a trouvé dans les Templiers le véhicule idéal. Je renvoie à Plugstall cité plus haut. Faute de référence à Dieu, la question est de savoir ce qu'il y a à sa place. Ainsi naît l'idée que tant de changements n'ont pu être créés que par des entreprises humaines qui avaient miné profondément les fondements de la société. On prêtera donc aux Templiers le pouvoir d'influencer encore les événements de ce monde après leur suppression, dans une vue macroscopique des changements historiques qui remonte à l'ère préchrétienne.

Car le mythe templier reste marqué par l'ambiguité de l'intention. Les Templiers d'aujourd'hui sont-ils des pacifiques qui recherchent la sagesse ou des conspirateurs ? La question est d'importance, car elle conditionne l'action des groupes templiers actuels que l'on pourra retrouver en politique, à droite ou à gauche

Après la Révolution de 1789, les conservateurs décidèrent que les Templiers maçonniques avaient joué un rôle dans la conspiration des peuples contre les gouvernements. Le congrès de Wilhelmsbad en 1782, très médiatisé, leur avait fait beaucoup de tort. Starck lui même, retiré du Templarisme, les accusa d'avoir couvert certains agitateurs des Illuminés de Bavière. Cagliostro, pris par l'Inquisition romaine, avouera que les néotempliers de la Stricte observance voulaient se venger de l'Église catholique et des monarchies. La Révolution ne fait qu'amplifier cette idée, les allégations de conspiration passant d'un auteur à l'autre dans un cercle sans fin.

Dans la France contemporaine en revanche, on pourrait plus facilement trouver des liens entre les Templiers du XXe siècle et la droite, en particulier avec le groupe politique maçonnique appelé « synarchie », dont auraient fait partie des ministres du gouvernement de Vichy, Pierre Pucheu en particulier. Ce groupe se serait donné pour but la prise du pouvoir dés 1922. Plus près de nous, des journalistes américains se sont vivement intéréssés à la tentative d'infiltration par le S.A.C (Service d'Action Civique), de 1970 à 1973 en gros, du Grand Prieuré de France de France de l'ordre « Portugais » de Sousa Fontes. Ils affirment même que la Société d'Etudes Techniques Economiques et Commerciales, l'E.T.E.C, émanation du S.A.C, aurait été le siège du Grand Prieuré de France de cet ordre jusqu'en 1973, où des indiscrétions auraient fait capoter l'opération.

Mais les preuves formelles de ces diverses tentatives manquent ou sont bien cahées. C'est bien dommage, car on pourrait ainsi répondre à la série de questions qui suit : quelle est l'influence cachée qui agit derrière la presse, les mouvements subversifs ? y a-t-il plusieurs pouvoirs à l'œuvre ? ou y a-t-il un seul pouvoir, un groupe invisible qui dirige tout le reste, le groupe des vrais initiés ? Certaines sectes qui se sont donné pour but la domination du monde ont déjà répondu.

Enfin, avant de conclure, posons-nous une dernière question : le rêve templier est-il dangereux pour ceux qui y participent ou pour le public ? Je laisse provisoirement à part le cas des auteurs qui s'intéressent à la question... Selon qu'il s'agit de charlatans, de sataniques ou de groupes qui veulent dominer le monde, la réponse peut varier.

Il n'en reste pas moins que ceux qui, à travers l'histoire, ont voulu s'en servir, depuis les paniques des sociétés secrètes de la Révolution jusqu'au scandale de la loge P2, ont dû en payer le prix. De même qu'a dû payer le prix en France - celui de la crédibilité - un écrivain comme Louis Pauwels lorsqu'il a évoqué dans ses livres le templarisme et la synarchie.

Quant au public, il peut se montrer inquiet lorsque les mythes des sociétés secrètes servent à suggérer l'existence de petits groupes puissants qui travaillent dans l'ombre, surtout à une époque où, les turpitudes de la vie politique devenant difficiles à supporter, fantaisies et goût des chimères prospèrent sur les ruines de la politique.

CONCLUSION

On vient de voir combien les Templiers ont la vie dure, ou tout au moins les mythes qui accompagnent leur nom à travers l'Histoire. Ces mythes sont finalement plus importants dans la constitution de l'image actuelle des Templiers que l'histoire véridique et largement documentée qu'ils ont connue entre 1119 et 1314. Malcolm Barber, l'historien anglais bien connu, estime que la longévité de ces mythes tient à leur extrême élasticité, qui leur permet d'être utilisés par tout le monde et surtout par des écoles de pensée complètement opposées, qu'elles soient conservatrices ou radicalement novatrices.

Chaînon manquant pour les uns, véhicule idéal pour les autres, le Temple, on l'a vu, a été récupéré par un nombre incalculable d'organisations qui se réclament de l'esprit templier :

- les gnostiques de tout poil,

- les tenants de la théorie historique de la grande conspiration,

- les romantiques amoureux du Moyen Âge,

- les Francs-Maçons à la recherche d'une filiation historique mais aussi de rites et de « théâtre »,

- les charlatans cherchant à profiter de la crédulité humaine enfin.

Aussi avons-nous le choix et pouvons-nous donner aux Templiers l'image que nous voulons. Comme le dit le personnage d'Umberto Eco, finalement qui sont-ils ?

- « des sergents d'un film de John Ford ? »

- « des malpropres ? »

- « des chevaliers sortis d'une miniature, gardiens du Graal ? »

- « des banquiers de Dieu ? » (cf loge P2)

- « une armée en déroute ? »

- « des adeptes d'une secte luciférienne ? »

- « des martyrs de la libre pensée ? »

On peut aussi ajouter, pour conclure définitivement :

- Avaient-ils des buts secrets ?

- Y avait-il deux Temples ? l'un blanc, l'autre noir, l'un visible, l'autre non ?

- Alors, la IXe croisade a-t-elle commencé ? qui est le 23e Maître ?

- Les templiers sont-ils parmi nous ?

Quelle aventure pour ces pauvres chevaliers du Christ, dont la plupart ne savaient ni lire ni écrire ! S'il y avait un secret, ils sont partis avec lui, victimes d'un roi qui a voulu leur perte et d'un pape qui n'a pas su - ou pu - les défendre, parce que le roi Philippe menaçait toujours la papauté d'ouvrir le procès en hérésie et sorcellerie de Boniface VIII, mort en 1303. Victimes aussi d'un temps qui n'était plus pour eux. Ils étaient peut être, tout simplement, des hommes ordinaires qui croyaient plus que tout à leur ordre et dont les chefs n'ont rien compris. Ce temps marquait la fin de ce qu'ils avaient incarné, la chevalerie, les croisades. Il voyait apparaître un monde nouveau, celui des États et de la tentation du pouvoir absolu.

Si le Temple de Mozart et de Sarastro est toujours à construire, celui des Templiers n'est plus.

© Robert Vinas

Notes

-

↑ Guillaume de Tyr, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, dans Recueil des Historiens des Croisades. Historiens occidentaux, tome 1, 1, Paris, Imprimerie royale, 1844.

-

↑ Francesco Gabrieli (ed.) - Storici arabi delle Crociate, Einaudi, 1966 / 2007 - Arab Historians of the Crusades, traduit en anglais par E. J. Costello, London: Routledge & Kegan Paul, 1969 / Berkeley and Los Angeles, University of California. Pres, 1984

-

↑ Voir Florian Besson, Les Templiers et la ruine du royaume de Jérusalem: une fable politique de Guillaume de Tyr. Arnaud Baudin et Philippe Josserand (dir.), D’Orient en Occident. Les Templiers des origines à la fin du XIIe siècle, Snoeck, pp.147-159, 2023,

-

↑ « Gérard de Ridefort, le mauvais génie du Temple : (seconde moitié du XIIe siècle », dans Alain Demurger, Les Templiers, une chevalerie chrétienne au Moyen Âge, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 2008, poche, p. 210-228.

-

↑ J.N. Hillgarth, « Notules historiques, I. Date de la rencontre de Lulle et et Arnaud de Villeneuve a Marseille », in Cahiers de Fanjeaux 22, Raymond Lulle et le pays d'Oc, Éditions Privat, 1987, page 70 : « Quoique Lulle et Arnau fussent divisés sur d’autres sujets, ils étaient d’accord pour promouvoir la croisade, et, dans ce but, supprimer les Templiers. »,

-

↑ Voir Alain Demurger, « II. Templiers : un sottisier bien garni », in Petitfils, J.(dir.), Les énigmes de l'histoire de France, Perrin, 2001, p.47. On trouve en ligne dans la Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres et arts, Volume 11, 1819, un compte-rendu critique du Mysterium Baphometi revelatum de Plugstall.

-

↑ Jean Bodin, Les six livres de la République (1576),Fayard, 1986, p. 205 : III, chap. 7 : « La mesme accusation fut inventee contre les Templiers sous le regne de Philippe le Bel, qui fut cause d’en faire brusler grand nombre, et abolir tous leurs colleges : mais les llemans ont laissé par escrit que c’estoit une pure calomnie, pour avoir leurs grands biens et richesses ».

-

↑ Voir la totalité du chapitre LXVI de l'Essai sur les moeurs (1756) et surtout Des conspirations contre les peuples ou des proscriptions (1766) : « Je mets sans difficulté au rang des conjurations contre une société entière le supplice des templiers. Cette barbarie fut d’autant plus atroce qu’elle fut commise avec l’appareil de la justice. Ce n’était point une de ces fureurs que la vengeance soudaine ou la nécessité de se défendre semble justifier : c’était un projet réfléchi d’exterminer tout un ordre trop fier et trop riche. Je pense bien que dans cet ordre il y avait de jeunes débauchés qui méritaient quelque correction ; mais je ne croirai jamais qu’un grand maître et tant de chevaliers parmi lesquels on comptait des princes, tous vénérables par leur âge et par leurs services, fussent coupables des bassesses absurdes et inutiles dont on les accusait. Je ne croirai jamais qu’un ordre entier de religieux ait renoncé en Europe à la religion chrétienne, pour laquelle il combattait en Asie, en Afrique ; et pour laquelle même encore plusieurs d’entre eux gémissaient dans les fers des Turcs et des Arabes, aimant mieux mourir dans les cachots que de renier leur religion. Enfin, je crois sans difficulté à plus de quatre-vingts chevaliers qui, en mourant, prennent Dieu à témoin de leur innocence. N’hésitons point à mettre leur proscription au rang des funestes effets d’un temps d’ignorance et de barbarie. »

-

↑ L'anecdote est rapportée dans l'« Éloge de François Raynouard, ancien secrétaire perpétuel de l’Académie française », discours prononcé par Pierre Moinot devant l’Académie du Var le 14 juin 1989 : « Vos Templiers, dit Napoléon, ça buvait et mangeait le diable ! Au lieu que moi, Empereur, qu’est-ce que je coûte au peuple ? Qu’est-ce qu’il me faut par jour ? Un verre d’eau et de sucre ! » Car il ne croyait pas les Templiers si innocents, ni surtout Philippe le Bel si coupable, et Raynouard lui-même raconte la suite : « Cet homme qui, voyant si haut et si loin, voulait tout ramener à lui-même... me disait : "Vous auriez dû représenter ces oligarques menaçant le trône et l’État, et Philippe le Bel arrêtant leur complot et sauvant le royaume. — Sire, répondis-je, je n’aurais pas eu pour moi la vérité historique." » Un geste d’impatience me révélant sa pensée, j’ajoutai : « D’ailleurs, il m’aurait fallu un parterre de rois. » Sous-entendu : seuls des rois auraient trouvé bon que la vérité historique fût tournée pour grandir l’un d’entre eux, Philippe le Bel. Et autre sous-entendu : le parterre populaire qui m’a fait un triomphe ne l’aurait jamais admis. Et Raynouard ajoute, après cette fière réponse à l’Empereur : « Il lui échappa un demi-sourire. »

-

↑ Idolâtres - Pour faire le point sur cette question, voir l'article Baphomet sur Wikipedia.

-

↑ Jules Michelet, Histoire de France. Le procès des Templiers, publié dans la collection « Documents inédits de l'Histoire de France », tome 1 (1841), pp. 275-277 : « Fuit adductus ad eorum presenciam, ut deponeret dictum suum, Amerius de Villaribus Ducis Lingonensis diocesis, rasa barba, et sine mantello et habitu Templi, etatis, ut dixit, L annorum vel circa, et dixit quod fuerat frater Templi xxti anni sunt vel circa, et antequam esset frater, serviverat in dicto ordine per VIII annos, ut dixit. Cum autem ipsi domini commissarii explicarent sibi articulos super quibus erat inquirendum cum eo, dictus testis, palidus et multum exterritus, dixit per juramentum suum et sub pericuilo anime sue, inpetrando sibi ipsi, si menciebatur in hoc, mortem subitaneam, et quod statim in anima et corpore in presencia dictorum dominorum commissariorum absorberetur in infernum, tondendo sibi pectus cum pugnis, et ellevando manus suas versus altare, ad majorem assercionem, flectendo genua, quod omnes errores ordini impositi erant omnino faisi, quamquam ipse testis propter multa tormenta sibi, ut dixit, mata per dominos G. de Marcilhiaco et Hugo de Cella milites regios, qui inquisiverant cum eodem, aliquos errores ex predictis confessus fuisset, asserens quod cum ipse testis vidisset erri duci in quadrigiis LIV fratres dicti ordinis ad comburendum, quia noluerant confiteri errores predictos, et audivisset eos fuisse combustos, quod ipse qui dubitabat quod non posset habere bonam pacienciam, si combureretur, timore mortis, confiteretur et deponeret per juramentum suum, coram dictis dominis commissariis et coram quibuscumque aliis, si interrogaretur, omnes errores impositos ordini esse veros, et quod eciam interfecisset Dominum, si peteretur ab eo, obsecrans et adjurans dictos dominos commissarios, et nos notarios astantes, quod non revellarentur predicta gentibus regiis nec custodibus suis, quia timebat, ut dicebat, quod si predicta scirent, traderetur tali supplicio quali traditi fuerunt LIV Templarii suprapredicti. Unde cum dicti domini commissarii viderunt dictum testem paratum precipicio, et ipsum et alios valde exterritos propter premissa, et quidam testis, prius receptus ab eisdem dominis, propter premissa in die Martis proximo preterita, rediisset ad eos ad supplicandum quod ejus deposicio secreta teneretur, propter pericullum quod timebat posset sibi probabiliter imminere, predicti domini commissarii, ex predictis periculis et aliis, que credebant posse imminere negocio commisso eisdem et testibus, si quos reciperent durante timore predicto, et eciam ex aliis causis deliberaverunt quoad presens supersedendum esse ab examinacione ipsius testis et eciam aliorum, donec deliberacionem super predictis habuerint pleniorem. Que voluerunt et preceperunt per nos notarios redigi in processu. ».

-

↑ Colette Beaune, « Les rois maudits », in Mythes et Histoire, Razo, Cahiers du centre d'études médiévales de Nice, n°12, 1992, p. 7-24. Voir pour élargir la sous-partie « Malédiction des Templiers » dans l'article Légendes au sujet des Templiers sur Wikipedia.

-

↑ Voir la mise au point d'Alain Demurger, « II. Templiers : un sottisier bien garni », in Petitfils, J.(dir.), Les énigmes de l'histoire de France, Perrin, 2001, p.48.

-

↑ Voir Jean Markale, Gisors et l'énigme des Templiers, Editions Pygmalion, 1986, Deuxième partie, I. La fondation du Temple.

-

↑ Jean Markale, op.cit., idem.

-

↑ Jean Markale, op.cit., Troisième partie, L'Enigme des Templiers, I. La Règle secrète du Temple.