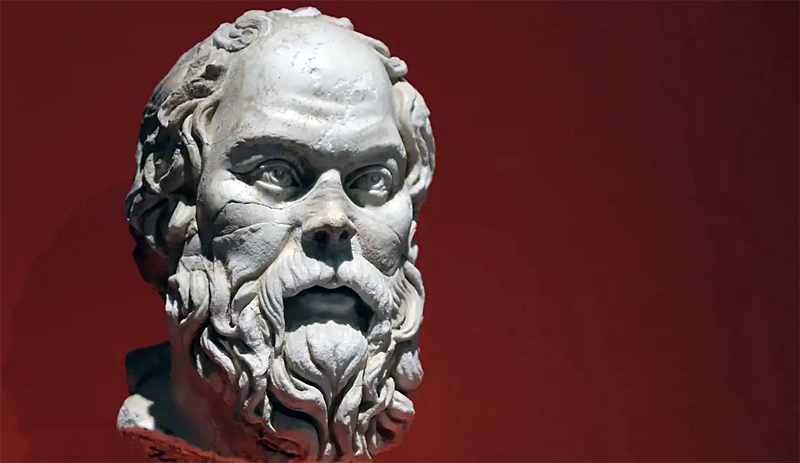

Buste de Socrate - IVe s. apr.JC - Musee archéologique d'Ephèse, Turquie

Enregistrement audio intégral de l'Apologie |

Je ne sais, Athéniens, quelle impression a faite

sur vous le discours de mes accusateurs. Pour moi, j'avoue

que je me suis presque méconnu moi-même, tant

ils ont parlé d'une manière persuasive ;

cependant, je puis l'assurer, ils n'ont pas dit un seul mot

qui soit véritable.

Mais, de toutes leurs calomnies, celle qui m'a le plus

surpris, c'est lorsqu'ils vous ont avertis de vous bien tenir

sur vos gardes, pour n'être pas séduits par mon

éloquence. Car de n'avoir pas craint la honte du

démenti que je vais leur donner tout à l'heure,

en faisant voir que je ne suis point du tout éloquent,

voilà le comble de l'impudence, à moins qu'ils

n'appellent éloquent celui qui dit la

vérité. Si c'est là ce qu'ils

prétendent, j'avoue que je suis un très grand

orateur, mais non pas à leur manière ; car,

encore une fois, ils n'ont pas dit un seul mot de vrai ; et

vous allez apprendre de moi la vérité toute

pure, Athéniens, non point, par Jupiter, dans un

discours orné de sentences brillantes et de termes

choisis, comme sont les discours de mes accusateurs, mais

dans un langage simple et spontané ; car j'ai cette

confiance que je dis la vérité, et aucun de

vous ne doit s'attendre à autre chose de moi. Il ne

serait pas convenable à mon âge de venir devant

vous, Athéniens, comme un jeune homme qui aurait

préparé un discours.

C'est pourquoi la seule grâce que je vous demande,

c'est, Athéniens, lorsque dans ma défense

j'emploierai les termes et les manières les plus

ordinaires dont j'ai accoutumé de me servir, toutes

les fois que je m'entretiens avec vous, sur la place

publique, dans les banques, et tous les autres lieux

où vous m'avez souvent rencontré, de n'en pas

être surpris, et de ne pas vous emporter contre moi ;

car c'est aujourd'hui la première fois de ma vie que

je parais devant un tribunal, quoique j'aie plus de

soixante-dix ans.

Je suis donc tout à fait étranger au langage

qu'on parle ici. Et comme, si j'étais

réellement un étranger, vous me pardonneriez de

vous parler à la manière et dans la langue de

mon pays, je vous conjure aussi, et je crois ma demande

juste, de ne pas prendre garde à ma façon de

parler, bonne ou mauvaise, et de regarder seulement, avec

toute l'attention possible, si je vous dis des choses justes

ou non ; car c'est en cela que consiste toute la vertu du

juge, comme celle de l'orateur est de ne dire que la

vérité.

Il est juste que je commence

par répondre à mes premiers accusateurs, et par

réfuter les premières accusations, avant d'en

venir aux dernières qu'on a élevées

contre moi. Car j'ai bien des accusateurs auprès de

vous, depuis bien des années, et qui n'ont rien

avancé qui ne soit faux. Je crains bien plus

ceux-là qu'Anytus et ses complices (1), quoique ces derniers

soient fort éloquents ; mais les autres sont beaucoup

plus redoutables, en ce que, vous entourant pour la plupart

dès votre enfance, ils vous ont donné de moi

une fausse opinion, et vous ont dit qu'il y a un certain

Socrate, homme savant, qui recherche ce qui se passe dans les

cieux et dans le sein de la terre, et qui d'une

méchante cause sait en faire une bonne.

Ceux qui ont semé ces faux bruits sont mes plus

dangereux accusateurs ; car en y prêtant l'oreille on

reste persuadé que les hommes occupés à

de telles recherches ne croient point à l'existence

des dieux. D'ailleurs, ces accusateurs sont en fort grand

nombre, et il y a déjà longtemps qu'ils

travaillent à ce complot. Ils vous ont prévenus

de cette opinion dans un âge qui est ordinairement

très crédule ; car vous étiez enfants

pour la plupart, ou dans la première jeunesse,

lorsqu'ils m'accusaient auprès de vous tout à

leur aise, sans que l'accusé les contredît ; et

ce qu'il y a encore de plus injuste, c'est qu'il ne m'est pas

permis de connaître ni de nommer mes accusateurs, si ce

n'est un certain faiseur de comédies. Tous ceux qui,

par envie ou par malice, vous ont persuadé toutes ces

faussetés, et ceux qui, persuadés

eux-mêmes, ont persuadé les autres, demeurent

cachés, je ne puis ni les appeler devant vous, ni les

réfuter ; et il faut, pour me défendre, que je

me batte, comme on dit, contre une ombre, et que j'attaque et

me défende sans qu'aucun adversaire paraisse.

Mettez-vous donc bien dans l'esprit, Athéniens, que

j'ai affaire à deux sortes d'accusateurs, comme je

vous l'ai dit : ceux qui m'ont accusé depuis

longtemps, et ceux qui m'ont cité en dernier lieu ; et

croyez, je vous prie, qu'il est nécessaire que je

réponde d'abord aux premiers ; car ce sont là

ceux que vous avez écoutés d'abord, et ils ont

fait beaucoup plus d'impression sur vous que les

autres.

Eh bien donc ! Athéniens, il faut se défendre,

et tâcher d'arracher de votre esprit, dans un espace de

temps fort court, une calomnie que vous y avez reçue

depuis longtemps, et qui y a pris de profondes racines. Je

souhaiterais de tout mon coeur que ce fût à

votre avantage comme au mien, et que mon Apologie pût

servir à ma justification ; mais je sais combien cela

est difficile, et je ne suis pas aveugle à cet

égard. Qu'il arrive tout ce qu'il plaira aux dieux, il

faut obéir à la loi et se

défendre.

Remontons donc à la

première origine de l'accusation, sur laquelle j'ai

été tant décrié, et qui a

donné à Mélitus la confiance de

m'appeler en justice. Que disaient ces premiers accusateurs ?

car il faut mettre leur accusation dans les formes, comme si

elle était écrite, et les serments

prêtés (2) : Socrate est un impie

; par une curiosité criminelle, il veut

pénétrer ce qui se passe dans les cieux et sur

la terre. Il fait une bonne cause d'une mauvaise, et enseigne

aux autres ses doctrines.

Voilà l'accusation ;

vous l'avez vu dans la comédie d'Aristophane (3), où l'on

représente un certain Socrate qui dit qu'il se

promène dans les airs, et autres semblables

extravagances auxquelles je n'entends absolument rien : ce

que j'en dis, ce n'est point du tout mépris pour ces

sortes de connaissances, s'il se trouve ici quelqu'un qui y

soit habile (et que Mélitus ne me fasse pas à

ce propos de nouvelles affaires) ; c'est seulement pour vous

faire voir que je ne me suis jamais mêlé de ces

sciences, comme j'en puis prendre à témoin la

plupart d'entre vous.

Je vous conjure donc tous tant que vous êtes avec qui

j'ai conversé, et il y en a ici un fort grand nombre,

je vous conjure de déclarer si vous m'avez jamais

entendu parler de ces sortes de sciences, ni de près,

ni de loin ; par là, vous connaîtrez

certainement que dans tous les mauvais bruits que l'on

répand encore sur moi, il n'y pas non plus un mot de

vrai ; et si vous avez quelquefois ouï dire que je me

mêle d'enseigner, et que j'exige un salaire, c'est

encore une fausseté.

Ce n'est pas que je ne

trouve fort beau de pouvoir instruire les hommes, comme font

Gorgias de Léontium, Prodicus de Céos, et

Hippias d'Elée. Ces grands personnages (4), dans quelque ville

qu'ils aillent, ont ce merveilleux talent de persuader aux

jeunes gens, qui, sans qu'il leur en coûtât la

moindre chose, pourraient s'attacher à tel de leurs

concitoyens qu'il leur plairait, de quitter leurs concitoyens

pour s'attacher à eux. Ceux-ci les payent bien, et

leur ont encore une obligation infinie. J'ai ouï dire

aussi qu'il est venu ici un homme de Paros, qui est fort

habile ; car m'étant rencontré l'autre jour

chez un homme qui dépense plus en sophistes que tous

nos autres citoyens ensemble, Callias, fils d'Hipponicus, je

m'avisai de lui dire, en parlant de ses deux fils :

Callias, si tu avais pour enfants deux jeunes chevaux ou deux

jeunes taureaux, ne chercherions-nous pas à les mettre

entre les mains d'un habile homme, que nous payerions bien,

afin qu'il les rendit aussi beaux et aussi bons qu'ils

peuvent être, et qu'il leur donnât toutes les

qualités qu'ils doivent avoir ? Et cet habile homme,

ne serait-ce pas un bon écuyer ou quelque bon

laboureur ? Mais puisque tu as pour enfants des hommes, quel

maître as-tu donc résolu de leur donner ? Quel

maître habile avons-nous pour les devoirs de l'homme et

du citoyen ? Car je ne doute point que tu n'y aies

pensé depuis que tu as des enfants ; en connais-tu

quelqu'un ? - Sans doute, me répondit Callias. - Qui

est-il ? repris-je, d'où est-il ? combien prend-il ? -

C'est Evénus, Socrate, me dit-il ; il est de Paros, et

il prend cinq mines. Là-dessus, je trouvai

Evénus bien heureux, s'il est vrai qu'il ait ce

talent, et qu'il puisse l'enseigner aux autres. Pour moi,

Athéniens, je serais bien fier et bien glorieux si

j'avais cette habileté ; mais malheureusement je ne

l'ai point. Quelqu'un de vous me dira peut-être : Mais,

Socrate, que fais-tu donc ? et d'où viennent ces

calomnies que l'on a répandues contre toi ? car si tu

n'avais jamais rien fait que ce que font les autres citoyens,

jamais on n'aurait fait courir ces bruits-là sur toi.

Dis-nous donc ce que c'est, afin que nous ne portions pas un

jugement téméraire. Cette objection me parait

juste ; je vais donc tâcher de vous expliquer ce qui

m'a tant décrié et a rendu mon nom si fameux.

Ecoutez-moi donc ; peut-être quelques-uns d'entre vous

croiront-ils que je ne parle pas sérieusement, mais

soyez bien persuadés que je ne vous dirai que la

vérité.

La réputation qu'on m'a faite ne vient que d'une

certaine sagesse qui est en moi. Quelle est cette sagesse ?

C'est peut-être une sagesse purement humaine ; et je

cours grand risque de n'être sage que de

celle-là, au lieu que les hommes dont je viens de vous

parler sont sages d'une sagesse bien plus qu'humaine.

Je n'ai rien à vous dire de cette sagesse, car je ne

la connais point, et tous ceux qui me l'imputent mentent, et

ne cherchent qu'à me calomnier. Mais je vous conjure,

Athéniens, de ne pas vous émouvoir si je parais

vous parler trop avantageusement de moi-même ; je ne

vous dirai rien qui vienne de moi, mais j'attesterai une

autorité digne de confiance : car pour témoin

de ma sagesse, je vous donnerai le dieu même de

Delphes, qui vous dira si elle est, et quelle elle est. Vous

connaissez tous Chéréphon ; c'était mon

camarade d'enfance ; il l'était aussi de la plupart

d'entre vous ; il fut banni avec vous et revint avec vous.

Vous savez donc quel homme c'était que

Chéréphon, et combien il était ardent

dans tout ce qu'il entreprenait. Un jour, étant parti

pour Delphes, il eut la hardiesse de demander à

l'oracle (et je vous prie encore une fois de ne pas vous

émouvoir de ce que je vais dire) s'il y avait au monde

un homme plus sage que moi ; la Pythie lui répondit

qu'il n'y en avait aucun. Chéréphon est mort,

mais son frère, qui est ici, pourra vous le certifier.

Considérez bien, Athéniens, pourquoi je vous

dis toutes ces choses : c'est uniquement pour vous faire voir

d'où viennent les faux bruits qu'on a fait courir

contre moi.

Quand je sus la réponse de l'oracle, je pensai en

moi-même : que veut dire le Dieu ? quel sens cachent

ces paroles ? car je sais bien qu'il n'y a en moi aucune

sagesse, ni petite, ni grande ; que veut-il donc dire, en me

déclarant le plus sage des hommes ? car il ne ment

point, la Divinité ne saurait mentir. Je doutai donc

pendant longtemps du sens de l'oracle, jusqu'à ce

qu'enfin, après bien de la peine, je m'avisai de faire

l'épreuve que voici : j'allai chez un de nos

concitoyens qui passe pour un des plus sages de la ville ; et

j'espérais que là, mieux qu'ailleurs, je

pourrais réfuter l'oracle, et lui faire voir un homme

plus sage que moi, bien qu'il m'eût

déclaré le plus sage des hommes. Examinant donc

cet homme, dont je n'ai que faire de vous dire le nom, il

suffit que c'était un de nos plus grands politiques,

et m'entretenant avec lui, je trouvai que tout le monde le

croyait sage, qu'il se croyait tel lui-même, et qu'il

ne l'était point. Après cette

découverte, je m'efforçai de lui faire voir

qu'il n'était nullement ce qu'il croyait être ;

et voilà déjà ce qui me rendit odieux

à cet homme et à tous ses amis, qui assistaient

à notre conversation.

Quand je l'eus quitté, je raisonnais en moi-même

et me disais : Je suis plus sage que cet homme. Il peut bien

se faire que ni lui ni moi ne sachions rien de beau ni de bon

; mais il y a cette différence, que lui, il croit

savoir, quoiqu'il ne sache rien, et que moi, ne sachant rien,

je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc qu'en cela

j'étais tant soit peu plus sage, parce que je ne

croyais pas savoir ce que je ne savais point.

De là, j'allai chez un autre, qui passait pour plus

sage encore que le premier ; je trouvai la même chose,

et je me fis là de nouveaux ennemis. Je ne me rebutai

point, j'allai encore chez d'autres, sentant bien que je me

faisais haïr, et en étant très

fâché, parce que j'en craignais les suites ;

mais il me paraissait que, sans balancer, je devais

préférer à toutes choses la voix du

Dieu, et pour en trouver le véritable sens, aller de

porte en porte chez tous ceux qui avaient le plus de

réputation : et, par le Chien, voici,

Athéniens, tout le fruit que je tirai de mes

recherches, car il faut vous dire la vérité :

tous ceux qui passaient pour les plus sages me parurent

l'être le moins ; et ceux dont on n'avait aucune

opinion, je les trouvai beaucoup mieux disposés

à la sagesse.

Il faut achever de vous dire toutes mes courses, comme autant

de travaux que j'entreprenais pour connaître le sens de

l'oracle.

Après avoir

été à tous ces grands hommes d'Etat,

j'allai aux poètes, tant à ceux qui font des

tragédies qu'aux poètes dithyrambiques (5) et autres, ne doutant

point que je ne me prisse là, comme on dit, en

flagrant délit, en me trouvant beaucoup plus ignorant

qu'eux. Là, prenant ceux de leurs ouvrages qui me

paraissaient les plus travaillés, je leur demandais ce

qu'ils voulaient dire, et quel était leur dessein,

comme pour m'instruire moi-même. J'ai honte,

Athéniens, de vous dire la vérité, mais

il faut pourtant vous la dire : il n'y avait pas un seul

homme de tous ceux qui étaient là

présents qui ne fût plus capable de parler et de

rendre raison de leurs poèmes qu'eux-mêmes qui

les avaient faits. Je connus tout de suite que les

poètes ne sont point guidés par la sagesse,

mais par certains mouvements de la nature, et par un

enthousiasme semblable à celui des prophètes et

des devins, qui disent tous de fort belles choses sans rien

comprendre à ce qu'ils disent. Les poètes me

parurent dans le même cas, et je m'aperçus en

même temps qu'à cause de leur poésie ils

se croyaient les plus sages des hommes dans toutes les autres

choses, bien qu'ils n'y entendent rien. Je les quittai donc,

persuadé que j'étais encore au-dessus d'eux,

par le même endroit qui m'avait mis au-dessus des

politiques.

Enfin, j'allai trouver les artistes. J'étais bien

convaincu que je n'entendais rien à leur profession,

et bien persuadé que je les trouverais très

capables en beaucoup de belles choses, et je ne me trompais

point. Ils savaient bien des choses que j'ignorais, et en

cela ils étaient beaucoup plus savants que moi. Mais,

Athéniens, les plus habiles me parurent tomber dans le

même défaut que les poètes ; car il n'y

en avait pas un qui, parce qu'il réussissait

admirablement dans son art, ne se crût très

capable et très instruit des plus grandes choses, et

cette seule extravagance ôtait du prix à leur

habileté.

Je me demandais donc à moi-même, comme parlant

pour l'oracle, si j'aimerais mieux être tel que je

suis, sans toute l'habileté de ces gens-là, et

aussi sans leur ignorance, ou bien avoir l'une et l'autre et

être comme eux : et je me répondais à

moi-même et à l'oracle qu'il valait mieux pour

moi être comme je suis. C'est de cette recherche,

Athéniens, que sont nées contre moi toutes ces

haines et ces inimitiés dangereuses, qui ont produit

toutes les calomnies que vous savez, et m'ont fait donner le

nom de sage ; car tous ceux qui m'entendent croient que je

sais toutes les choses sur lesquelles je découvre

l'ignorance des autres. Or, il me semble, Athéniens,

qu'il n'y a que Dieu seul qui soit véritablement sage,

et que c'est aussi ce qu'il a voulu dire par son oracle, en

faisant entendre que toute la sagesse humaine n'est pas

grand'chose, ou, pour mieux dire, qu'elle n'est rien ; et si

l'oracle a nommé Socrate, il s'est sans doute

servi de mon nom comme d'un exemple, et comme s'il disait

à tous les hommes : Le plus sage d'entre vous, c'est

celui qui reconnaît, comme Socrate, que sa sagesse

n'est rien.

Convaincu de cette vérité, pour m'en assurer

encore davantage et pour obéir au Dieu, je continue

ces recherches non-seulement parmi nos citoyens, mais aussi

parmi les étrangers, pour voir si je n'en trouverai

aucun véritablement sage ; et n'en trouvant point, je

sers d'interprète à l'oracle, en leur faisant

voir qu'ils n'ont aucune sagesse. Cela m'occupe si fort, que

je n'ai pas le loisir de m'occuper de la république,

ni d'avoir soin de mes affaires, et que je vis dans une

grande pauvreté, à cause de ce culte que je

rends au Dieu.

D'ailleurs beaucoup de jeunes gens des plus riches familles,

qui ont du loisir, s'attachent à moi de bon gré

et prennent un si grand plaisir à voir de quelle

manière j'éprouve tous les hommes, qu'ils

tâchent ensuite de m'imiter en ceux qu'ils rencontrent

; et il ne faut pas douter qu'ils ne trouvent une abondante

moisson ; car il y a bon nombre de gens qui croient tout

savoir, quoiqu'ils ne sachent rien ou très peu de

chose.

Tous ceux qu'ils convainquent ainsi d'ignorance s'en prennent

à moi, et non pas à eux, et vont disant qu'il y

a un certain Socrate, qui est un scélérat et un

infâme, qui corrompt les jeunes gens ; et quand on leur

demande ce qu'il fait ou ce qu'il enseigne, ils n'en savent

rien ; mais pour ne pas demeurer court, ils se rejettent sur

ces reproches triviaux qu'on fait ordinairement aux

philosophes : qu'il recherche ce qui se passe dans les cieux

et dans le sein de la terre, qu'il ne croit point aux dieux,

et qu'il rend bonnes les plus méchantes causes ; car

ils n'osent dire ce qui en est, que Socrate les prend sur le

fait, et découvre qu'ils font semblant de savoir,

quoiqu'ils ne sachent rien. Ainsi, ambitieux, violents, et en

fort grand nombre, et d'ailleurs bien ameutés et munis

d'une éloquence fort capable de séduire, ils

vous soufflent depuis longtemps aux oreilles toutes ces

calomnies qu'ils ont forgées contre moi ; et

présentement, ils m'ont détaché

Mélitus, Anytus et Lycon. Mélitus prend fait et

cause pour les poètes ; Anytus pour les politiques et

pour les artistes, et Lycon pour les orateurs. C'est

pourquoi, comme je le disais au commencement, je regarderais

comme un grand miracle, si, en si peu de temps, je pouvais

détruire une calomnie qui a eu tout le loisir de

prendre racine et de se fortifier dans votre esprit.

Voilà, Athéniens, la vérité toute

pure ; je ne vous cache et ne vous déguise rien,

quoique je n'ignore pas que tout ce que je dis là ne

fait qu'envenimer la plaie ; et c'est cela même qui

prouve que je dis la vérité, et que telle est

la source de ces calomnies : toutes les fois que vous voudrez

prendre la peine de les approfondir, soit

présentement, soit dans un autre temps, vous en serez

pleinement convaincus. Voilà contre mes premiers

accusateurs une apologie suffisante.

Venons présentement

aux derniers, et tâchons de répondre à

Mélitus, à cet homme de bien, si

affectionné, s'il faut l'en croire, à sa

patrie. Reprenons donc cette dernière accusation comme

nous avons énoncé la première. La voici

à peu près : Socrate est coupable, en ce

qu'il corrompt les jeunes gens, en ce qu'il ne croit pas aux

dieux de l'Etat, en ce qu'il met à leur place, sous le

nom de démons, des divinités nouvelles

(6). Voilà

l'accusation ; nous en examinerons tous les chefs l'un

après l'autre. Il dit que je suis coupable en ce que

je corromps les jeunes gens ; et moi, Athéniens, je

dis que c'est Mélitus qui est fort coupable, en ce

que, de gaieté de coeur, il appelle les gens en

justice, pour faire semblant de se soucier beaucoup de choses

dont il ne s'est jamais mis en peine ; et je m'en vais vous

le prouver.

Viens ici, Mélitus ; dis moi : As-tu rien tant

à coeur que de rendre les jeunes gens le plus vertueux

possible ?

MELITUS

Rien, sans doute.

SOCRATE

Eh bien, donc, dis à nos juges quel est l'homme qui

rendra les jeunes gens meilleurs. Car il ne faut pas douter

que tu ne le saches, puisque cela t'occupe si fort. En effet,

puisque tu as trouvé celui qui les corrompt, et que tu

l'as dénoncé devant ces juges, il faut que tu

dises qui est celui qui les rendra meilleurs. Parle, voyons,

quel est-il ?...

Tu vois bien, Mélitus, tu te tais, tu es là

interdit, et ne sais que répondre. Cela ne te

semble-t-il pas honteux, et n'est-ce pas une preuve certaine

que tu ne t'es jamais soucié de l'éducation de

la jeunesse ? Mais, encore une fois, excellent

Mélitus, qui donc peut rendre les jeunes gens

meilleurs ?

MELITUS

Les lois.

SOCRATE

Ce n'est pas là, Mélitus, ce que je te demande.

Je te demande qui est-ce ? quel est l'homme ? Car il est bien

sûr que la première chose qu'il faut que cet

homme sache, ce sont les lois.

MELITUS

Ce sont, Socrate, les juges ici assemblés.

SOCRATE

Comment dis-tu, Mélitus ? Quoi ! ces juges sont

capables d'instruire les jeunes gens et de les rendre

meilleurs ?

MELITUS

Très certainement.

SOCRATE

Mais sont-ce tous ces juges, ou y en a-t-il parmi eux qui le

puissent, et d'autres qui ne le puissent pas ?

MELITUS

Tous ces juges.

SOCRATE

C'est à merveille, par Junon, tu nous as trouvé

un grand nombre de bons précepteurs : mais, voyons,

ces auditeurs qui nous écoutent peuvent-ils aussi

rendre les jeunes gens meilleurs, ou ne le peuvent-ils pas

?

MELITUS

Ils le peuvent aussi.

SOCRATE

Et les sénateurs ?

MELITUS

Les sénateurs de même.

SOCRATE

Mais, mon cher Mélitus, tous ceux qui viennent dans

les assemblées du peuple corrompent-ils aussi les

jeunes gens, ou sont-ils aussi tous capables de les rendre

meilleurs ?

MELITUS

Ils en sont aussi tous capables.

SOCRATE

Il suit donc de là que tous les Athéniens

peuvent rendre les jeunes gens meilleurs, hors moi seul ; il

n'y a que moi qui les corrompe ; n'est-ce pas là ce

que tu dis ?

MELITUS

C'est cela même.

SOCRATE

Vraiment, c'est avoir du malheur ! Mais continue de me

répondre : Te paraît-il qu'il en soit de

même des chevaux ? tous les hommes peuvent-ils les

rendre meilleurs, et n'y en a-t-il qu'un seul qui ait le

secret de les gâter ? ou est-ce tout le contraire ? n'y

a-t-il qu'un homme seul, ou un petit nombre d'écuyers

qui puissent les rendre meilleurs ? et le reste des hommes,

s'ils s'en servent, ne les gâtent-ils pas ? n'en est-il

pas de même de tous les animaux ? Oui, sans doute, soit

qu'Anytus et toi vous en conveniez, ou que vous n'en

conveniez point. Car ce serait un grand bonheur et un grand

avantage pour la jeunesse qu'il n'y eût qu'un homme

capable de la corrompre, et que tous les autres pussent la

redresser. Mais tu as suffisamment prouvé,

Mélitus, que l'éducation de la jeunesse ne t'a

jamais fort inquiété ; et tu viens encore de

faire paraître clairement que tu ne t'es jamais mis en

peine de la chose même pour laquelle tu m'as fait

mettre en accusation.

D'ailleurs, je te prie, par Jupiter, Mélitus, de

répondre à ceci : Lequel est le plus avantageux

d'habiter avec des gens de bien, ou d'habiter avec des

méchants ? Réponds-moi, mon ami, car je ne te

demande rien de difficile. N'est-il pas vrai que les

méchants font toujours quelque mal à ceux qui

les fréquentent, et que les bons font toujours quelque

bien à ceux qui vivent avec eux ?

MELITUS

Sans doute.

SOCRATE

Y a-t-il donc quelqu'un qui préfère recevoir du

préjudice de ceux qu'il fréquente à en

recevoir de l'utilité ! Réponds-moi ; car la

loi ordonne de répondre. Y a-t-il quelqu'un qui aime

mieux recevoir du mal que du bien ?

MELITUS

Non, il n'y a personne.

SOCRATE

Mais voyons, quand tu m'accuses de corrompre la jeunesse et

de la rendre plus méchante, dis-tu que je la corromps

sciemment, ou sans le vouloir ?

MELITUS

Sciemment.

SOCRATE

Quoi donc, Mélitus, à ton âge, ta sagesse

surpasse-t-elle de si loin la mienne à l'âge

où je suis, que tu saches fort bien que les

méchants font toujours du mal à ceux qui les

fréquentent, et que les bons leur font du bien, et que

je sois, moi, tellement ignorant que je ne sache pas que si

je rends méchant quelqu'un de ceux qui me suivent, je

m'expose à en recevoir du mal, et que je ne laisse pas

de m'attirer ce mal, le voulant et le sachant? En cela,

Mélitus, je ne te crois point, et je ne pense pas

qu'il y ait un homme au monde qui puisse te croire. Il faut

de deux choses l'une, ou que je ne corrompe pas les jeunes

gens, ou, si je les corromps, que ce soit malgré moi

et sans le savoir : de quelque manière que ce soit, tu

es un calomniateur. Si c'est malgré moi que je

corromps la jeunesse, la loi ne veut pas qu'on appelle en

justice pour des fautes involontaires ; mais elle veut qu'on

prenne en particulier ceux qui les commettent, qu'on les

reprenne et qu'on les instruise ; car il est bien sûr

qu'étant instruit, je cesserai de faire ce que je fais

malgré moi. Mais toi, c'est à dessein que tu

n'as pas voulu me voir et m'instruire, et tu me traduis

devant ce tribunal, où la loi veut qu'on cite ceux qui

ont mérité des punitions, et non pas ceux qui

n'ont besoin que de remontrances. Ainsi, Athéniens,

voilà une preuve bien évidente de cc que je

vous disais, que Mélitus ne s'est jamais mis en peine

de toutes ces choses-là, et qu'il n'y a jamais

pensé.

Cependant, réponds encore, et dis-nous comment je

corromps les jeunes gens : n'est-ce pas, selon ta

dénonciation, en leur apprenant à ne pas

reconnaître les dieux que reconnaît la patrie, et

en leur apprenant à honorer sous le nom de

démons d'autres divinités ? N'est-ce pas

là ce que tu dis ?

MELITUS

C'est cela même.

SOCRATE

Je te conjure donc, Mélitus, au nom de tous les dieux

dont il s'agit maintenant, de t'expliquer d'une

manière un peu claire, et pour moi et pour ces juges ;

car je ne comprends pas bien si tu dis que j'enseigne

à croire qu'il y a des dieux (et si, en effet, je suis

persuadé qu'il y a des dieux, je ne suis pas un

athée, et ce n'est pas là mon crime), ou que

j'enseigne à ne pas croire aux dieux de l'Etat, mais

à d'autres. Est-ce là ce dont tu m'accuses ? Ou

bien m'accuses-tu de ne croire à aucun Dieu, et

d'enseigner aux autres à n'en pas reconnaître

?

MELITUS

Je t'accuse de ne croire à aucun Dieu.

SOCRATE

0 merveilleux Mélitus ! pourquoi dis- tu cela ? Quoi !

je ne crois pas, comme les autres hommes, que le soleil et la

lune sont des dieux ?

MELITUS

Non, par Jupiter, Athéniens, il ne le croit pas ; car

il dit que le soleil est une pierre, et la lune une

terre.

SOCRATE

Mais tu crois donc accuser Anaxagore, mon cher Mélitus

! Tu méprises assez les juges, tu les crois assez

ignorants pour t'imaginer qu'ils ne savent pas que les livres

d'Anaxagore (7) de

Clazomène sont pleins d'assertions de cette sorte ! Du

reste, comment les jeunes gens apprendraient-ils de moi des

choses qu'ils peuvent, tous les jours, aller entendre

à l'Orchestre (8), pour une drachme au

plus ; belle occasion pour eux de se moquer de Socrate, s'il

s'attribuait ainsi des doctrines qui ne sont pas de lui, et

d'ailleurs si étranges et si absurdes ! Mais dis-moi,

au nom de Jupiter, prétends-tu que je ne reconnais

aucun Dieu ?

MELITUS

Oui, par Jupiter, tu n'en reconnais aucun.

SOCRATE

Tu dis là des choses incroyables, Mélitus, et

tu n'es seulement pas d'accord avec toi-même. Pour moi,

Athéniens, il me paraît que Mélitus est

un insolent, qui n'a intenté cette accusation que pour

m'insulter, et par une audace de jeune homme ; car il est

venu ici justement comme pour me tenter, en proposant une

énigme, et se disant en lui-même : Voyons si

Socrate, cet homme qui passe pour si sage, reconnaîtra

que je me moque, et que je dis des choses qui se

contredisent, ou si je le tromperai, lui, et tous les

auditeurs. En effet, il paraît entièrement se

contredire dans son accusation ; c'est comme s'il disait :

Socrate est coupable, en ce qu'il ne reconnaît point de

dieux, et en ce qu'il reconnaît des dieux ; n'est-ce

pas là, vraiment, se moquer ? Voici comment j'en juge

; suivez-moi, je vous en prie, Athéniens, et comme je

vous en ai conjurés au commencement, ne vous irritez

pas contre moi, si je vous parle à ma manière

ordinaire.

Réponds-moi, Mélitus ; y a-t-il quelqu'un dans

le monde qui croie qu'il y ait des choses humaines, et qui ne

croie pas qu'il y ait des hommes ?... Juges, ordonnez qu'il

réponde et qu'il ne fasse pas tant de bruit. Y a-t-il

quelqu'un qui croie qu'il y a des règles pour dresser

les chevaux, et qu'il n'y a pas de chevaux ? qu'il n'y a

point de joueur de flûte, et qu'il y a pourtant des

airs de flûte ?... Il n'y a personne, excellent

Mélitus ; car je répondrai pour toi, si tu ne

veux pas répondre. Mais réponds à ceci :

Y a-t-il quelqu'un qui croie qu'il y a des choses propres aux

démons, et qui croie pourtant qu'il n'y a point de

démons ?

MELITUS

Non, sans doute.

SOCRATE

Qu'on a eu de peine à t'arracher ce mot ! Tu

réponds enfin, mais il faut que les juges t'y forcent.

Tu dis donc que je reconnais et que j'enseigne des choses

propres aux démons ? Qu'elles soient vieilles ou

nouvelles, il est toujours vrai, de ton propre aveu, que je

crois à des choses touchant les démons ; et

c'est ainsi que tu l'as juré dans ton accusation. Si

je crois à des choses démoniaques, il faut

nécessairement que je croie aux démons,

n'est-ce pas ? Oui, sans doute ; car je prends ton silence

pour un consentement. Mais ces démons, ne croyons-nous

pas que ce soient des dieux, ou des enfants des dieux ?

Est-ce ainsi, oui ou non ?

MELITUS

Oui.

SOCRATE

Et ar conséquent, puisque je crois à des

démons de ton propre aveu, et que les démons

sont des dieux, voilà justement la preuve de ce que je

disais, que tu nous proposais des énigmes, pour te

divertir à mes dépens, en disant que je ne

crois point aux dieux, et qui je crois pourtant aux dieux,

puisque je crois aux démons. Et si les démons

sont enfants des dieux, enfants bâtards si tu veux,

puisqu'on dit qu'il les ont eus de nymphes ou d'autres

mortelles, quel est l'homme qui peut croire qu'il y ait des

enfants des dieux, et qu'il n'y ait pas de dieux ? Cela est

aussi absurde que de croire qu'il y a des mulets nés

de chevaux et d'ânes, et qu'il n'y a ni chevaux, ni

ânes. Ainsi, Mélitus, il ne se peut que tu ne

m'aies pas intenté cette accusation pour

m'éprouver, ou, à défaut de

prétexte légitime, pour me citer devant ce

tribunal ; car tu ne persuaderas jamais à qui que ce

soit d'un peu de sens, que le même homme qui croira

qu'il y a des choses qui concernent les dieux et les

démons puisse croire pourtant qu'il n'y a ni

démons, ni dieux, ni héros ; cela est

entièrement impossible. Mais je n'ai pas besoin d'une

plus longue défense, Athéniens, et ce que je

viens de dire suffit pour faire voir que je ne suis pas

coupable, et que l'accusation de Mélitus est sans

fondement.

Et pour ce que je vous disais au commencement, que je me suis

attiré beaucoup de haines, soyez bien persuadés

que cela est vrai ; et ce qui me perdra si je succombe, ce ne

sera ni Mélitus, ni Anytus ; ce sera cette haine et

cette envie du peuple qui font périr tant de gens de

bien et qui en feront encore périr tant d'autres ; car

il ne faut pas espérer qu'elles s'arrêtent

à moi.

Mais quelqu'un me dira peut-être ici : N'as-tu pas

honte, Socrate, de t'être attaché à une

étude qui te met présentement en danger de

mourir ? A cela j'ai une réponse très juste ;

car je dirai à cet homme qu'il se trompe fort de

croire qu'un homme qui a quelque valeur doive

considérer les dangers de la mort ou de la vie.

L'unique chose qu'il doit regarder dans toutes ses

démarches, c'est de voir si ce qu'il fait est juste ou

injuste, et si c'est l'action d'un homme de bien, ou d'un

méchant homme. Autrement, il s'ensuivrait que les

demi-dieux qui moururent au siège de Troie auraient

été des insensés tous tant qu'ils

étaient, et particulièrement le fils de

Thétis, qui, pour éviter la honte,

méprisa si fort le danger, que la déesse sa

mère, qui le voyait dans l'impatience d'aller tuer

Hector, lui ayant parlé en ces termes, si je m'en

souviens : Mon fils, si tu venges la mort de Patrocle, ton

ami, en tuant Hector, tu mourras ; car

Ta mort doit suivre celle d'Hector ;

lui, après cette menace, méprisant le péril et la mort, et craignant beaucoup plus de vivre comme un lâche, sans venger ses amis :

Que je meure à l'instant ! (Il. XVIII, 96-98)

s'écria-t-il, pourvu que je punisse le meurtrier de Patrocle, et que je ne demeure pas exposé au mépris,

Assis sur mes vaisseaux, fardeau inutile sur la terre (XVIII, 104).

Vous paraît-il qu'il s'inquiétât du

danger de la mort ? C'est une vérité constante,

Athéniens, que tout homme qui a choisi un poste qu'il

a jugé le plus honorable, ou qui y a été

placé par son chef, doit y demeurer ferme, et ne

considérer, à mon avis, ni la mort, ni ce qu'il

y a de plus terrible, mais avant tout l'honneur.

Ce serait donc me conduire

étrangement, Athéniens, si, après avoir

gardé fidèlement tous les postes où j'ai

été mis par nos généraux,

à Potidée, à Amphipolis et à

Délium (9),

et après avoir si souvent exposé ma vie,

présentement que le Dieu m'a ordonné, comme

j'en ai jugé, de passer mes jours dans l'étude

de la philosophie, en m'examinant moi-même et en

examinant les autres, la peur de la mort, ou quelque autre

danger me faisait abandonner ce poste. Ce serait là

véritablement une désertion criminelle, et qui

mériterait qu'on me citât devant ce tribunal

comme un impie qui ne croit point aux dieux, qui

désobéit à l'oracle, qui craint la mort,

qui se croit sage et qui ne l'est pas. Car craindre la mort,

Athéniens, ce n'est autre chose que se croire sage

sans l'être, et croire connaître ce que l'on ne

sait point. En effet, personne ne connaît la mort, ni

ne sait si elle n'est pas le plus grand de tous les biens

pour l'homme. Cependant on la craint, comme si l'on savait

certainement que c'est le plus grand de tous les maux. Eh !

n'est-ce pas une ignorance bien honteuse que de croire

connaître ce que l'on ne connaît point ?

Pour moi, Athéniens, je suis peut-être en cela

bien différent de tous les autres hommes ; et si je

parais plus sage qu'eux en quelque chose, c'est en ce que, ne

sachant pas bien ce qui se passe après cette vie, je

ne crois pas non plus le savoir. La seule chose que je sache,

c'est que commettre des injustices et désobéir

à ce qui est meilleur que nous et au-dessus de nous,

soit Dieu, soit homme, c'est ce qu'il y a de plus criminel et

de plus honteux. Ainsi, je ne craindrai et ne fuirai jamais

les maux que je ne connais point, et qui sont peut-être

de véritables biens ; mais je craindrai et je fuirai

toujours les maux que je sais certainement être de

véritables maux.

Si vous me disiez donc présentement, malgré les

poursuites d'Anytus, qui vous a représenté

qu'il ne fallait pas m'appeler en justice, ou qu'après

m'y avoir appelé, vous ne sauriez vous dispenser de me

faire mourir, parce que, dit-il, si j'échappais, vos

fils, qui sont déjà si attachés à

la doctrine de Socrate, ne manqueraient pas d'être

entièrement corrompus ; si vous me disiez donc :

Socrate, nous n'avons aucun égard aux instances

d'Anytus, et nous te renvoyons absous ; mais c'est à

condition que tu cesseras de philosopher et de faire tes

recherches accoutumées, et si tu y retombes, et que tu

sois découvert, tu mourras ; si vous me renvoyiez

à ces conditions, je vous répondrais sans

balancer : Athéniens, je vous honore et je vous aime,

mais j'obéirai plutôt au Dieu qu'à vous ;

et tant que je vivrai, je ne cesserai de philosopher, en vous

donnant toujours des conseils, en vous reprenant à mon

ordinaire, et en disant à chacun de vous, quand je

vous rencontrerai : Homme de bien, comment, étant

Athénien, et citoyen de la plus grande cité du

monde et pour la sagesse et pour la valeur, comment n'as-tu

point de honte de ne penser qu'à amasser des

richesses, qu'à acquérir du crédit et

des honneurs, de négliger les trésors de

vérité et de sagesse, et de ne pas travailler

à rendre ton âme aussi bonne qu'elle puisse

être ? Et si quelqu'un me nie qu'il soit en cet

état, et me soutient qu'il a soin de son âme, je

ne le quitterai point sur sa parole ; mais je l'interrogerai,

je l'examinerai, je le réfuterai ; et si je trouve

qu'il ne soit pas vertueux, mais qu'il fasse semblant de

l'être, je lui ferai honte de préférer

des choses si viles et si périssables à celles

qui sont du plus grand prix.

Voilà de quelle manière je parlerai aux jeunes

et aux vieux, aux citoyens et aux étrangers, mais

plutôt aux citoyens, parce que vous me touchez de plus

près ; car sachez que c'est là ce que le Dieu

m'ordonne, et je suis persuadé qu'il n'est jamais

arrivé un si grand bien à votre ville que ce

service continuel que je rends au Dieu. Toute mon occupation,

c'est de travailler à vous persuader, jeunes et vieux,

qu'il ne faut pas tant s'inquiéter de son corps, des

richesses et de toutes les autres choses, que de son

âme ; car je ne cesse de vous dire que la vertu ne

vient point des richesses ; mais, au contraire, que les

richesses viennent de la vertu, et que c'est de là que

naissent tous les autres biens publics et particuliers.

Si, en disant ces sortes de choses, je corromps la jeunesse,

il faut donc que ces maximes soient un poison ; car si on

prétend que je dis autre chose, on se trompe, ou l'on

vous en impose. Après cela, je n'ai qu'à vous

dire : Faites ce que demande Anytus, ou ne le faites pas ;

renvoyez-moi, ou ne me renvoyez pas, je ne ferai jamais autre

chose, quand je devrais mourir mille fois... Mais ne murmurez

pas, Athéniens, et accordez-moi la grâce que je

vous ai demandée d'abord de m'écouter

patiemment : cette patience, je le crois, ne vous sera pas

infructueuse ; car j'ai à vous dire beaucoup d'autres

choses qui, peut-être, vous feront murmurer ; mais

n'écoutez pas votre colère. Soyez

persuadés que si vous me faites mourir, étant

tel que je viens de vous le déclarer, vous vous ferez

plus de mal qu'à moi. En effet, ni Anytus, ni

Mélitus ne sauraient me faire aucun mal ; car le

méchant ne peut rien contre l'homme de bien. Ils me

feront peut-être condamner à la mort, ou

à l'exil, ou à la perte de mes biens et de mes

droits de citoyen ; et ce sont là, aux yeux de

Mélitus et de ses amis, des maux épouvantables

; mais moi je ne suis pas de leur avis. A mon sens, le plus

grand de tous les maux, c'est de faire ce qu'Anytus fait en

ce moment, de chercher à faire mourir un

innocent.

Présentement donc, Athéniens, ce n'est

nullement l'amour de moi que je me défends, on aurait

tort de le croire ; c'est pour l'amour de vous ; car me

condamner, ce serait offenser le Dieu et

méconnaître le présent qu'il vous a fait

: moi mort, Athéniens, vous ne trouverez pas

facilement un autre citoyen que le Dieu ait attaché

à votre ville (la comparaison vous paraîtra

peut-être ridicule), comme à un coursier noble

et généreux, mais appesanti par sa grandeur

même, et qui a besoin de quelque aiguillon qui l'excite

et le réveille. Il me semble que c'est moi que le Dieu

a choisi ainsi pour vous exciter, vous piquer et vous

reprendre tous les jours, sans jamais vous abandonner. Sur ma

parole, vous aurez de la peine, Athéniens, à en

trouver un autre qui s'en acquitte comme moi ; et si vous

voulez m'en croire, vous me laisserez la vie.

Mais peut-être que fâchés comme des gens

qu'on réveille quand ils ont envie de dormir, vous

rejetterez mon conseil, et que, vous dévouant à

la passion d'Anytus, vous me condamnerez bien

légèrement. Qu'en arrivera-t-il ? vous passerez

le reste de votre vie dans un assoupissement profond,

à moins que le Dieu ne prenne pitié de vous et

ne vous envoie encore un homme qui me ressemble.

Or, que ce soit le Dieu qui m'ait donné à votre

ville, voici d'où vous pouvez aisément

l'inférer : c'est qu'il y a quelque chose de plus

qu'humain à avoir négligé pendant tant

d'années mes propres affaires, pour ne m'attacher

qu'aux vôtres, en vous prenant chacun en particulier,

comme un père ou un frère aîné

pourrait faire, et en vous exhortant sans cesse à vous

appliquer à la vertu.

Que si j'avais tiré quelque récompense de mes

exhortations, vous auriez quelque chose à dire ; mais

vous voyez bien que mes accusateurs mêmes, qui m'ont

calomnié avec tant d'impudence, n'ont pourtant pas eu

le front de me reprocher et de me prouver par témoins

que j'aie jamais exigé ni demandé le moindre

salaire ; et je vous offre de la vérité de mes

paroles un irrécusable témoin, ma

pauvreté.

Mais peut-être qu'il paraîtra absurde que je me

sois mêlé de donner à chacun de vous des

avis en particulier, et que je n'aie jamais eu le courage de

me trouver dans vos assemblées du peuple, pour donner

mes conseils à la patrie. Ce qui m'en a

empêché, Athéniens, c'est ce démon

familier, cette voix divine dont vous m'avez si souvent

entendu par1er, et dont Mélitus a fait plaisamment un

chef d'accucusation. Ce démon s'est attaché

à moi dès mon enfance ; c'est une voix qui ne

se fait entendre que lorsqu'elle veut me détourner de

ce que j'ai résolu, car jamais elle ne m'exhorte

à rien entreprendre. C'est elle qui s'est toujours

opposée à moi quand j'ai voulu me mêler

des affaires de la république, et elle s'y est

opposée fort à propos ; car il y a bien

longtemps, croyez-le bien, Athéniens, que je ne serais

plus en vie si je m'étais mêlé des

affaires, et je n'aurais rien avancé ni pour vous, ni

pour moi. Ne vous fâchez point, je vous en prie, si je

ne vous déguise rien : tout homme qui voudra s'opposer

franchement et généreusement à tout un

peuple, soit à vous, soit à d'autres, e qui se

mettra en tête d'empêcher qu'il ne se commette

des iniquités dans la république, ne le fera

jamais impunément. Il faut de toute

nécessité que celui qui veut combattre pour la

justice, pour peu qu'il veuille vivre, demeure simple

particulier, et ne soit pas homme public. Je m'en vais vous

en donner de grandes preuves, non par des paroles, mais, ce

dont vous faites beaucoup plus de cas, par des faits.

Ecoutez donc ce qui m'est arrivé, afin que vous

connaissiez combien je suis incapable de céder

à qui que ce soit, contre la justice, par crainte de

la mort, et que, ne cédant point, il ne se peut que je

ne sois la victime de l'injustice. Je vous dirai des choses

peu agréables, et en homme qui a besoin de plaider son

apologie, mais cependant très vraies.

Vous savez,

Athéniens, que je n'ai jamais exercé aucune

magistrature, et que j'ai été seulement

sénateur (10). La tribu Antiochide,

dont je suis, était justement de tour au

Prytanée, lorsque, contre toutes les lois, vous vous

opiniâtrâtes à faire le procès en

même temps (11) aux dix

généraux qui n'avaient pas enseveli les corps

des citoyens morts au combat naval des Arginuses (12), injustice que vous

reconnûtes, et dont vous vous repentîtes dans la

suite (13). En

cette occasion, je fus le seul des sénateurs qui osai

m'opposer à vous pour vous empêcher de violer

les lois... Je protestai contre votre décret, et

malgré les orateurs qui se préparaient à

me dénoncer, malgré vos menaces et vos cris,

j'aimai mieux courir ce danger avec la loi et la justice que

de consentir avec vous à une si grande

iniquité, par la crainte des chaînes et de la

mort.

Cela se passa pendant que

la ville était encore gouvernée par le peuple ;

mais après qu'on eut établi l'oligarchie, les

trente tyrans (14)

m'ayant mandé, moi cinquième, au Tholos

(15), me

donnèrent l'ordre d'amener de Salamine Léon le

Salaminien, afin qu'on le fît mourir ; car ils

donnaient de ces ordres à beaucoup de personnes, pour

compromettre le plus de citoyens possible dans leurs

iniquités ; et alors je fis voir, non point en

paroles, mais en effet, que je me souciais de la mort, pour

parler grossièrement, comme de rien, et que mon unique

soin était de ne commettre ni impiétés,

ni injustices. Toute la puissance de ces trente tyrans,

quelque redoutable qu'elle fut, ne m'ébranla pas

jusqu'à me faire tremper dans cette iniquité

impie.

Quand nous fûmes sortis du Tholos, les quatre autres

s'en allèrent à Salamine et amenèrent

Léon, et moi, je me retirai dans ma maison ; et il ne

faut pas douter que ma mort n'eût suivi ma

désobéissance, si ce gouvernement n'eût

été aboli bientôt après. Il y a un

assez bon nombre de citoyens qui peuvent témoigner de

ma véracité.

Pensez-vous donc que

j'eusse vécu tant d'années si je me fusse

mêlé des affaires de la république, et

qu'en homme de bien j'eusse foulé aux pieds toutes

sortes d'intérêts pour ne penser qu'à

défendre la justice ? Il s'en faut bien,

Athéniens ; ni moi, ni aucun autre homme ne l'aurions

pu faire. Mais la seule chose que je me suis proposée

toute ma vie, en public et en particulier, c'est de ne jamais

rien céder à qui que ce soit contre la justice,

non pas même à ces tyrans, que mes calomniateurs

veulent faire passer pour mes disciples (16). Je n'ai jamais fait

métier d'enseigner : que s'il y a eu quelques gens,

jeunes ou vieux, qui aient eu envie de me voir à

l'oeuvre, et d'entendre mes entretiens, je ne leur ai pas

refusé cette satisfaction ; car comme je ne parle

point pour de l'argent, je ne me tais pas non plus quand on

ne m'en donne point, toujours également prêt

à me livrer au riche et au pauvre, et à leur

donner tout le loisir de m'interroger, ou, s'ils le

préfèrent, de répondre à mes

questions.

Et si, parmi eux, il s'en trouve qui deviennent

honnêtes gens ou malhonnêtes gens, il ne faut ni

m'en louer, ni m'en blâmer ; ce n'est pas moi qui en

suis la cause, car je n'ai jamais promis de leur rien

apprendre, et en effet, je ne leur ai jamais rien

enseigné ; et si quelqu'un se vante d'avoir appris en

particulier, ou entendu de moi quelque autre chose que ce que

je dis publiquement à tout le monde, soyez bien

persuadés qu'il ne dit pas la

vérité.

Vous savez à présent, Athéniens,

pourquoi la plupart des gens aiment à m'entendre et

à converser si longtemps avec moi ; je vous ai dit la

vérité toute pure : c'est qu'ils prennent un

singulier plaisir à réfuter ces gens qui se

prétendent sages et qui ne le sont point ; car cela

n'est pas désagréable. Aussi, comme je vous

l'ai déjà dit, c'est le Dieu même qui m'a

donné cet ordre par des oracles, par des songes, et de

toutes les autres manières dont la Divinité

peut faire entendre aux hommes ses volontés.

Si ce que je vous dis

n'était pas vrai, il vous serait aisé de me

convaincre de mensonge ; car si je corrompais les jeunes

gens, et que j'en eusse déjà corrompu, il

faudrait que ceux qui sont le plus avancés en

âge, et qui savent en conscience que je leur ai

donné de pernicieux conseils dans leur jeunesse,

vinssent s'élever contre moi et me faire punir ; et

s'ils ne voulaient pas le faire, ce serait le devoir de leurs

parents, comme de leurs pères, de leurs frères,

de leurs oncles, de venir demander vengeance contre le

corrupteur de leurs fils, de leurs neveux ou de leurs

frères ; et j'en vois plusieurs qui sont ici

présents, comme Criton, qui est du même bourg

que moi (17), et

de mon âge, père de Critobule que voici ;

Lysanias de Sphettios (18), père

d'Eschine, que voilà ; Antiphon encore, du bourg de

Céphise (19) et père

d'Epigènes, et beaucoup d'autres dont les

frères ont été en relation avec moi,

comme Nicostrate, fils de Zotidas et frère de

Théodote. Il est vrai que Théodote est mort, et

qu'ainsi il n'a plus besoin du secours de son frère.

Je vois encore Parale, fils de Démodocus et

frère de Théagès ; Adimante, fils

d'Ariston, avec son frère Platon, que vous voyez

devant vous, Eantodore, frère d'Apollodore (20), et un grand nombre

d'autres, parmi lesquels Mélitus était

obligé d'en prendre au moins un ou deux comme

témoins dans la cause.

S'il n'y a pas pensé, il est encore temps, je lui

permets de le faire ; qu'il dise donc s'il le peut ; mais

vous trouverez tout le contraire, Athéniens ; vous

verrez que tous ces gens-là sont disposés

à me défendre, moi qui ai corrompu et perdu

entièrement leurs enfants et leurs frères, s'il

en faut croire Mélitus et Anytus ; car je ne veux pas

faire valoir ici la protection de ceux que j'ai corrompus,

ils pourraient avoir leurs raisons pour me défendre ;

mais leurs parents que je n'ai pas séduits, qui ont

déjà quelque âge, quelle autre raison

peuvent-ils avoir de me protéger, que mon bon droit et

mon innocence ? Ne savent-ils pas que Mélitus est un

menteur, et que je ne dis que la vérité ?

Voilà, Athéniens, les raisons que je puis

employer pour me défendre ; les autres, que je passe

sous silence, sont de même nature.

Mais peut-être s'en trouvera-t-il quelques-uns parmi

vous qui, se souvenant d'avoir été à la

même place où je me trouve aujourd'hui, seront

irrités contre moi de ce que, dans un péril

beaucoup moins grand, ils ont conjuré et

supplié leurs juges avec larmes, et, pour exciter une

plus grande compassion, fait apporter ici leurs enfants, et

fait venir tous leurs parents et tous leurs amis, au lieu que

moi je n'ai point du tout recours à cet attirail, bien

qu'il y ait de l'apparence que je cours le plus grand de tous

les dangers. Peut-être que cette différence se

présentant à leur esprit les aigrira encore

davantage contre moi, et que, dans le moment de cette

indignation, ils donneront leur suffrage avec colère.

S'il y a ici quelqu'un qui soit dans ces sentiments, ce que

je ne saurais croire, mais enfin je le suppose, l'excuse la

plus raisonnable dont je puisse me servir auprès de

lui, c'est de lui dire : Mon ami, j'ai aussi des parents ;

car, pour me servir de l'expression d'Homère :

Je ne suis point sorti d'un chêne ou d'un rocher (Od. XIX, 163),

mais je suis né comme les autres hommes. De sorte,

Athéniens, que j'ai des parents ; j'ai aussi trois

fils, dont l'aîné est dans l'adolescence et les

autres tout enfants ; et cependant je ne les ferai pas

apporter ici, pour vous engager à m'absoudre.

Pourquoi ne le ferai-je pas ? Ce n'est ni par une

opiniâtreté superbe, ni par aucun mépris

pour vous ; et si je regarde la mort avec

intrépidité ou avec faiblesse, c'est une autre

question ; mais c'est pour votre honneur et pour celui de

toute la ville. Il ne me paraît ni beau, ni

honnête que j'aille employer ces sortes de moyens

à l'âge que j'ai, et avec toute ma

réputation, vraie ou fausse ; il suffit que l'opinion

généralement reçue soit que Socrate a

quelque avantage sur la plupart des hommes. Si ceux qui,

parmi vous, passent pour être au-dessus des autres en

sagesse, en courage, ou en quelque autre vertu,

étaient tels, chose honteuse à dire, que j'en

ai vu plusieurs qui, bien qu'ils eussent toujours

passé pour de grands personnages, faisaient pourtant

des choses d'une bassesse étonnante quand on les

jugeait, comme s'ils eussent été

persuadés qu'il leur arriverait un grand mal si vous

les faisiez mourir, et qu'ils deviendraient immortels si vous

veniez à les absoudre : s'ils étaient tels,

dis-je, ils feraient un très grand affront à

cette ville ; car ils donneraient lieu aux étrangers

de penser que, parmi les Athéniens, ceux qui ont le

plus de vertu, et que tous les autres choisissent

préférablement à eux-mêmes pour

les élever aux honneurs et aux dignités, ne

diffèrent en aucune façon des moindres femmes ;

et c'est ce que vous ne devez pas faire, Athéniens,

vous qui avez quelque renom ; et si nous voulions le faire,

vous seriez obligés de nous en empêcher, et de

déclarer que vous condamnerez bien plutôt celui

qui aura recours à ces scènes tragiques pour

exciter la compassion, et qui, par là, rendra votre

ville ridicule, que celui qui attendra tranquillement la

sentence que vous prononcerez.

Mais sans parler de l'opinion, Athéniens, il ne me

paraît pas juste de prier son juge, ni de se faire

absoudre par ses supplications. Il faut le persuader et le

convaincre : car le juge n'est pas assis sur son siège

pour faire plaisir en violant la loi, mais pour rendre

justice en obéissant à la loi. C'est ainsi

qu'il l'a juré par serment : il n'est pas en son

pouvoir de faire grâce à qui il lui plaît

; il est obligé de faire justice. Il ne faut donc pas

que nous vous accoutumions au parjure, et vous ne devez pas

vous y laisser accoutumer ; car les uns et les autres nous

serions également coupables envers les dieux.

N'attendez donc point de moi, Athéniens, que j'aie

recours auprès de vous à des choses que je ne

crois ni honnêtes, ni justes, ni pieuses, et que j'y

aie recours surtout dans une occasion où je suis

accusé d'impiété par Mélitus ;

car si je vous fléchissais par mes prières, et

vous forçais à violer votre serment, ce serait

une chose tout évidente que je vous enseignerais

à ne pas croire aux dieux, et en voulant me justifier,

je prouverais contre moi-même que je ne crois point aux

dieux. Mais il s'en faut bien, Athéniens, que je sois

dans cette croyance. Je suis plus persuadé de

l'existence de Dieu qu'aucun de mes accusateurs ; et j'en

suis si persuadé, que je m'abandonne à vous et

au Dieu de Delphes, afin que vous me jugiez comme vous le

trouverez le mieux et pour vous et pour moi.

Quand Socrate eut

ainsi parlé les juges opinèrent, et la

condamnation passa à une majorité de six voix

qui le déclara coupable (21). Après cela,

Socrate reprit la parole.

Je ne suis

nullement ému, Athéniens, du jugement que vous

venez de prononcer, et pour plusieurs raisons : la

principale, c'est que j'y étais tout

préparé. Je suis bien plus surpris du nombre de

voix pour ou contre ; je n'espérais pas être

condamné par un si petit nombre de suffrages.

Présentement je vois qu'il n'a tenu qu'a trois voix

que je n'aie été absous. Il me semble donc que

j'ai échappé à Mélitus ; et

non-seulement je lui ai échappé, mais il est

évident que si Anytus et Lycon ne se fussent

levés pour m'accuser, il aurait perdu ses drachmes

(22), n'ayant pas

obtenu la cinquième partie des voix.

Mélitus me juge

donc digne de mort, à la bonne heure ; et moi, de

quelle peine (23)

me jugerai-je digne, Athéniens, vous verrez clairement

que je ne choisis que ce que je mérite. Qu'est-ce donc

? et à quelle peine, ou à quelle amende vais-je

me condamner, pour n'avoir pas tu ce que j'ai appris de bon

dans toute ma vie, pour avoir négligé ce que

les autres recherchent avec tant d'empressement, les

richesses, le soin de ses affaires domestiques, les emplois

et les dignités, pour n'être jamais entré

dans aucune cabale , ni dans aucune conjuration, pratiques

assez ordinaires dans cette ville ; car je me suis toujours

connu trop honnête homme pour vouloir conserver ma vie

par ces indignes moyens. D'ailleurs, vous savez que je n'ai

jamais voulu prendre aucune profession où je n'aurais

pu travailler en même temps à votre

utilité et à la mienne, et que mon unique but a

été de vous procurer à chacun en

particulier le plus grand de tous les biens, en vous

persuadant de n'avoir soin d'aucune des choses qui sont

à vous, avant que de prendre soin de vous-mêmes,

pour vous rendre très sages et très parfaits,

comme il faut avoir soin de la ville, avant que de penser aux

choses qui sont à la ville ; et ainsi de tout le

reste.

Après cela, de quoi

suis-je digne ? d'un grand bien, sans doute,

Athéniens, si vous proportionnez véritablement

la récompense au mérite, et d'un grand bien qui

puisse convenir à un homme tel que moi : or, qu'est-ce

qui convient à un homme pauvre, qui est votre

bienfaiteur, et qui a besoin d'un grand loisir pour ne

s'employer qu'à vous exhorter ? Rien ne lui convient

tant, Athéniens, que d'être nourri dans le

Prytanée ; cela lui est bien plus dû qu'à

ceux d'entre vous qui ont remporté le prix des courses

des chevaux et de chariots aux jeux Olympiques (24) : car ceux-ci, par

leurs victoires, ne rendent heureux qu'en apparence, et moi

je vous rends véritablement heureux. D'ailleurs, ils

n'ont pas besoin de ce secours, et j'en ai besoin. S'il faut

donc en toute justice m'adjuger une récompense digne

de moi, voilà celle que je mérite, c'est

d'être nourri au Prytanée.

Quand je vous parle ainsi, Athéniens, vous m'accuserez

peut-être de vous parler avec l'entêtement et

l'arrogance qui m'ont fait rejeter tout à l'heure les

lamentations et les prières. Mais ce n'est nullement

cela.

Mon motif,

Athéniens, c'est que j'ai la conviction de n'avoir

jamais fait le moindre tort à personne, le voulant et

le sachant. Je ne puis pas vous le persuader aujourd'hui, le

temps qui me reste est trop court. Si vous aviez une loi qui

ordonnât qu'un jugement de mort durera plusieurs jours,

comme cela se pratique ailleurs, et non pas un seul (25), je suis

persuadé que je vous convaincrais. Mais le moyen de

détruire tant de calomnies dans un si petit espace de

temps ? Etant donc bien convaincu que je n'ai fait tort

à personne, comment m'en ferais-je à

moi-même, en avouant que je mérite d'être

puni, et en me condamnant moi-même à une peine ?

Quoi ! pour ne pas subir le supplice auquel me condamne

Mélitus, supplice dont je ne sais véritablement

s'il est un bien ou un mal, irai-je choisir quelqu'une de ces

peines que je sais certainement être des maux, et m'y

condamnerai-je moi-même ? sera-ce une prison

perpétuelle ? Mais qu'ai-je affaire de vivre toujours

esclave des Onze (26) ? Sera-ce à

une amende, et la prison jusqu'à ce que je l'aie

payée ? Mais cela revient au même ; car je n'ai

pas de quoi la payer. Me condamnerai-je donc à l'exil

? Peut-être confirmeriez-vous ma sentence. Mais il

faudrait que l'amour de la vie m'eût bien

aveuglé, Athéniens, si je ne voyais pas que si

vous, qui êtes mes concitoyens, vous n'avez pu souffrir

ma conversation ni mes maximes, et si elles vous ont

été tellement à charge, que vous n'avez

point eu de cesse jusqu'à ce que vous vous soyez

défaits de moi, à plus forte raison les autres

ne pourront les supporter. La belle vie à mener pour

Socrate, si à son âge, chassé

d'Athènes, il allait errer de ville en ville comme un

vagabond et comme un banni ! Je sais bien que partout

où j'irai les jeunes gens m'écouteront comme

ils m'écoutent ici : si je les rebute, ils me feront

chasser par leurs pères, et si je ne les rebute pas,

leurs pères et leurs parents me chasseront à

cause d'eux.

Mais quelqu'un me dira, peut-être : Quoi ! Socrate,

quand tu nous auras quittés, ne pourras-tu te tenir en

repos, et garder le silence ? Je vois bien que c'est

là ce qu'il y a de plus difficile à faire

entendre à certains d'entre vous ; car si je vous dis

que me taire, ce serait désobéir au Dieu, et

que par cette raison il m'est impossible de garder le

silence, vous ne me croirez point, et vous regarderez cela

comme une ironie ; et si, d'un autre côté, je

vous dis que le plus grand bien de l'homme , c'est de parler

de la vertu tous les jours de sa vie, et de s'entretenir de

toutes les autres choses dont vous m'avez entendu discourir,

soit en m'examinant moi-même, soit en examinant les

autres, car une vie sans examen n'est pas une vie, vous me

croirez encore moins. Cela est, Athéniens, comme je

vous le dis, quoique vous ne puissiez le croire. Enfin je ne

suis point accoutumé à me juger digne d'aucune

peine. Véritablement, si j'étais riche, je me

condamnerais à une amende telle que je pourrais la

payer, car cela ne me ferait aucun tort ; mais je ne le peux

pas, n'ayant rien, à moins que vous ne vouliez que

l'amende soit proportionnée à mon indigence ;

et je pourrais peut-être payer environ une mine

d'argent : c'est à quoi je me condamne. Mais Platon,

que voilà, Criton, Critobule et Apollodore veulent que

je pousse jusqu'à trente mines, dont ils

répondent. Je me condamne donc à trente mines ;

et voilà mes cautions, qui sont certainement

très solvables.

Socrate s'étant condamné lui-même

à l'amende, pour obéir à la loi, les

juges délibèrent, et ils le condamnent à

la mort. Socrate reprend la parole :

En vérité, Athéniens, par trop

d'impatience et de précipitation, vous allez vous

charger d'un grand reproche, et donner lieu à vos

envieux d'accuser la république d'avoir fait mourir

Socrate, cet homme sage ; car, pour aggraver votre honte, ils

m'appelleront sage, quoique je ne le sois point. Au lieu que

si vous aviez attendu encore un peu de temps, ma mort venait

d'elle-même, et vous auriez eu ce que vous demandez ;

car vous voyez bien qu'à mon âge on est bien

près de la mort. Je ne dis pas cela pour tous mes

juges, mais seulement pour ceux qui m'ont condamné

à la mort, c'est à ceux-là que je

m'adresse encore. Pensez-vous donc que j'aurais

été condamné, si j'avais cru devoir tout

faire et tout employer pour me tirer de vos mains, et

croyez-vous que j'aurais manqué de paroles touchantes

et persuasives ? Ce ne sont pas les paroles qui m'ont

manqué, Athéniens, c'est l'impudence, c'est

l'envie de vous faire plaisir en vous disant les choses que

vous aimez tant à entendre. Ç'aurait

été, sans doute, une grande satisfaction pour

vous, de me voir lamenter, soupirer, pleurer, prier et faire

toutes les autres bassesses que vous voyez faire tous les

jours aux accusés. Mais dans ce danger je n'ai pas cru

devoir m'abaisser à une chose si lâche et si

honteuse, et après votre arrêt je ne me repens

pas de n'avoir pas commis cette indignité, car j'aime

beaucoup mieux mourir après m'être

défendu comme j'ai fait, que de vivre pour vous avoir

priés. Ni en justice, ni à la guerre, un

honnête homme ne doit sauver sa vie par toutes sortes

de moyens. Il arrive souvent dans les combats qu'on peut

très facilement sauver sa vie en jetant ses armes et

en demandant quartier à son ennemi ; il en est de

même dans tous les autres dangers : on trouve mille

expédients pour éviter la mort, quand on est

capable de tout dire et de tout faire. Eh ! ce n'est pas

là ce qui est difficile, Athéniens, que

d'éviter la mort ; mais il l'est beaucoup

d'éviter la honte ; elle vient plus rapidement que la

mort. C'est pourquoi présentement, vieux et pesant

comme je suis, j'ai été atteint et pris par la

plus lente ; et mes accusateurs, gens agiles et robustes, ont

été atteints par celle qui marche le plus

légèrement, par l'infamie. Je m'en vais donc

être livré à la mort par votre ordre ; et

ceux-là vont être livrés à

l'infamie et à l'injustice par la force de la

vérité. Pour moi, je suis content de mon

arrêt ; ils le sont aussi du leur. C'est ainsi que cela

devait être, et le partage ne pouvait être mieux

fait.

Après cela, ô vous qui m'avez condamné,

je veux vous prédire ce qui vous arrivera, car me

voilà dans le moment où les hommes sont le plus

capables de prophétiser l'avenir, lorsque la mort

approche. Je vous l'annonce donc, ô vous qui m'aurez

fait mourir ! Votre châtiment ne tardera pas, quand je

serai mort, et, par Jupiter, il sera plus cruel que cette

mort que vous m'infligez. En vous défaisant de moi,

vous n'avez cherché qu'à vous décharger

de l'importun fardeau de rendre compte de votre vie ; mais il

vous arrivera tout le contraire, je vous le

prédis.

Il s'élèvera contre vous un bien plus grand

nombre de gens qui vous reprendront ; ils étaient

retenus par ma présence, et vous ne vous en aperceviez

point ; mais après ma mort ils seront d'autant plus

importuns et plus difficiles qu'ils sont plus jeunes, et vous

en serez bien plus piqués ; car si vous pensez qu'il

suffit de tuer les gens pour empêcher les autres hommes

de vous reprocher que vous vivez mal, vous vous trompez.

Cette manière de se délivrer de ses censeurs

n'est ni honnête, ni possible. Celle qui est en

même temps et très honnête et très

facile, c'est, non de fermer la bouche aux hommes, mais de se

rendre meilleur : cela suffit pour ceux qui m'ont

condamné, et je puis les quitter.

Mais pour vous qui m'avez absous par vos suffrages,

Athéniens, je m'entretiendrai volontiers avec vous

pendant que les Onze sont occupés, et qu'on ne me

mène pas encore où je dois mourir. Donnez-moi

donc, je vous prie, un moment d'attention, car rien

n'empêche que nous ne nous entretenions ensemble,

puisque j'en ai encore le loisir. Je veux vous dire, comme

à des amis, une chose qui vient de m'arriver, et vous

expliquer ce qu'elle signifie. Oui, mes juges (et en vous

appelant de ce nom je ne me trompe point), il m'est

arrivé aujourd'hui une chose bien merveilleuse. La

voix divine de mon démon familier, qui m'avertissait

si souvent, et qui dans les moindres occasions ne manquait

jamais de me détourner de tout ce que j'allais

entreprendre de mal, aujourd'hui qu'il m'arrive ce que vous

voyez, et ce que la plupart des hommes prennent pour le plus

grand de tous les maux, cette voix ne m'a rien fait entendre,

ni ce matin quand je suis sorti de ma maison, ni lorsque je

suis venu devant ce tribunal, ni lorsque j'ai commencé

à vous parler. Cependant il m'est arrivé

très souvent qu'elle m'a interrompu au milieu de mes

discours : et aujourd'hui, elle ne s'est opposée

à quoi que ce soit que j'aie pu dire ou faire.

Qu'est-ce que cela peut signifier ? Je vais vous le dire.

C'est qu'il y a de l'apparence que ce qui m'arrive est un

grand bien ; et nous nous trompons tous, sans doute, si nous

pensons que la mort soit un mal. Une preuve bien

évidente, c'est que, si je n'avais pas dû

accomplir aujourd'hui quelque bien, le Dieu n'aurait pas

manqué de m'en avertir à son ordinaire.

Approfondissons un peu la chose, pour faire voir que c'est

une espérance bien fondée, que ia mort est un

bien.

Il faut de deux choses l'une, ou que la mort soit un absolu

anéantissement et une privation de tout sentiment, ou,

comme on dit, un passage de l'âme d'un lieu dans un

autre. Si elle est la privation de tout sentiment, un

paisible sommeil, qui n'est troublé par aucun songe,

quel merveilleux avantage n'est-ce pas que de mourir ? car si

quelqu'un, après avoir passé une nuit bien

tranquille, sans aucune inquiétude, sans aucun

trouble, sans le moindre songe, la comparait avec toutes les

autres nuits et tous les autres jours qu'il a passés,

et qu'il fût obligé de dire en conscience

combien il aurait passé de jours et de nuits dans

toute sa vie plus heureusement que cette nuit-là, je

suis persuadé non seulement qu'un simple particulier,

mais que le grand roi lui-même, en trouverait un bien

petit nombre, et qu'il serait très aisé de les

compter. Si la mort est quelque chose de semblable, je

l'appelle justement un bien ; car le temps tout entier n'est

plus alors qu'une longue nuit.

Mais si la mort est un passage de ce lieu dans un autre, et

que ce qu'on dit soit véritable que là-bas est

le rendez-vous de tous ceux qui ont vécu, quel plus

grand bien peut-on imaginer, mes juges ? car si en quittant

ceux qui contrefont ici les juges, on trouve dans les enfers

les véritables juges, qui y rendent, dit-on, la

justice, Minos, Rhadamanthe, Eaque, Triptolème et tous

les autres demi-dieux qui ont été justes

pendant leur vie, ce changement n'est-il pas heureux ? A quel

prix n'achèteriez-vous pas le bonheur de vous

entretenir avec Orphée, Musée, Hésiode,

Homère ? Pour moi, si cela est véritable, je

mourrais volontiers mille fois. Dans quels transports de joie

ne serais-je point quand je me trouverais avec

Palamède, avec Ajax fils de Télamon, et avec

tous les autres héros de l'antiquité qui ont

été les victimes de l'injustice ? Quel

agrément de comparer mes aventures avec les leurs !

mais un agrément infiniment plus grand pour moi serait

de passer les jours là aussi à interroger et

à examiner tous ces personnages, pour distinguer ceux

qui sont véritablement sages d'avec ceux qui croient

l'être et ne le sont point. Est-il quelqu'un, mes

juges, qui ne donnât tout ce qu'il a au monde pour

examiner celui qui mena une si nombreuse armée contre

Troie ou Ulysse, ou Sisyphe et tant d'autres, hommes et

femmes, dont la conversation et l'examen seraient une

félicité inexprimable ? Ceux-là ne

feraient mourir personne pour cet examen, car, outre qu'ils

sont plus heureux que nous en toutes choses, ils jouissent de

l'immortalité, s'il faut croire ce qu'on a dit.

C'est pourquoi, mes juges, vous ne devez avoir que des

espérances en la mort, persuadés de cette

vérité qu'il n'y a aucun mal pour l'homme de

bien, ni pendant sa vie, ni après sa mort, et que les

dieux ont toujours soin de tout ce qui le regarde ; car ce

qui m'arrive présentement n'est point l'effet du

hasard, et je suis très convaincu que le mieux est

pour moi de mourir dès à présent, et

d'être délivré de tous les soucis de

cette vie. Voilà pourquoi la voix divine ne m'a rien

dit aujourd'hui. Je n'ai donc aucun ressentiment contre mes

accusateurs, ni contre ceux qui m'ont condamné,

quoique leur intention n'ait pas été de me

faire du bien, et qu'ils n'aient cherché qu'à

me nuire ; en quoi j'aurais bien quelque sujet de me plaindre

d'eux. Mais je leur demanderai une seule grâce. Je vous

prie, lorsque mes enfants seront grands, de les tourmenter

comme je vous ai tourmentés vous-mêmes, si vous

voyez qu'ils préfèrent les richesses à

la vertu, et qu'ils se croient quelque chose, quoiqu'ils ne

soient rien : ne manquez pas de leur faire honte de ce qu'ils

ne s'appliquent pas aux choses qui méritent tous leurs

soins, et croient être ce qu'ils ne sont point ; car

c'est ainsi que j'en ai usé envers vous. Si vous

m'accordez cette grâce, moi et mes enfants n'aurons

qu'à nous louer de votre justice. Mais il est temps

que nous nous retirions chacun de notre côté,

moi pour mourir, et vous pour vivre. Qui de vous ou de moi

tient la meilleure part ? c'est ce qui n'est connu de

personne, excepté de Dieu.

(1) Les derniers

accusateurs de Socrate étaient Anytus, Mélitus

et Lycon. Anytus était un rhéteur, qui,

après la mort de Socrate, fut contraint de s'exiler

à Héraclée, dans le Pont, où il

fut, dit-on, lapidé. Lycon était orateur

public. Ce fut lui qui dirigea l'accusation. Sur

Mélitus, voir Euthyphron.

(2) Socrate traite les

calomnies d'Aristophane et de ses premiers ennemis comme une

accusation faite en justice avec toutes les formalités

requises et les serments prêtés ; car il fallait

que l'accusateur et l'accusé jurassent tous deux

qu'ils n'emploieraient que la vérité : c'est ce

qu'on appelait antômosia.

(3) Il s'agit ici de la

comédie des Nuées,

spécialement composée pour ridiculiser Socrate.

Elle fut jouée vers l'an 423 avant J.-C.

(4) Gorgias était un

des principaux sophistes du temps de Socrate. Envoyé

de Léontium (Sicile), sa patrie, à

Achènes, pour demander du secours, il fut retenu par

les Athéniens, charmés de son éloquence.

Son scepticisme fit bon nombre de prosélytes. Il

composa un livre intitulé : Du non-être, ou

de la nature, dans lequel il voulut démontrer :

1° que rien n'existe ; 2° que si quelque chose

existe, on ne peut le connaître ; 3° que si quelque

chose existe et peut être connu, on ne peut le faire

connaître aux autres. Prodicus, autre sophiste, connu

pour faire payer fort cher ses leçons. Le bel apologue

d'Hercule adolescent sollicité par le Vice et la Vertu

est de lui. Hippias, autre sophiste, sur lequel on peut

consulter les deux dialogues où Platon l'a mis en